Bibliophile Notizen

Gerne informieren wir Sie hier von Zeit zu Zeit über Neuigkeiten und Aktivitäten

aus der Gemeinschaft der Bücherfreunde und -sammler.

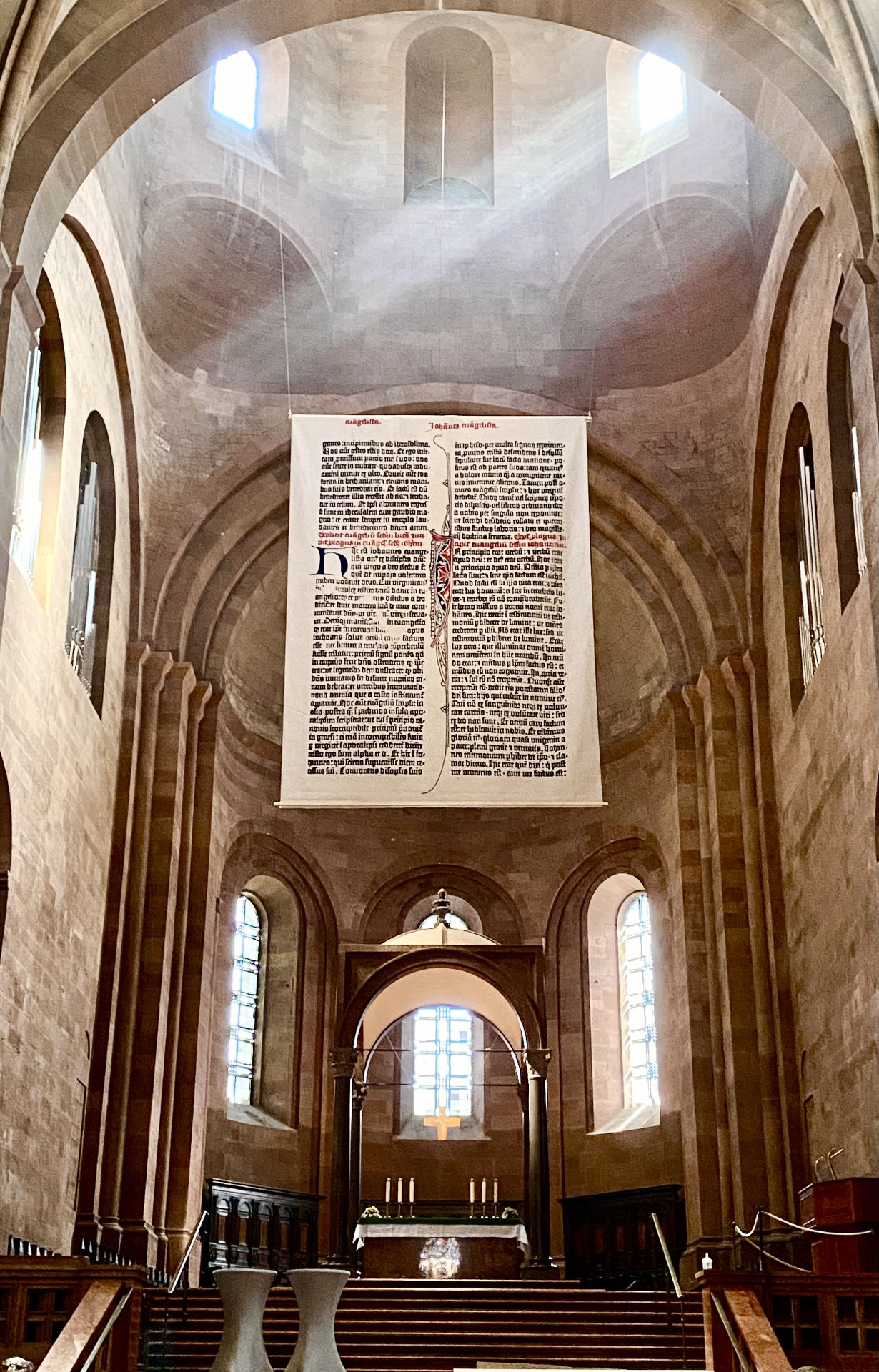

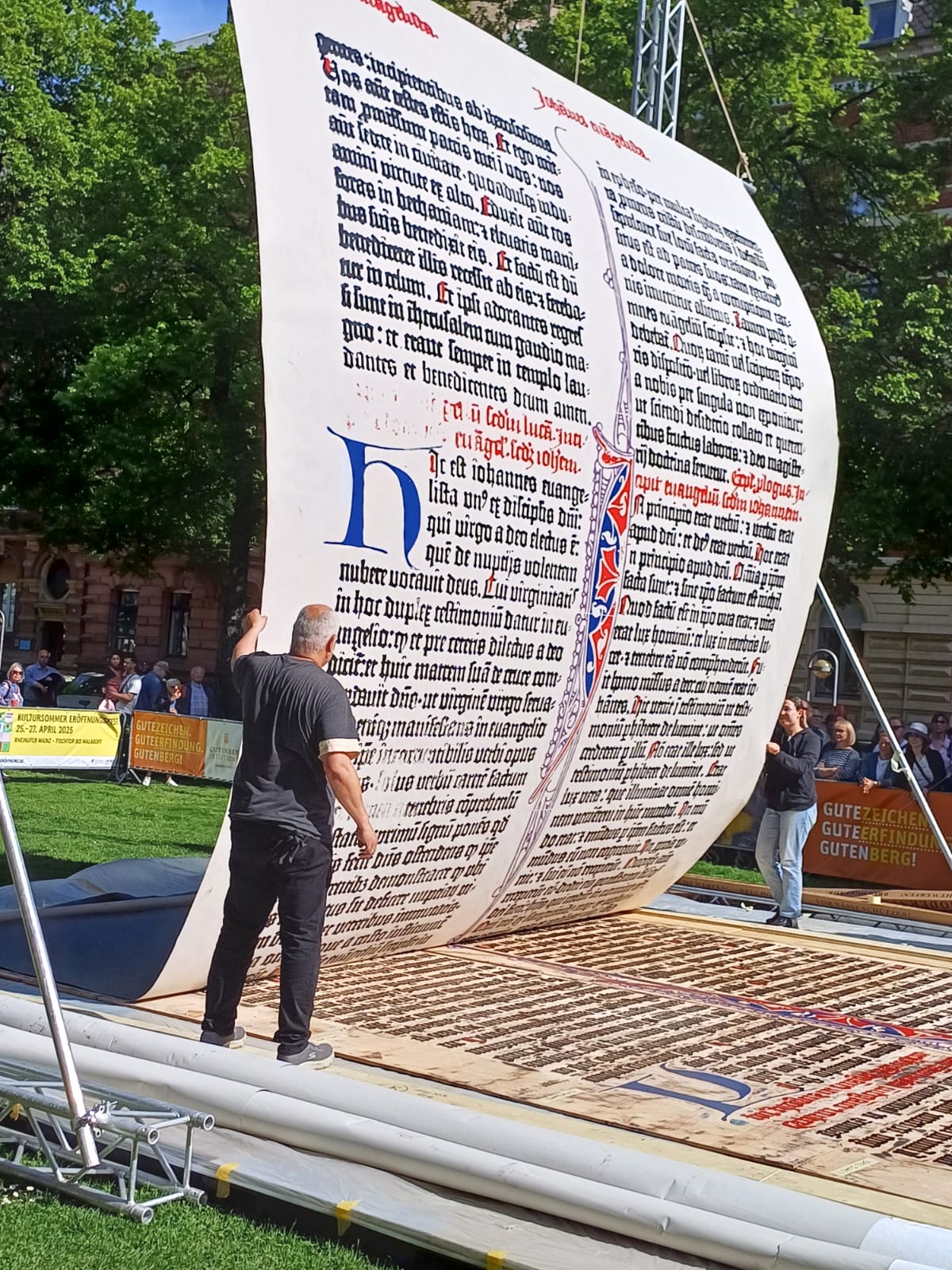

«Endspurt» in Mainz: Drucker- und Verlagszeichen seit der Gutenberg-Ära

nur noch bis 22. Februar 2026

Ich drucke! Signet, Marke und Druckerzeichen

seit dem Zeitalter Gutenbergs

Sonderausstellung im Gutenberg-Museum

Reichsklarastraße 1, 55116 Mainz

Gutenberg selbst hatte noch keins – zum Leidwesen der Druckhistoriker:innen. Aber schon Johannes Fust und Peter Schöffer markierten ihre Publikationen mit einem Druckerzeichen. Diese kleinen Bild-Text-Kreationen waren weit mehr als bloße Markenzeichen, sondern ein Ausdruck von Identität, Bildung, Frömmigkeit, Witz und Unternehmenskultur.

Das Gutenberg-Museum bewahrt mit etwa 2000 Druckerzeichen einen bedeutenden Sammlungsschatz. Gustav Mori, Forscher und ausgebildeter Drucker, sammelte diese Stücke in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als lose Blattsammlung – eine damals weit verbreitete Praxis. Dieser Bestand wird erstmals präsentiert. Dabei setzt die Ausstellung die historischen Druckerzeichen sehr schön mit den heutigen Verlagslogos in Beziehung, denn ihre Bedeutung für Identität und Markenbildung ist bis heute relevant.

«Druckerzeichen sind ein Spiegel ihrer Zeit. Sie zeigen, wie Drucker:innen sich selbst darstellten, wie sie Vertrauen schufen und sich im Wettbewerb positionierten», so die Kuratorinnen Prof. Dr. Hui Luan Tran (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) und Dr. Nino Nanobashvili (Gutenberg-Museum Mainz). Sie «erzählen Geschichten über Identität und Marktverhältnisse, über Machtstrukturen, Religion und Bildung. Sie verbinden uns mit den Menschen, die hinter den Büchern stehen und die unsere Kultur geprägt haben.»

Zur Ausstellung ist im Deutschen Kunstverlag ein umfassender, sehr schön gestalteter Begleitband erschienen. Darin finden sich einleitende Beiträge zum Medium der Druckerzeichen und zur Sammlungsgeschichte des Gutenberg-Museums. Weitere Beiträge widmen sich der Rolle von Witwen als Druckerinnen, einer beeindruckenden Sammlung von Druckstöcken in Antwerpen, der Selbstpräsentation ukrainischer Drucker sowie der Entwicklung des Verlagslogos vom Deutschen Kunstverlag. Das Buch wird in der Frühjahrsausgabe der Wandelhalle für Bücherfreunde näher vorgestellt.

Blick in die Ausstellung. Foto © Silvia Werfel

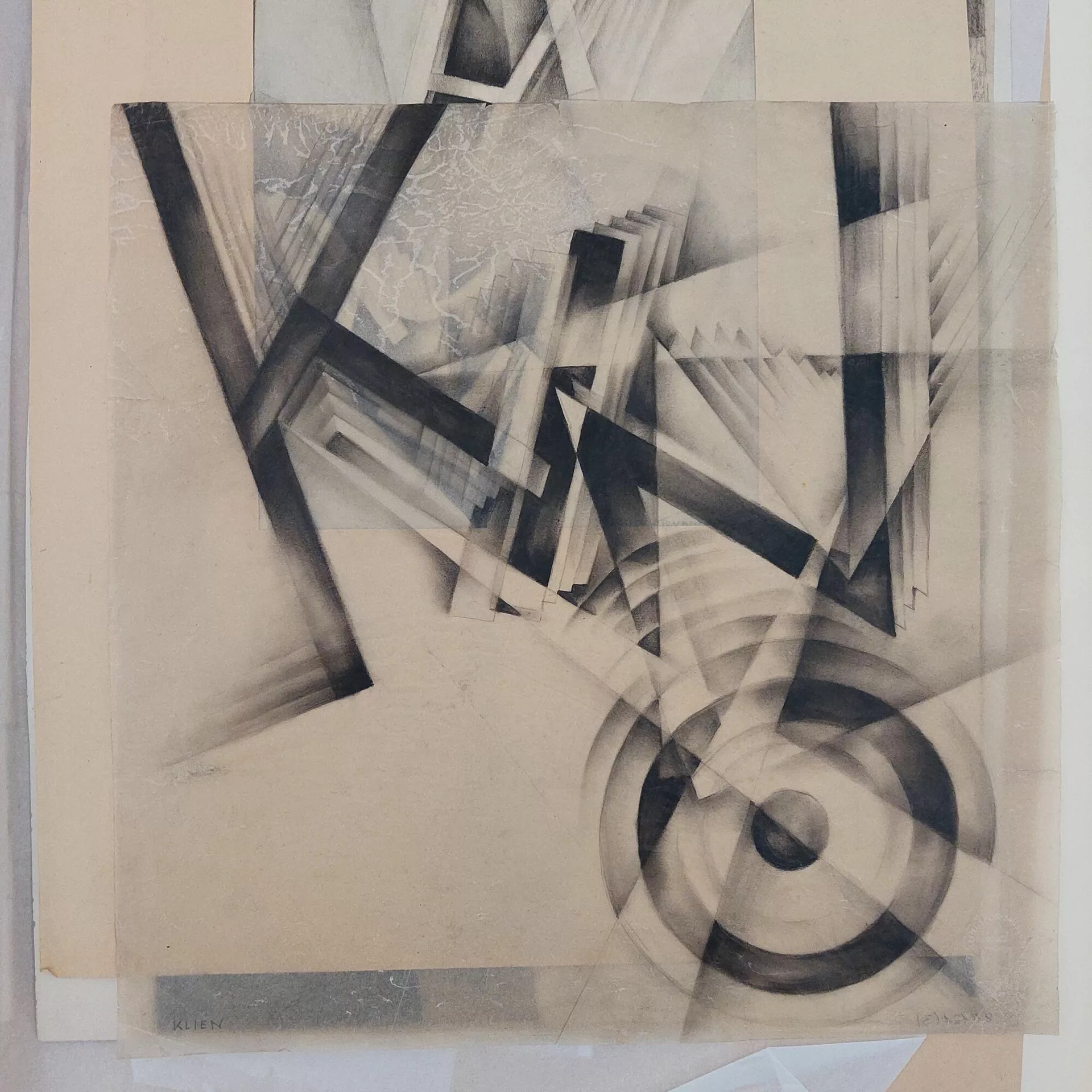

«Endspurt» in Weimar: Urzelle des Bauhauses

nur noch bis 23. Februar 2026

‹Urzelle› des Bauhauses – Karl Peter Röhl und sein Freundeskreis

Bauhaus-Museum Weimar, Stéphane-Hessel-Platz 1, 99423 Weimar

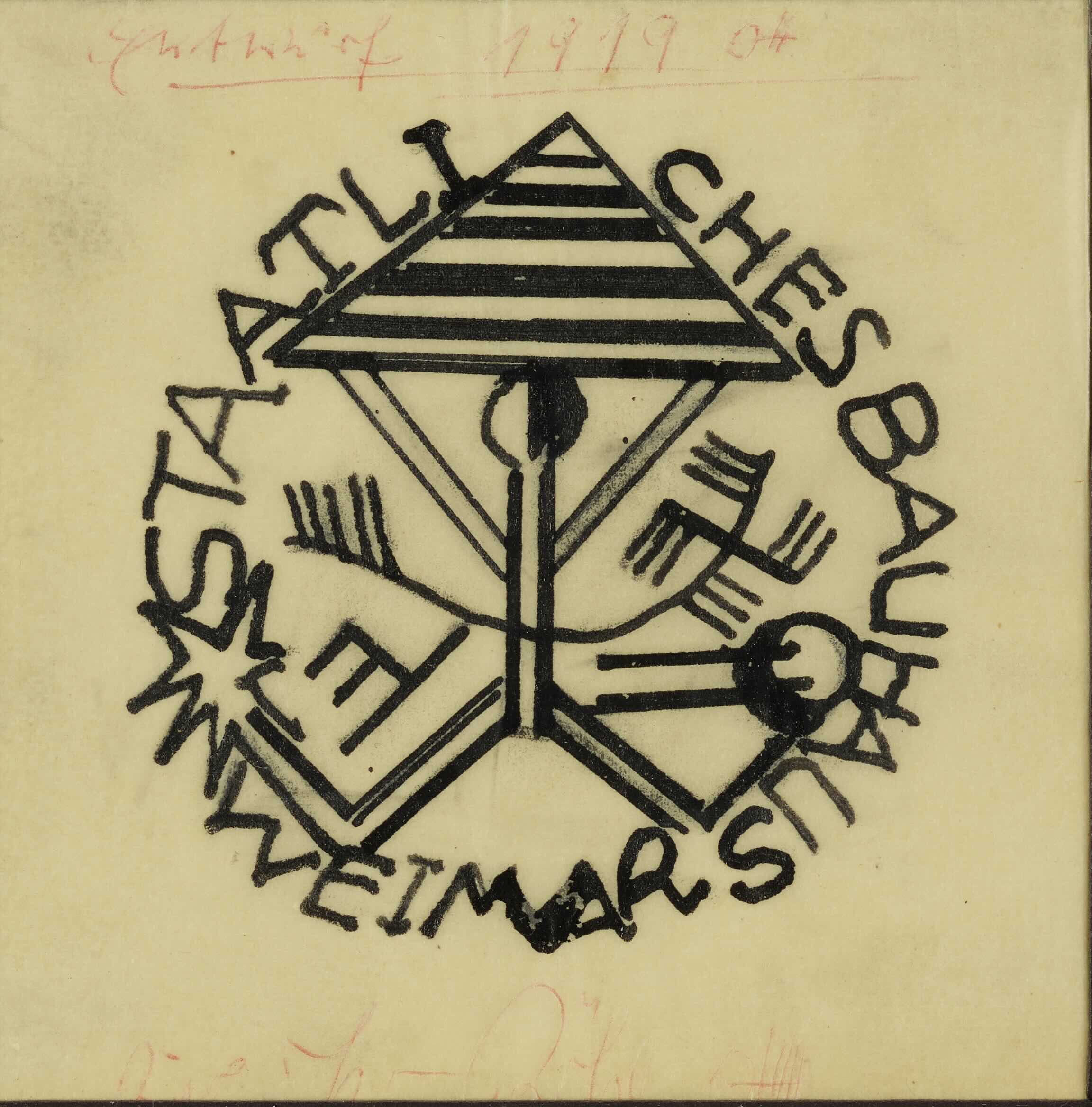

Aus Anlass des 50. Todestages des Bauhäuslers Karl Peter Röhl widmet sich die Klassik Stiftung Weimar in einer Sonderausstellung im Bauhaus-Museum der Bedeutung des Künstlers und seines Freundeskreises für das frühe Weimarer Bauhaus.

Gefördert durch die Karl Peter Röhl Stiftung macht die Ausstellung die Künstler:innen, ihre Netzwerke, die künstlerischen und sozialutopischen Potenziale sowie die produktiven Missverständnisse und Enttäuschungen zum Thema.

Begleitend erscheint ein Katalog (96 Seiten, 72 Abbildungen, 15 €, ISBN 978-3-7443-0806-9).

Bild: Karl Peter Röhl, Sternenmännchen. Entwurf für den Bauhaus-Stempel, 1919, Slg. Freese

Museum Wiesbaden: KörperGeometrie

nur noch bis 8. Februar 2026

Kabinettausstellung:

KörperGeometrie. Ilse Leda und Friedrich Vordem-Gildewart

Hessisches Landesmuseum für Kunst und Natur

Friedrich-Ebert-Allee 2, 65185 Wiesbaden

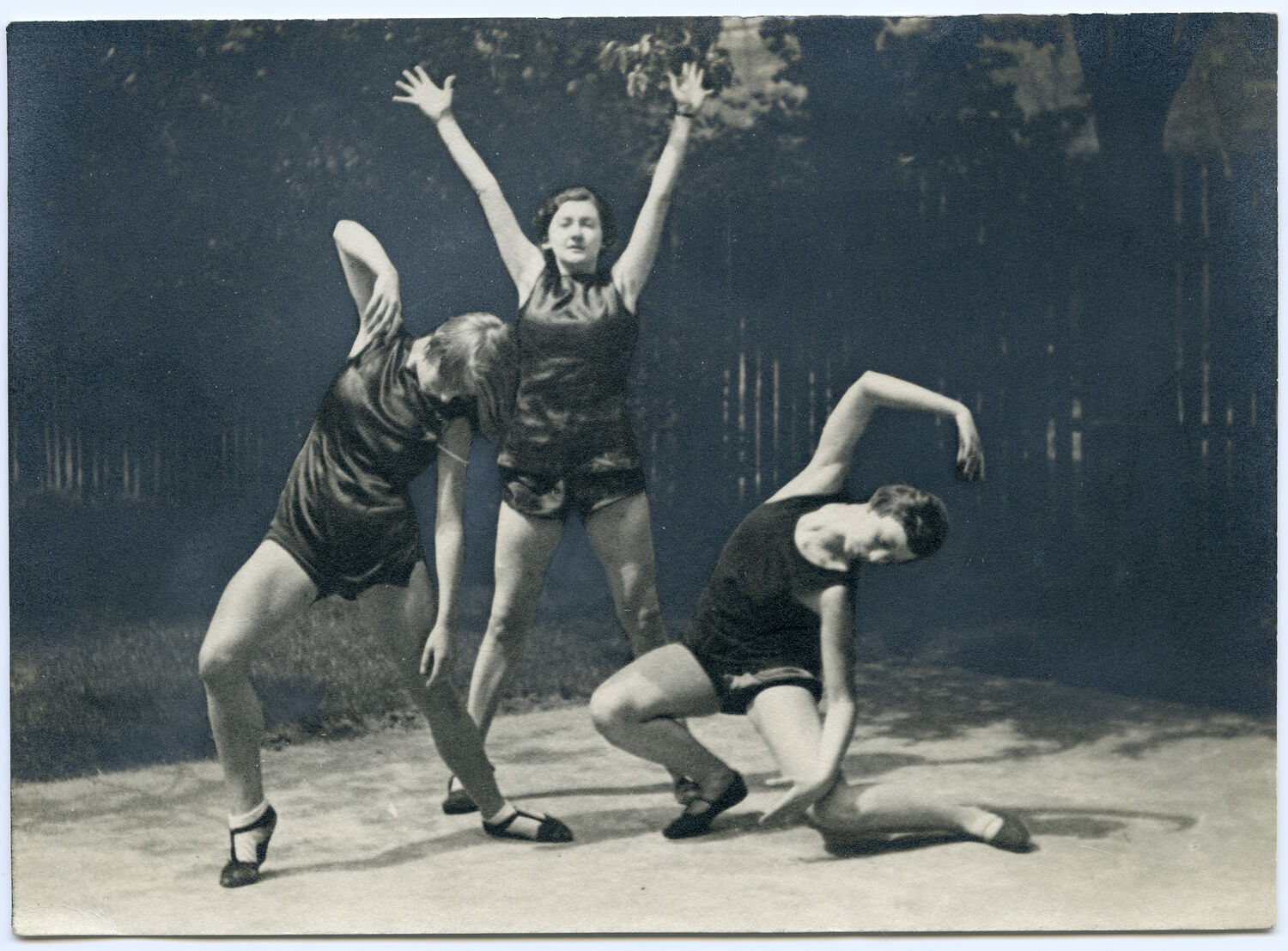

Die jüdische Tänzerin und Choreografin Ilse Leda (1906—1981) und der konstruktiv arbeitende Künstler Friedrich Vordemberge-Gildewart (1899—1962) lernten sich um 1925 im dadaistisch geprägten Hannover im Umfeld von Joachim Ringelnatz und Kurt Schwitters kennen. Während ihre Karriere aufgrund des Nationalsozialismus 1937 abriss, konnte Vordemberge-Gildewart verborgen im niederländischen Exil weiterarbeiten. Dass Ledas Einfluss auf seine Werke ab diesem tragischen Punkt ihrer Beziehung größer war, als bisher angenommen, ist Thema der Kabinettausstellung, die die Geschichte einer großen Liebe zweier künstlerisch eng verbundener Menschen erzählt.

Zur Ausstellung ist beim Deutschen Kunstverlag der gleichnamige Katalog erschienen, herausgegeben von Arta Valstar-Verhoff und Roman Zieglgänsberger, 224 Seiten, 30 € an der Museumskasse, ISBN 978-3-422-80283-4.

Bild: «Ausdrucks-Studien» – Schule für Tanz und Gymnastik Ilse Leda – Hannover, fotografiert von Lore Feininger, um 1930.

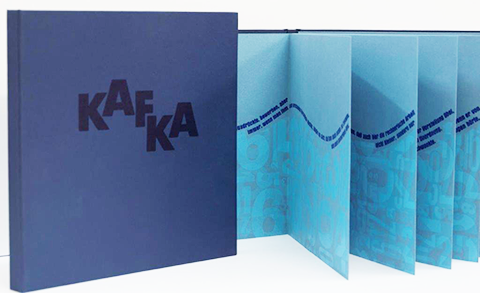

Mainz: Künstlerbücher von Tanja Leonhardt

bis 13. März 2026

Immer wieder zurück zum Buch – Künstlerbücher von Tanja Leonhardt

Wissenschaftliche Stadtbibliothek Mainz

Rheinallee 3 B, 55118 Mainz

Mo + Mi 10 bis 18 Uhr, Di 10 bis 17 Uhr, Do + Fr 10 bis 13 Uhr

Eintritt frei

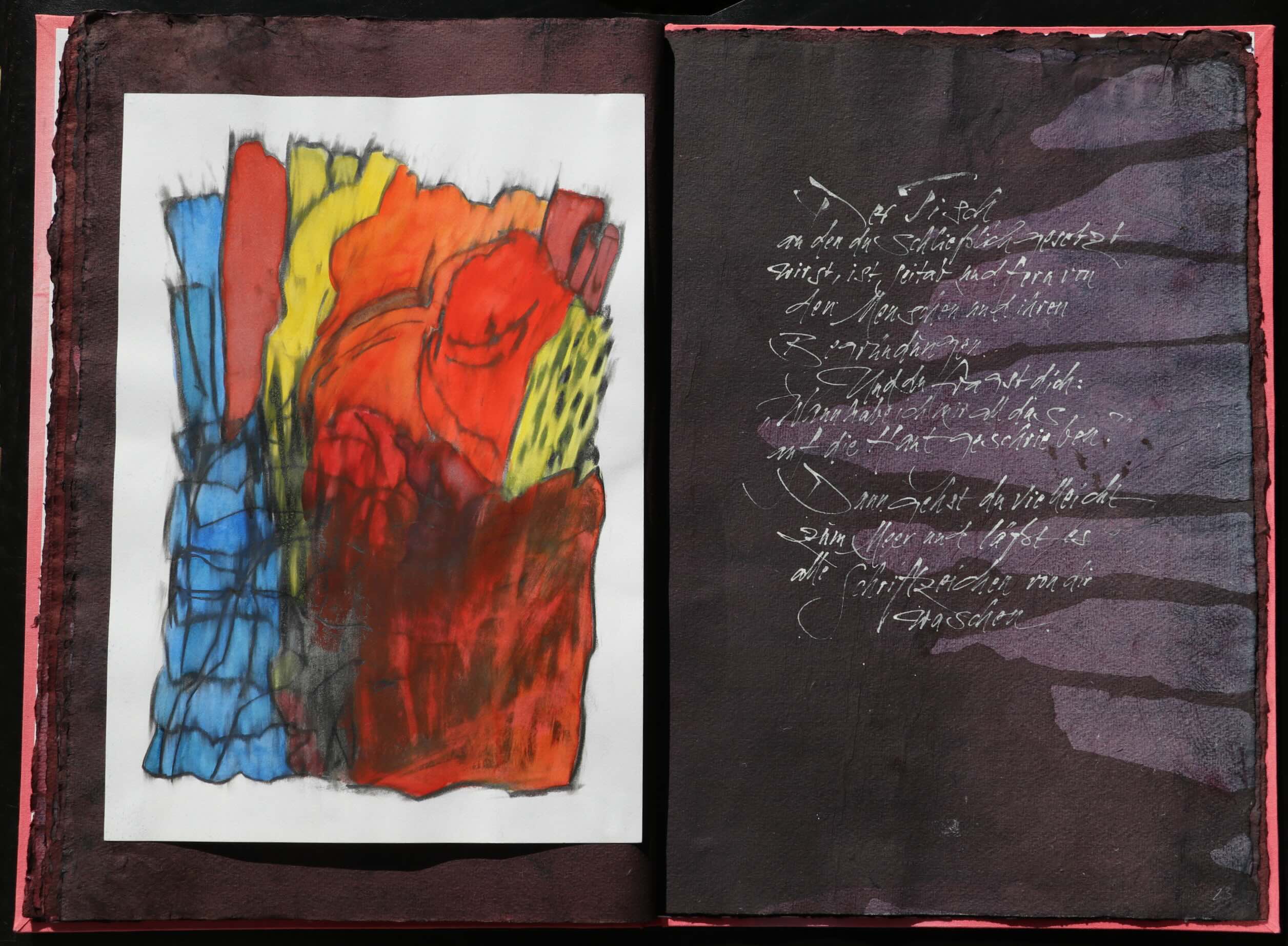

Tanja Leonhardt, 1966 geboren, studierte in Mainz Germanistik und Freie Bildende Kunst und schloss als Meisterschülerin in der Schriftklasse von Prof. Alban Grimm und Pamela Stokes mit dem Schwerpunkt Schriftkunst ab. Danach gründete sie im Rhein-Main-Gebiet ihr Atelier Leonhardt, heute wohnt sie im Vogelsberg/Hessen. Neben Auftragsarbeiten und Lehrtätigkeiten (u.a. am Mainzer Institut für Buchwissenschaft) entsteht seit dem Studium auch ein umfangreiches freies Werk, in dem Sprache und ihre Erscheinungsformen eine Rolle spielen.

Immer schon begleitet das Künstlerbuch die unterschiedlichen Schaffensphasen. Die Ausstellung gibt einen Einblick in das Werk der vielseitigen Künstlerin.

Künstlerinnengespräch am 25. Februar 2026, 16.30 bis 17.30 Uhr: Beim gemeinsamen Gang durch die Ausstellung erläutert Tanja Leonhardt ihre Werke, den Entstehungs- und Schaffensprozess. Anmeldung erbeten, siehe Terminkalender.

Bild: Dialog zweier Künstlerpersönlichkeiten – Doppelseite aus dem Buch vom Rot, Aquarell von Martin Dürk. © Tanja Leonhardt

Honoré Daumier in der Albertina Wien

6. Februar bis 25. Mai 2026

Honoré Daumier. Spiegel der Gesellschaft

Albertina, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

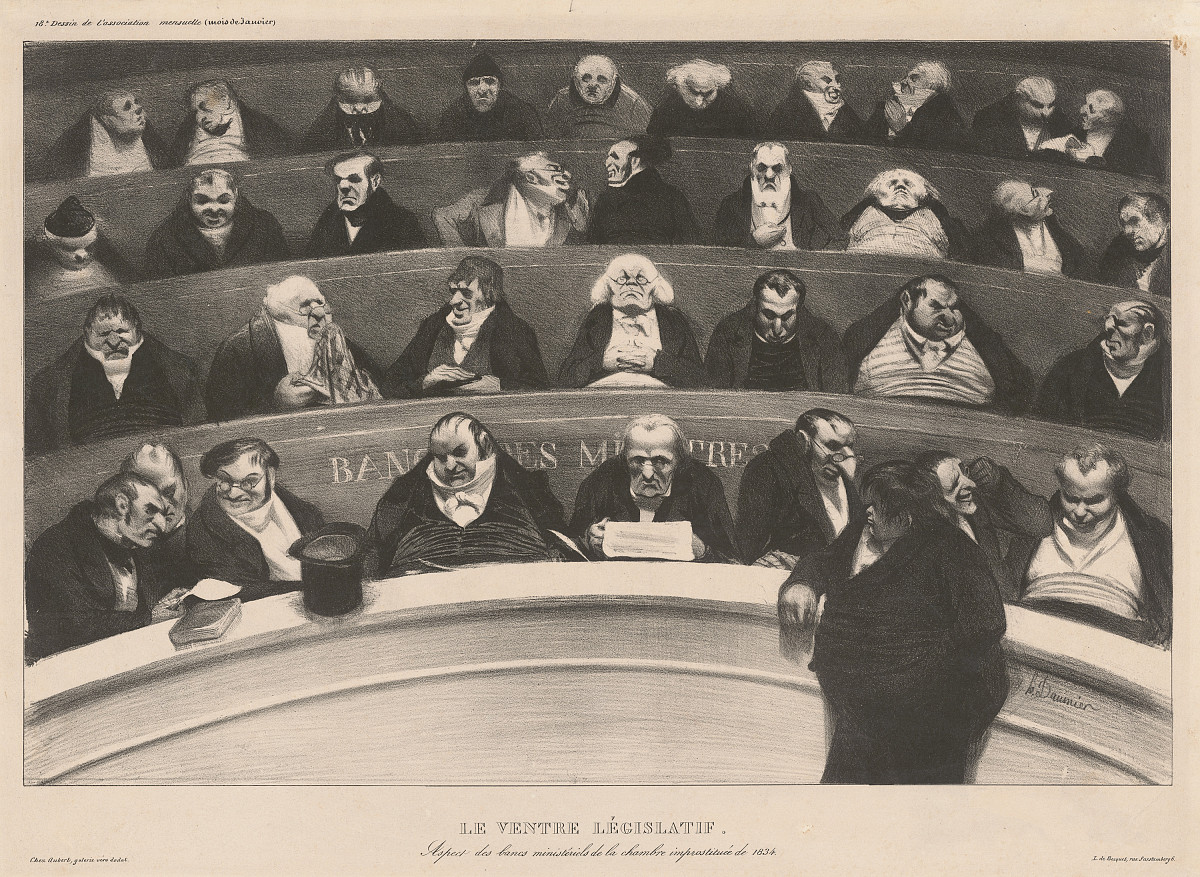

Die politische Lage ist instabil, eine ruchlose Clique missbraucht ihre Macht, die Wirtschaft kriselt und die gesellschaftliche Situation wird immer komplexer und unüberschaubarer. Die Schilderung der Verhältnisse im nachrevolutionären Frankreich des 19. Jahrhunderts scheint merkwürdig gegenwärtig und so ist es auch mit der zeitlos aktuellen Kunst des großen Honoré Daumier.

Die ALBERTINA präsentierte die erste große Daumier-Schau 1936 im Angesicht des aufkommenden faschistischen Regimes, kuratiert durch den später in die Emigration getriebenen Ernst Kris. 90 Jahre später zeigt sie unterstützt durch Leihgaben des Städelschen Museumsvereins den französischen Künstler in neuem Licht. Neben zahlreichen Lithographien und Zeichnungen sind auch einige seiner berühmten Gemälde und Skulpturen ausgestellt – sowie ein filmischer Zusammenschnitt der Werke Daumiers, der von Paul und Linda Mcartney mit Musik versehen wurde.

In Kooperation mit dem Städel Museum, Frankfurt am Main.

Bild: Honoré Daumier, Le Ventre législatif, 1834, Lithographie, 28×43,1 cm. © ALBERTINA, Wien

Albertina Wien: «Faszination Papier»

bis 22. März 2026

Faszination Papier. Rembrandt bis Kiefer

Albertina, Basteihalle, Albertinaplatz 1, 1010 Wien

250-Jahr-Jubiläum 2026: Die Ausstellung schöpft ausschließlich aus den reichen Beständen der ALBERTINA, neben Louvre und British Museum eine der größten Sammlungen von Kunst auf Papier weltweit, und zeigt im Jubiläumsjahr in einem epochen- und sammlungsübergreifenden Dialog Papier in seiner Wandelbarkeit, seinen vielfältigen Qualitäten und Dimensionen. Über die Grenzen der Jahrhunderte hinweg begegnen sich historische und zeitgenössische Positionen. Bekannte Meisterwerke treten in Beziehung mit neu entdeckten, selten oder noch nie gezeigten Arbeiten und eröffnen neue Perspektiven auf die Sammlung.

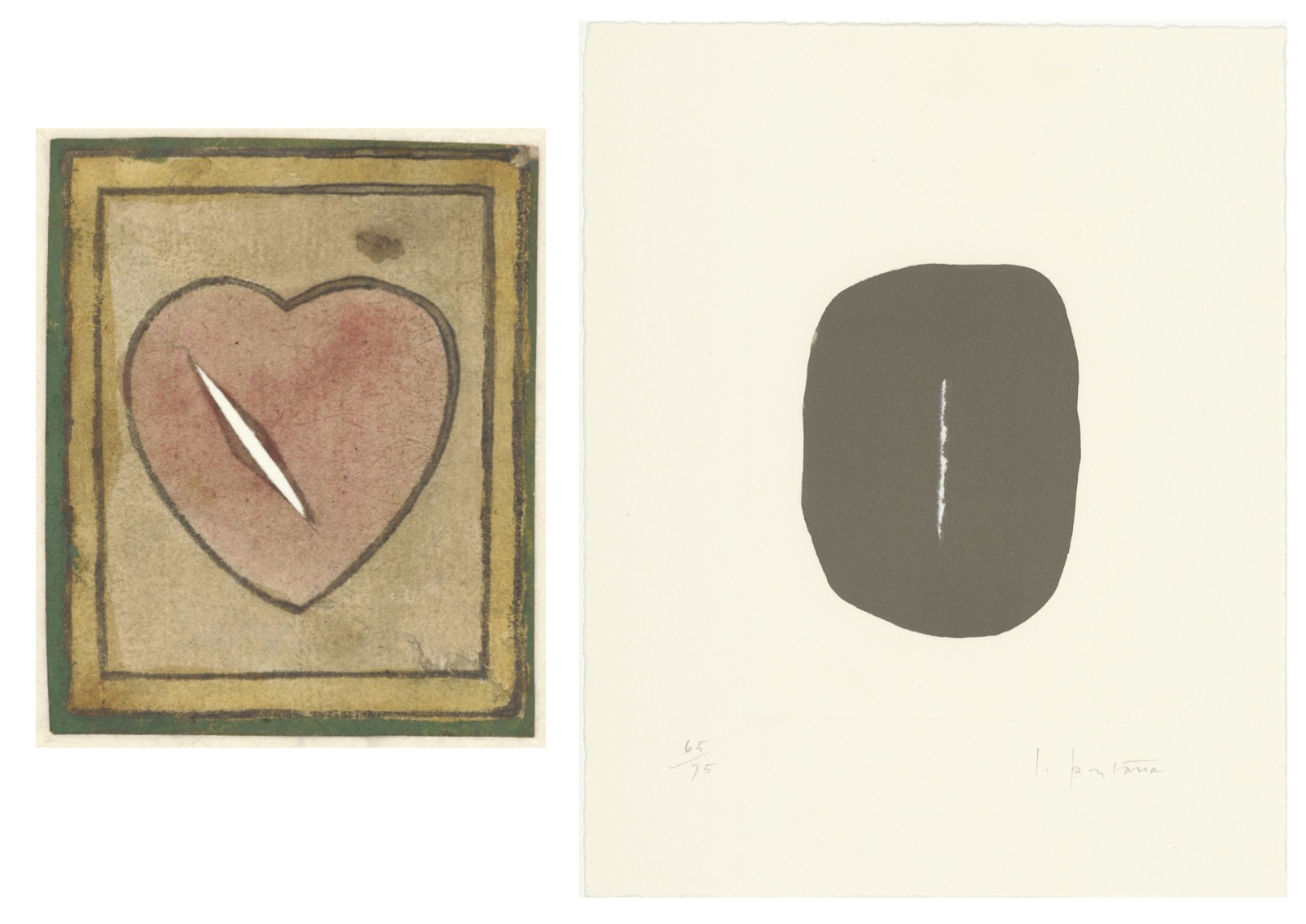

Schnitt, Struktur, Entfaltung, Welt und Kosmos, Wahrnehmung, Identität, Bewegung und manches mehr – in insgesamt zehn technischen und thematischen Kapiteln, die wie ein Parcours angelegt sind, lädt die Ausstellung zum Entdecken dieser faszinierenden Welt aus Papier ein.

Bild: Zwei Mal Schnitt ins Papier – Anonym, Das heilige Herz, vor 1470, Holzschnitt, koloriert, 7,4×6,1 cm, ALBERTINA, Wien und Lucio Fontana, L’epée dans l’eau, 1962, Radierung 14,7×11,2 cm. © Fondation Lucio Fontana, Milano / by SIAE / Bildrecht, Wien 2025

Struwwelpeter Museum: Retrospektive zu Ivan Gantschev

bis 29. März 2026

Ivan Gantschev.

Retrospektive zum 100. Geburtstag des Bilderbuchkünstlers

Struwwelpeter Museum

Hinter dem Lämmchen 2–4, 60311 Frankfurt am Main

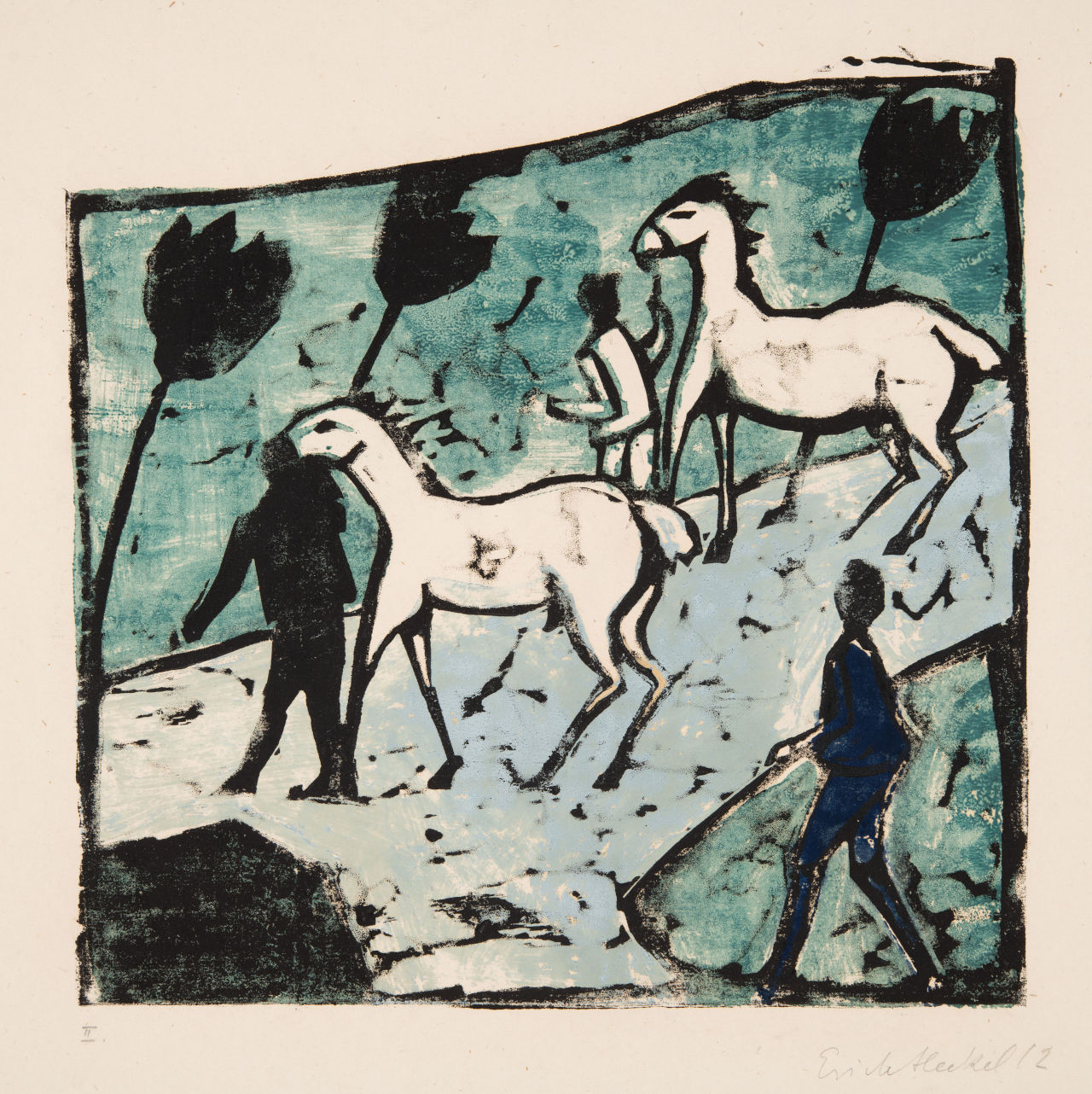

Die Ausstellung auf der Galerie präsentiert die magische Bilderwelt von Ivan Gantschev (1925–2014) mit mehr als 70 Originalen, viele davon mit winterlichen Motiven. Der bulgarisch-deutsche Künstler, der über 70 Bilderbücher illustriert hat, lebte seit 1967 in Frankfurt am Main. Die meisten Geschichten zu seinen Büchern hat er selbst geschrieben. Sie handeln immer von Tieren und auch von Menschen, die mit den Tieren zu tun haben. Sie erzählen von Gut und Böse, von der Natur und von Freundschaft.

Eine gemütliche Leseecke bietet Bilderbücher von Ivan Gantschev in verschiedenen Sprachen zum Schmökern an.

Die Ausstellung findet auf der Galerieebene in der dritten Etage des Museums statt und ist leider nicht barrierefrei zugänglich.

Tiere im Schnee © Ivan Gantschev

Mainzer Wissenschaftsstiftung fördert Internationale Gutenberg-Gesellschaft

Die Mainzer Wissenschaftsstiftung unterstützt die Internationale Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e.V. mit einer Förderung in Höhe von insgesamt 100 000 Euro. Die Mittel werden über einen Zeitraum von drei Jahren (2026–2028) bereitgestellt und dienen der nachhaltigen Stärkung der wissenschaftlichen und kulturellen Arbeit der Gesellschaft.

Im Zentrum der Förderung steht der Aufbau einer neuen digitalen Wissenschaftsplattform. Sie soll sowohl die seit über hundert Jahren erschienenen Jahrgänge des Gutenberg-Jahrbuchs digital neu zugänglich machen als auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus aller Welt die Möglichkeit bieten, neue Forschungsergebnisse aus der Druckforschung und Buchwissenschaft zu publizieren. Ziel ist es, Mainz als internationalen Knotenpunkt der Gutenberg-Forschung weiter zu stärken und neue wissenschaftliche Kooperationen anzustoßen.

«Mit der Plattform öffnen wir das Gutenberg-Jahrbuch konsequent für die internationale Forschung und schaffen zugleich einen neuen Raum für aktuelle wissenschaftliche Debatten. Wir verbinden damit digitale Sichtbarkeit mit persönlichem Austausch – nicht zuletzt im Rahmen unseres Veranstaltungs-programms Gemeinsam für Gutenberg, das wir gemeinsam mit dem Gutenberg-Museum und der Gutenberg Stiftung in Mainz umsetzen», sagt Dr. Carina Weißmann, Geschäftsführerin der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft.

Foto, von links: Gerhard Lauer, Alexander Steinhoff, Werner von Bergen, OB Nino Haase, Carina Weißmann, Ulf Sölter. © Markus Kohz

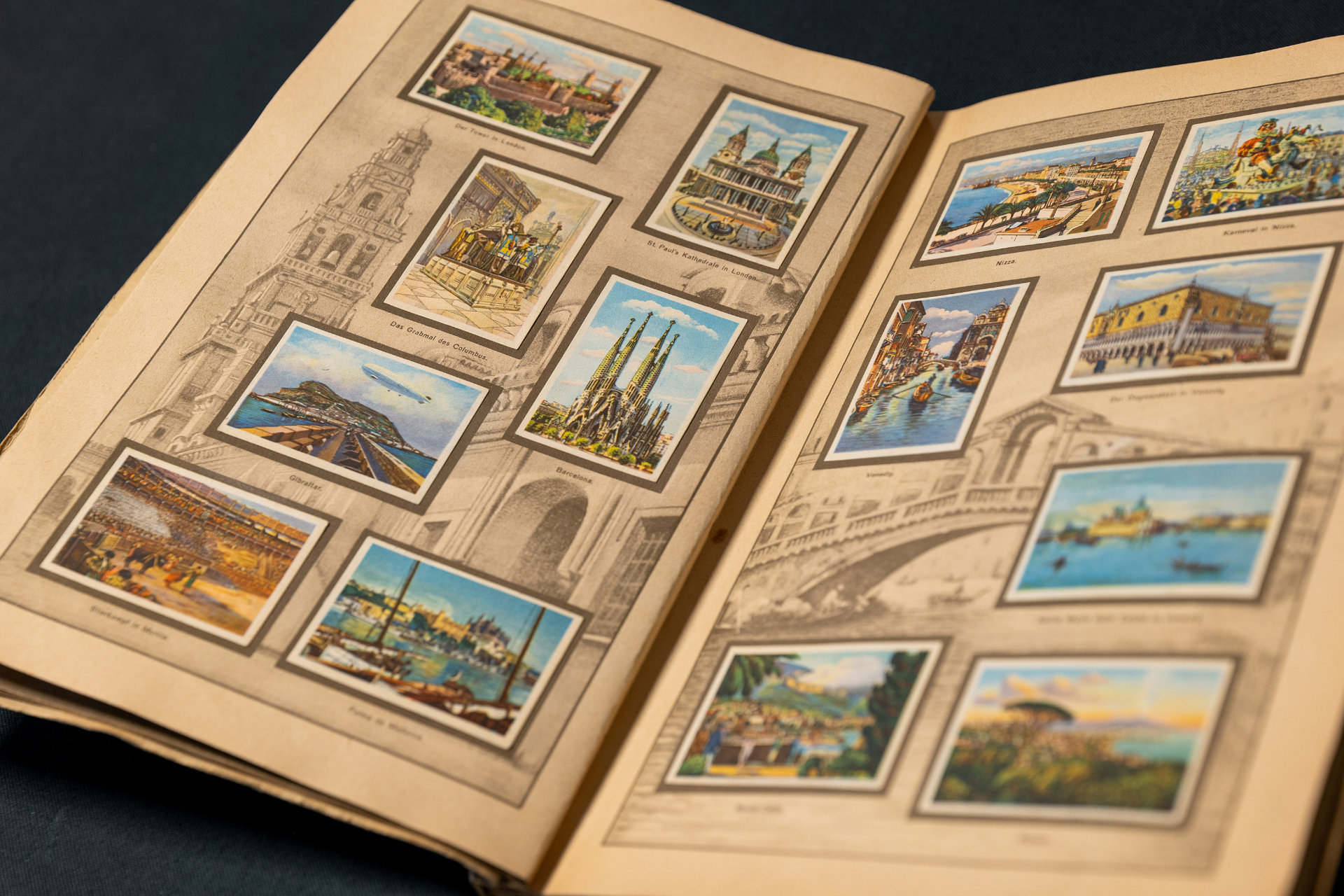

Klingspor Museum: 70. Internationale Kinderbuchausstellung

bis 15. März 2026

70. Internationale Kinderbuchausstellung

Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach

Wie in jedem Jahr sind wieder um die 150 Neuerscheinungen aus vielen Ländern ausgewählt, die besonders schön gestaltet oder erzählt sind. Aber auch das Jubiläum wird gebührend gefeiert und bietet Anlass, über Vergangenheit und Zukunft des Bilderbuches nachzudenken.

Präsentiert wird eine Rückschau auf sieben Jahrzehnte Kinderbuch. Die Ausstellung zeigt, wie sich die Themen und die Formensprache im Laufe der Zeit verändert haben. Was ist alles auf dem Kinderbuchmarkt los gewesen, welche Ausgaben sind heute Kult, und was würde heute nicht mehr so im Regal landen? Und was erwartet das Kinderbuch wohl in der Zukunft?

Neben der Rückschau aus den umfangreichen Beständen des Museums werden Originalaquarelle des Künstlers Ivan Gantschev (1925–2014) gezeigt.

Foto © Silvia Werfel

Klingspor Museum: Gespräch zu Ivan Gantschev

30. Januar 2026, 19 Uhr

Jahrzehnte für das Bilderbuch: 100 Jahre Ivan Gantschev

Präsentation und Gespräch

Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach

Eintritt nach Wahl

Im Rahmen der 70. Internationalen Kinderbuchausstellung im Klingspor Museum richtet sich das Augenmerk nicht nur auf das Ausstellungsjubiläum, sondern auch auf einen besonderen Künstler: auf den Maler und Illustrator Ivan Gantschev (1925–2014). Der aus Bulgarien stammende, seit 1967 in Frankfurt am Main lebende Künstler war eine prägende Gestalt im Bilderbuch der 1970er und 1980er Jahre. Seine ruhigen poetischen Bücher, die oft Motive seiner Heimat zeigten, wurden vielfach ausgezeichnet.

Aus seinen umfangreichen Beständen zeigt das Klingspor Museum neben einigen Bilderbüchern auch Originalaquarelle von Ivan Gantschev. Außerdem gibt es am 30. Januar eine besondere Präsentation und ein Gespräch mit der Tochter Igna Gantschev.

Das Struwwelpeter Museum in der Frankfurter Altstadt widmet Ivan Gantschev eine eigene kleine Ausstellung. Dazu gibt es eine eigene Bibliophile Notiz.

Zwei Aquarelle von Ivan Gantschev, Foto © Simon Malz

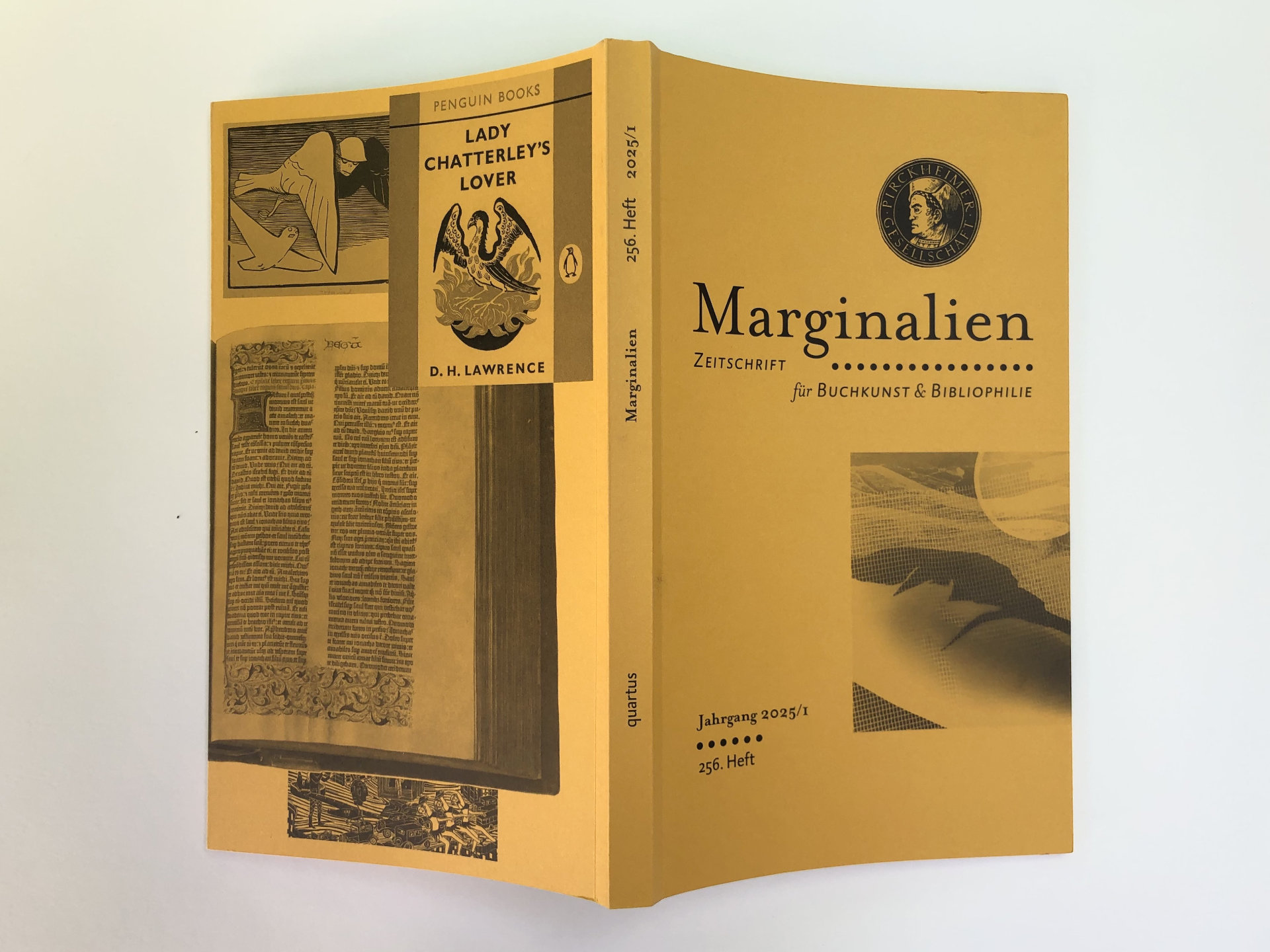

Neues Standardwerk zur Bibliophilie mit Subskriptionsangebot

Frisch erschienen ist bei Hiersemann der über 600 Seiten umfassende Band Bibliophilie von Ernst Fischer.

Entstanden ist das Werk aus der Auseinandersetzung mit G. A. E. Bogengs Einführung in die Bibliophilie (1931). Der Autor nähert sich dem Thema sodann auf vier Ebenen: Er erläutert zentrale Fragen und aktuelle Entwicklungstendenzen, zeichnet Grundlinien der Geschichte des Büchersammelns nach, gibt einen ausführlichen Überblick über die Vielzahl an Sammelgebieten und behandelt jene Gestaltungs- und Materialitätselemente, die das Buch zu einem sinnlich-ästhetischen Gegenstand machen.

Ernst Fischer (geb. 1951 in Wien) war nach der Habilitation in München 1993 bis 2014 als Professor für Buchwissenschaft an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz tätig; nach mehrjähriger Mitarbeit im Vorstand der Maximilian-Gesellschaft ist er seit 2018 Vorsitzender der Wiener Bibliophilen-Gesellschaft.

Subskriptionspreis für Vorbestellungen, gültig bis 31. Januar 2026: 159 €, danach 196 €.

Für Sammler ist der Band auch in zusammengetragenen und noch nicht fadengehefteten Buchblocks ohne Einbanddecke erhältlich. Ladenpreis 96 €. Bestellungen bitte an verlag@hiersemann.de.

Das Buch wird in der Frühjahrsausgabe der Wandelhalle für Bücherfreunde vorgestellt.

UB Basel: 150 Jahre HAG

2 Vitrinenausstellungen:

bis Februar 2026

Universitätsbibliothek Basel

bis 12. April 2026

Historisches Museum Basel

Vor 150 Jahren fusionierten die 1836 begründete Historische Gesellschaft und die 1842 aus ihr abgezweigte Antiquarische Gesellschaft zur Historischen und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel: HAG_Basel.

Aus Anlass ihres Jubiläums präsentiert die HAG in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Basel und dem Historischen Museum im Historischen Museum und in der Universitätsbibliothek je eine Vitrinenausstellung. Während in ersterer anhand von ausgewählten Objekten und Dokumenten die Sammel- und Forschertätigkeit der Gesellschaft thematisiert wird, würdigt die Vitrine in der UB die Vortrags- und Publikationstätigkeit der HAG.

Foto: © Universitätsbibliothek Basel

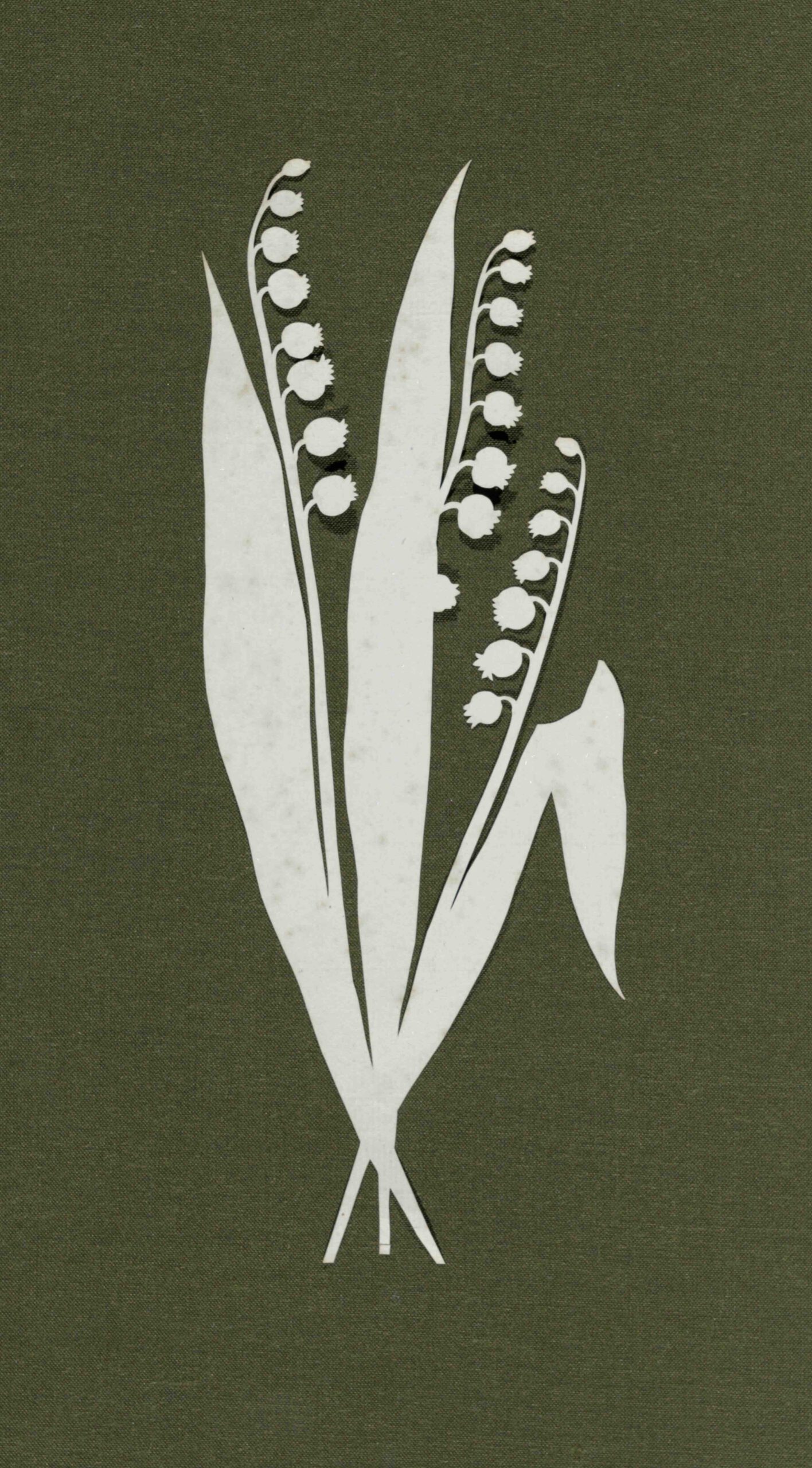

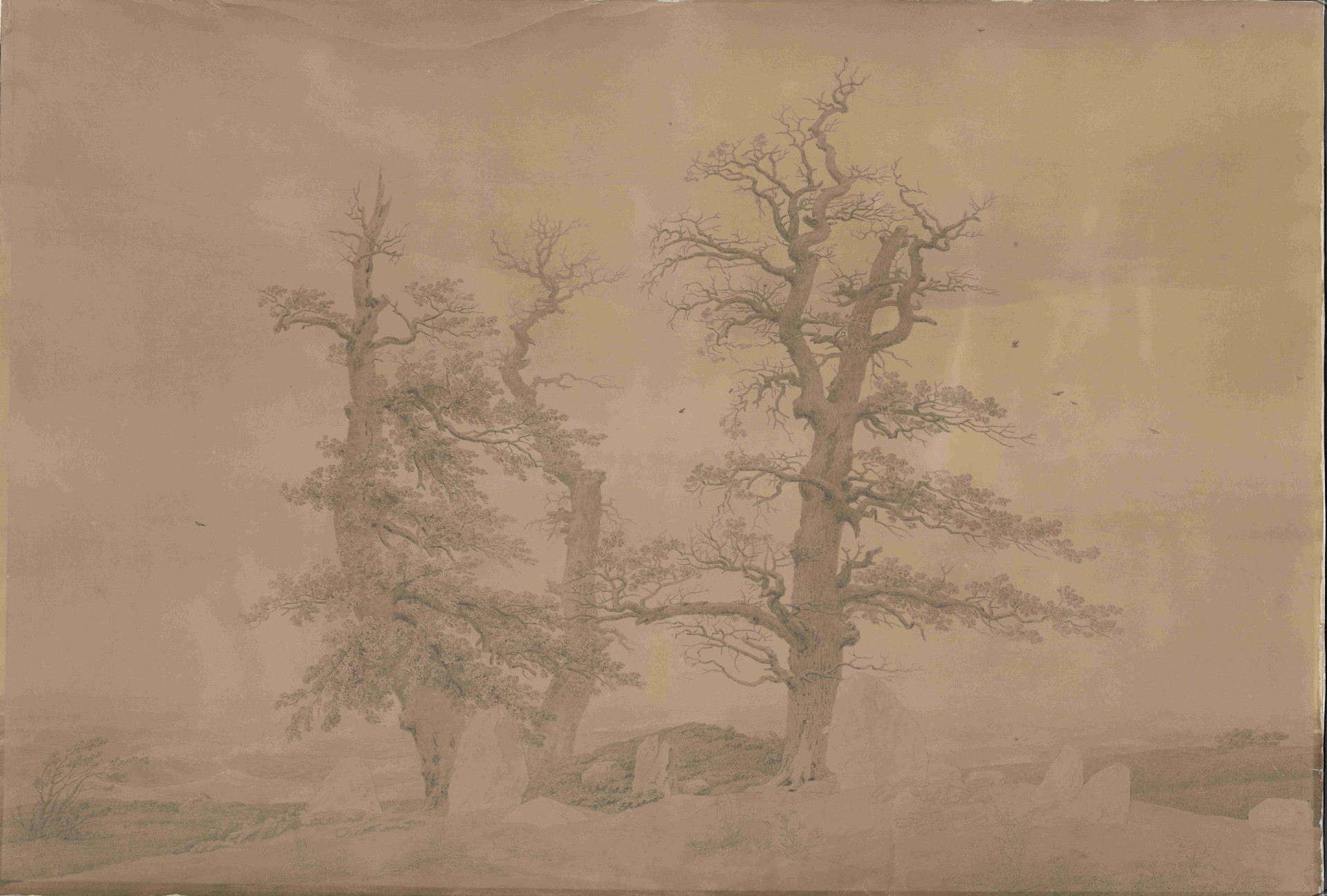

KSW hat bislang unbekannte Scherenschnitte von Philipp Otto Runge erworben

Blumen für Weimar – Die Museen der Klassik Stiftung Weimar haben gemeinsam mit der Ernst von Siemens Kunststiftung fünf Scherenschnitte von Philipp Otto Runge für ihre bedeutenden Graphischen Sammlungen erworben. Sie stammen aus dem Nachlass der mit dem Romantiker befreundeten Hamburger Künstlerfamilie Speckter und blieben bis heute im Besitz von Nachfahren. Das Konvolut aus Flieder, Maiglöckchen, Margerite, Narzisse und Nelke war bisher unbekannt.

Für Weimar haben Runges Scherenschnitte eine singuläre Bedeutung, die von seinem Verhältnis zu Johann Wolfgang von Goethe herrührt. Bereits seit der Jahrhundertwende standen Runge und Goethe in Kontakt. 1806 sandte Runge eine größere Anzahl von Blumenschnitten als Geschenk an den Dichter, der mit ihnen das Musikzimmer (das heutige Junozimmer) in seinem Wohnhaus am Frauenplan auszustatten gedachte. Keines dieser Werke hat sich in Goethes Sammlung erhalten.

Die Direktorin der Museen, Dr. Annette Ludwig, unterstreicht: «Mit dieser wichtigen Neuerwerbung bringen wir Runge nach mehr als zweihundert Jahren wieder ins Goethehaus zurück, wofür unser herzlichster Dank der Ernst von Siemens Kunststiftung für die großzügige Förderung gebührt. Mit den raren Blättern des jung verstorbenen Künstlers schließen wir eine empfindliche Lücke in unserer Sammlung und können veranschaulichen, wie wichtig sie Goethe gerade auch in Krisenzeiten waren. Noch vor der sanierungsbedingten Schließung werden wir sie für unsere Gäste direkt im Wohnhaus präsentieren.»

Abbildung: Philipp Otto Runge, Maiglöckchen, um 1805, Klassik Stiftung Weimar, Museen

CMF: Das kann nur Perscheid

bis 7. Juni 2026

Das kann nur Perscheid. Das Beste aus Perscheids Abgründen

Caricatura Museum für Komische Kunst Frankfurt

Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main

Mit dieser Ausstellung ehrt das Caricatura Museum Frankfurt den legendären Cartoonisten Martin Perscheid anlässlich seines 60. Geburtstags am 16. Februar 2026. Der 2021 an den Folgen einer Krebserkrankung viel zu früh verstorbene Zeichner gilt als einer der prägenden Vorbilder und Wegbereiter der Komischen Kunst.

Mit Perscheids Cartoons schaut man lachend in unermessliche und gefährliche Tiefen, bevor man merkt, worüber man da eigentlich lacht. Denn ganz weit unten lauert das Unfassbare, das scheinbar Unsag- und Undenkbare. Und doch: Bei aller Boshaftigkeit und allem Zynismus halten seine Cartoons das nötige Gleichgewicht zwischen Tabu und Witz, Spott und Leichtigkeit. Dieser akrobatische Balanceakt ist die große Kunst des schwarzen Humors, die Perscheid meisterhaft beherrschte. Dabei verschonte er nichts und niemanden: Tiere, Eltern, Autofahrer und -fahrerinnen, Beziehungen, Frauen und auch Perscheids eigenes Alter Ego bewegen sich gefährlich nah am Rand des Abgrunds.

Geboren in Wesseling bei Köln, äußerte er bereits als Fünfjähriger den Wunsch, mit eigenen Bildern Geld zu verdienen. Er absolvierte schließlich das Fachabitur und anschließend eine Lehre als Druckvorlagenhersteller. Nachdem er zunächst als Werbegrafiker für Mode in Düsseldorf gearbeitet und sein erstes Cartoon Trendman veröffentlicht hatte, entschied er sich 1993 für die Laufbahn des freischaffenden Cartoonisten. Allein unter seiner populären Reihe Perscheids Abgründe erschienen mehr als 4300 Cartoons, gezeichnet in zweiwöchentlichen Zyklen.

Schon früh entschied sich Martin Perscheid für die Veröffentlichung seiner Werke auf einer eigens eingerichteten Facebook-Seite. Auch auf seiner nach wie vor existierenden Website martin-perscheid.de sind seine Cartoons bis zur Nummer A 4252 in einer eigenen Systematik sortiert. Heute sind über 242 000 Personen Mitglied in der Facebook-Gruppe Perscheid Cartoons 3.0, die sich auch für die Fortführung der Datenbank (idioten-die-im-wege-stehen.de) mit textbasierter Suche verantwortlich zeigen.

Der zur Ausstellung bei Lappan neu erschienene opulente Cartoonband präsentiert auf 240 Seiten neben Perscheids besten Werken auch seine Installationskunst, die er gemeinsam mit seinem Freund und Künstler-Kollegen Dirk Schmitt geschaffen hat. Er kostet 22 €.

Bild: Fischstäbchen braten © Martin Perscheid

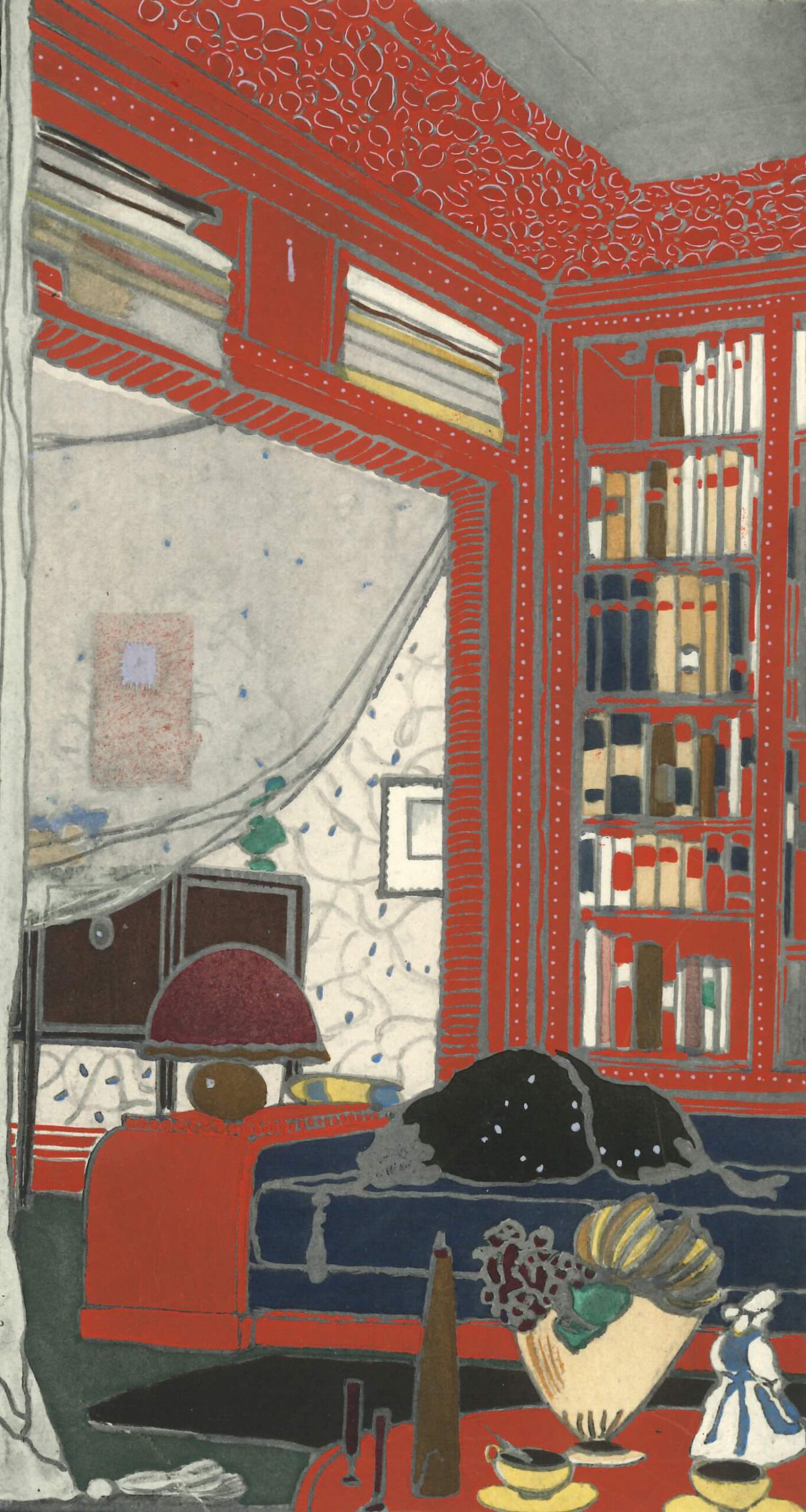

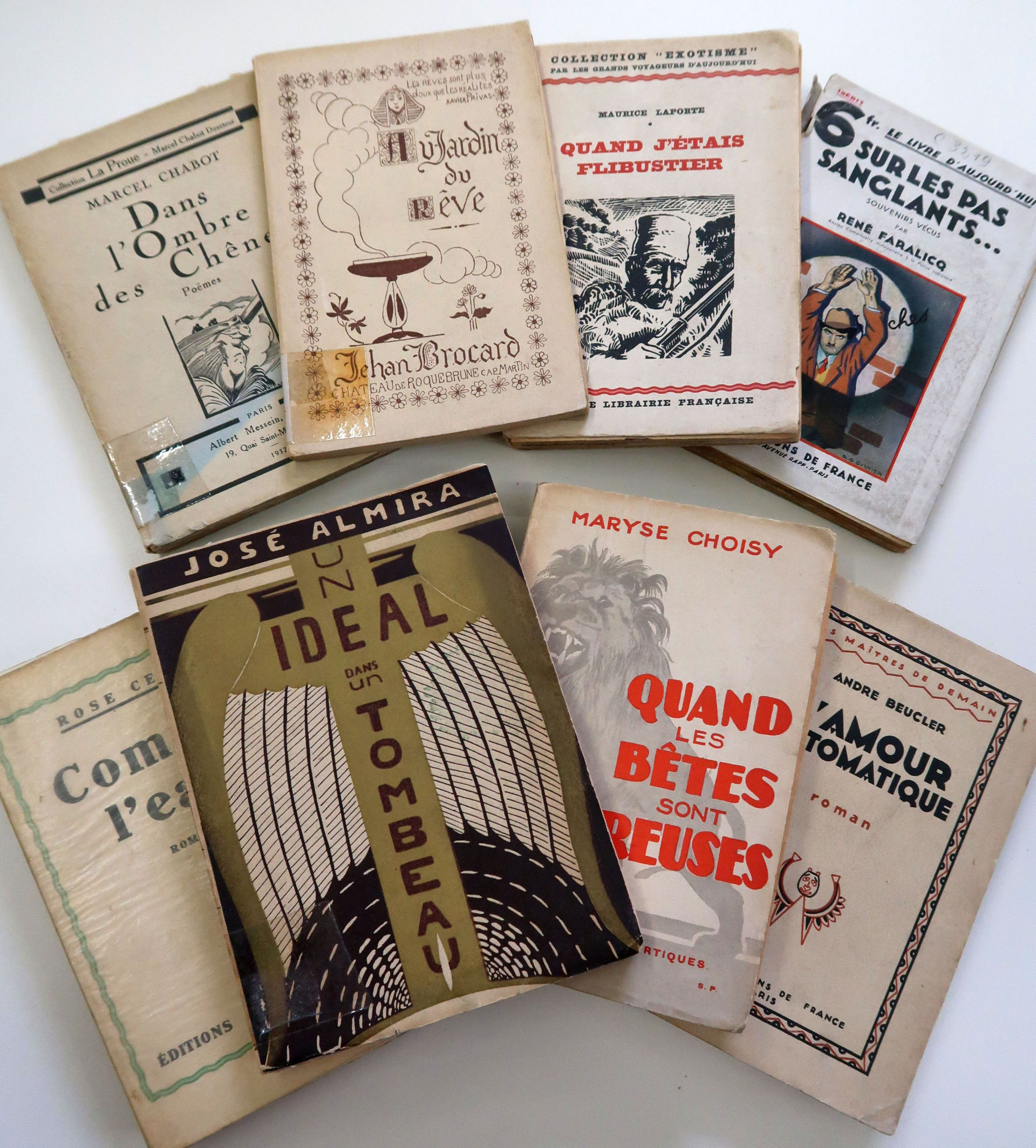

Bröhan: Glamour und Geometrie. Art Déco in der Illustration

bis 26. April 2026

Glamour und Geometrie. Art Déco in der Illustration. Blackbox #17

Bröhan-Museum, Schloßstraße 1a, 14059 Berlin (Charlottenburg)

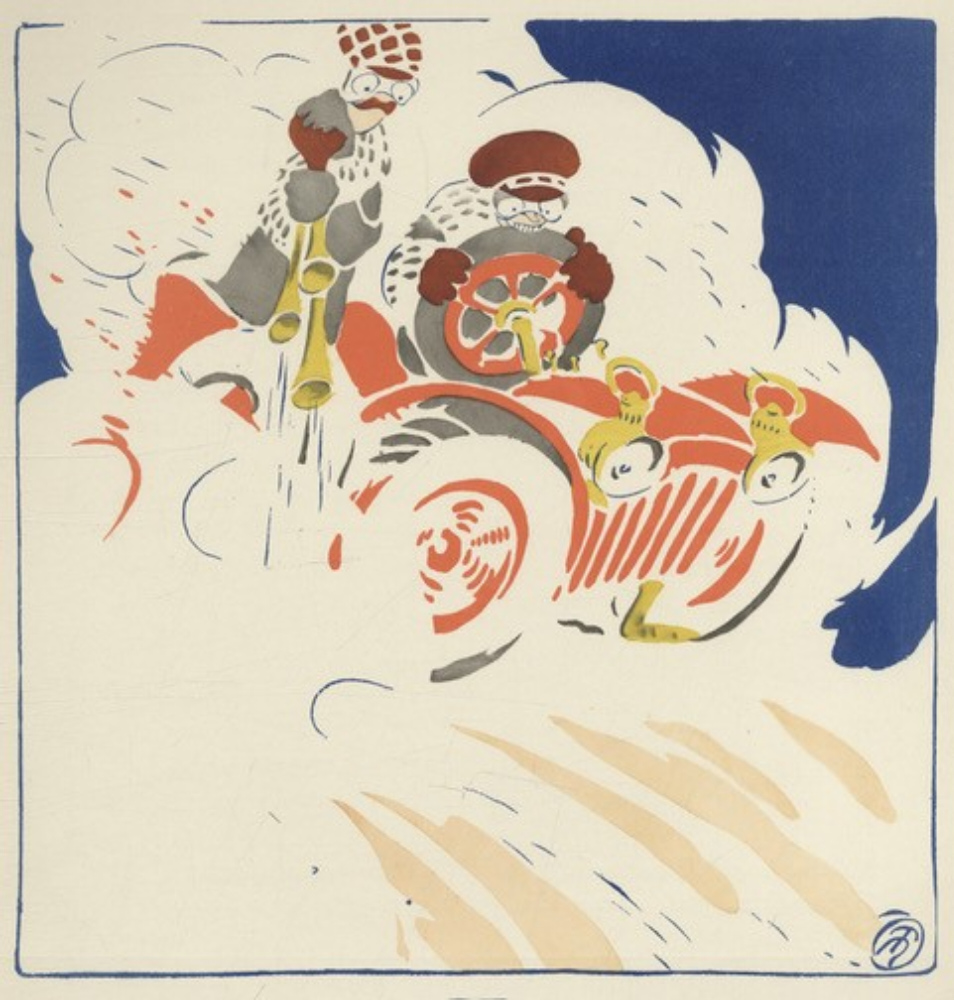

Der Glanz des Art Déco entfaltete sich nicht nur in Möbeln, Glas und Metall, sondern ebenso auf Papier: In Illustrationen für Zeitschriften und Werbung fand der Stil eine besonders schillernde Bühne. Diese grafischen Zeugnisse prägten das Bild der Moderne entscheidend – sie machten den Luxus der neuen Zeit sichtbar, multiplizierbar und massenwirksam. Dabei waren sie alles andere als trivial: Modezeitschriften jener Zeit waren kleine Kunstwerke, gedruckt auf edlem Papier und gefertigt im aufwendigen Au-Pochoir-Verfahren. Dieses Verfahren war perfekt geeignet, um die Entwürfe der großen Couturiers und Couturières wie Paul Poiret, Jeanne Lanvin oder Madeleine Vionnet zu vervielfältigen, ohne ihnen etwas von ihrer Strahlkraft zu nehmen.

Neben der Mode wurde die Raumgestaltung zum bevorzugten Ausdrucksfeld von Stil und Individualität. Die kostbare Ausstattung der eigenen vier Wände bot Gelegenheit, Wohlstand und verfeinerten Geschmack zur Schau zu stellen.

Die Ausstellung widmet sich diesen außergewöhnlichen Druckerzeugnissen und eröffnet einen faszinierenden Blick auf die herausragende Illustrationskunst der Art-Déco-Zeit. Alle gezeigten Werke entstammen der einzigartigen Kollektion des Stuttgarter Sammlerehepaars Akka und Wulf D. von Lucius, die mit dieser Präsentation erstmals in Berlin zu sehen ist.

Bild: Boudoir-Bibliothèque, 1918, Entwurf Jacques-Emile Ruhlmann in: Harmonies. Intérieurs de Ruhlmann, Paris 1924, Hg. Jean Badovici / Éditions Albert Morancé. Sammlung Lucius

Wechsel im Vorstand des Leipziger Bibliophilen-Abends e.V.

Der Leipziger Bibliophilen-Abend e.V. (LBA) hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden:

Nach 12 Jahren als Vorsitzender hat Dr. Thomas Glöß das Ehrenamt abgegeben. Mit 148 Veranstaltungen, 9 Messebeteiligungen, 25 Publikationen und einer Vereinsmitgliederzahl von über 200 konnte auf der Wahlveranstaltung eine sehr positive Bilanz gezogen werden. Neuer Vorsitzender des Vereins ist der Leipziger Architekt Gregor Fuchshuber.

Fotos:

Thomas Glöß (links) © Christiane Gundlach; Gregor Fuchshuber © Uwe Frauendorf

Antiquaria-Preis 2026 für Rotraut Susanne Berner

Der mit 10 000 € dotierte, vom Verein Buchkultur e.V., der Stadt Ludwigsburg und der Wiedeking Stiftung Stuttgart gestiftete 31. Antiquaria-Preis für Buchkultur wird der Illustratorin und Buchgestalterin Rotraut Susanne Berner zuerkannt.

«Die 1948 in Stuttgart geborene Illustratorin, Buchgestalterin und Autorin hat mit unverwechselbarem zeichnerischem Duktus ein umfangreiches Kinderbuch-Œuvre geschaffen, darunter Bestseller wie die Wimmelbücher und die Karlchen-Geschichten. Daneben entstanden zahlreiche Bilder und Umschläge für Titel von Sylvia Plath und Luigi Malerba, Julien Green und Charles Bukowski, Helmut Eisendle und H. M. Enzensberger – ein Kontinuum der Fülle origineller Illustrationskunst.» (aus der Jurybegründung)

Manches hat sie zu der Reihe Die tollen Hefte (erst im MaroVerlag, dann in der Büchergilde Gutenberg) beigetragen, deren Herausgeberschaft sie nach dem Tod ihres Mannes Armin Abmeier 2012 übernahm (bis 2019). Seine Tolle Galerie für Illustration und Comic-Art führte sie bis 2014 weiter. Sie lebt und arbeitet in München.

Die feierliche Preisverleihung findet am 22. Januar 2026 im «Podium» der Musikhalle Ludwigsburg statt (Beginn 20:15 Uhr). Die Laudatio wird Martin Bauer, Kollegforschungsgruppe «Applied Humanities: Genealogy and Politics», Humboldt-Universität zu Berlin, halten.

Foto © Manu Theobald

40. Antiquaria Ludwigsburg

40. Antiquaria – Antiquariatsmesse Ludwigsburg

22. Januar 2026: 15 bis 20 Uhr

23. Januar 2026: 11 bis 19 Uhr

24. Januar 2026: 11 bis 17 Uhr

Ort: Musikhalle Ludwigsburg, Bahnhofstraße 19, 71638 Ludwigsburg (gegenüber dem Bahnhof)

Eintrittskarte für alle drei Tage: 5 €

freier Eintritt für alle unter 40 Jahren

Vierzig Jahre Vielfalt könnte das Motto dieser Antiquaria lauten, die 2026 kein offizielles Rahmenthema hat. Ein spannendes Angebot von seltenen, kuriosen und einzigartigen antiquarischen Büchern, Autographen und Graphiken vom 15. bis 20. Jahrhundert aus allen Sammelbereichen erwartet die Besucher:innen. Der Messekatalog steht hier zum Download bereit:

antiquaria_2026

Der 31. Antiquaria-Preis zur Förderung der Buchkultur wird am Abend des Eröffnungstages im «Podium», Musikhalle Ludwigsburg verliehen (Beginn 20:15 Uhr). Dazu gibt es eine eigene Notiz.

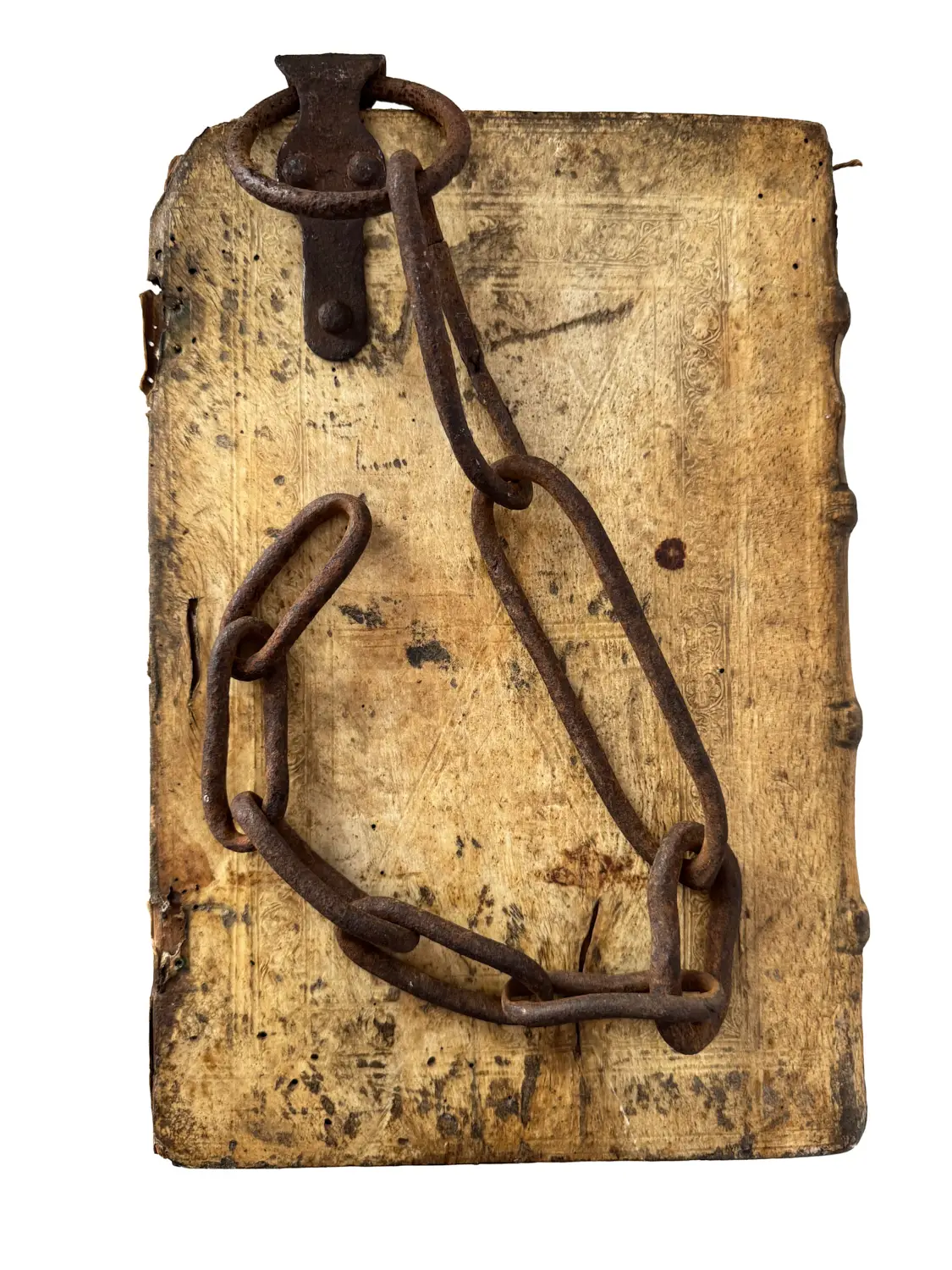

Abbildung:

«Kettenbücher», schreibt der Antiquar Michael Solder aus Münster in seinem Katalogbeitrag, «sind von größter Seltenheit, besonders wenn, wie hier, die originale handgeschmiedete Kette mit Befestigung und 8 Gliedern vermutlich vollständig erhalten sind.» Dieses Repertorium wurde 1511 in Basel gedruckt, 13 850 Euro soll der zeitgenössische Schweinslederband einspielen.

62. Antiquariatsmesse Stuttgart an neuem Ort

62. Antiquariatsmesse Stuttgart

23. Januar 2024 – 11 Uhr bis 19:30 Uhr

24. Januar 2024 – 11 Uhr bis 18 Uhr

25. Januar 2024 – 11 Uhr bis 17 Uhr

neuer Ort: Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, Schiller-Saal

Berliner Platz 1–3, 70174 Stuttgart

Neustart: Ein frisch formiertes Team des Verbandes Deutscher Antiquare e. V. hat einen Neustart gewagt. Unter der Leitung des Messeausschusses – bestehend aus Bálazs Jádi, Dr. Karl Klittich, Roger Sonnewald, Hans Lindner, Norbert Knöll und Thomas Haufe – wurde die Antiquariatsmesse neu gedacht und verbindet jetzt stärker Altes mit Modernem und Zeitgenössischen.

Mit mehr als 70 Antiquariaten aus 11 Ländern (u.a. USA, UK, FR, I, A, CH), darunter zahlreiche internationale Experten, verspricht die Messe ein breiteres und hochkarätigeres Spektrum an Raritäten als je zuvor.

Die Messe bietet ein vielfältiges Rahmenprogramm, außerdem lädt der neue Bereich Young Collectors Zone & Design & Buchästhetik Sammler:innen der jüngeren Generation ein, sich auszutauschen, zu lernen und die bibliophile Leidenschaft mit anderen zu teilen. Unter dem Motto Women & Bookcraft sind erstmals auch Themen wie Buchgestaltung, Illustration und die Rolle von Frauen in der Buchkultur stärker präsent.

Angeboten werden zudem Führungen durch die Antiquariatsmesse (Dauer: ca. 15 bis 30 Min., max. 15 Personen). Treffpunkt: die Cafeteria im Schiller-Foyer.

Mehr Informationen:

Stuttgarter_Antiquariatsmesse_2026

Abbildung:

Messeimpression. Foto: Stuttgarter Antiquariatsmesse 2025

Bibliophile Neujahrsgrüße 2026

[ … gesetzt aus der Koch-Antiqua von Rudolf Koch (1876–1934), als Bleisatzschrift mit geradestehenden und kursiven Schnitten 1922 bei Gebr. Klingspor in Offenbach am Main erschienen ]

In eigener Sache: die GdB auf Instagram

Einladung zu einer Entdeckungsreise!

Seit dem 1. November ist die Gesellschaft der Bibliophilen auf Instagram aktiv, künftig an allen 365 Tagen des Jahres. Die Beiträge folgen dabei dem Muster eines Abreißkalenders rund um das Thema Buch. Jedem Wochentag ist eine Kategorie zugeordnet. Wissenswertes und auch Überraschendes finden sich zu den Stichwörtern Buchzitat, Buchevent, Buchpersönlichkeit, Buchrekord, WörterBuch, Imprimatur und Überallbuch, und zwar hier:

GdB_Instagram

Größter Dank geht an Herrn Prof. Dr. Dr. Alexander Moutchnik, Schriftführer im Vorstand der GdB, und seine Studentinnen an der Hochschule RheinMain Wiesbaden für die Initiative und die Konzeption des Social-Media-Auftritts. Die Umsetzung übernahm die Agentur Mediengewerk aus Wiesbaden (mediengewerk).

Viel Freude beim Lesen und Entdecken! Und: weitersagen …

(siw)

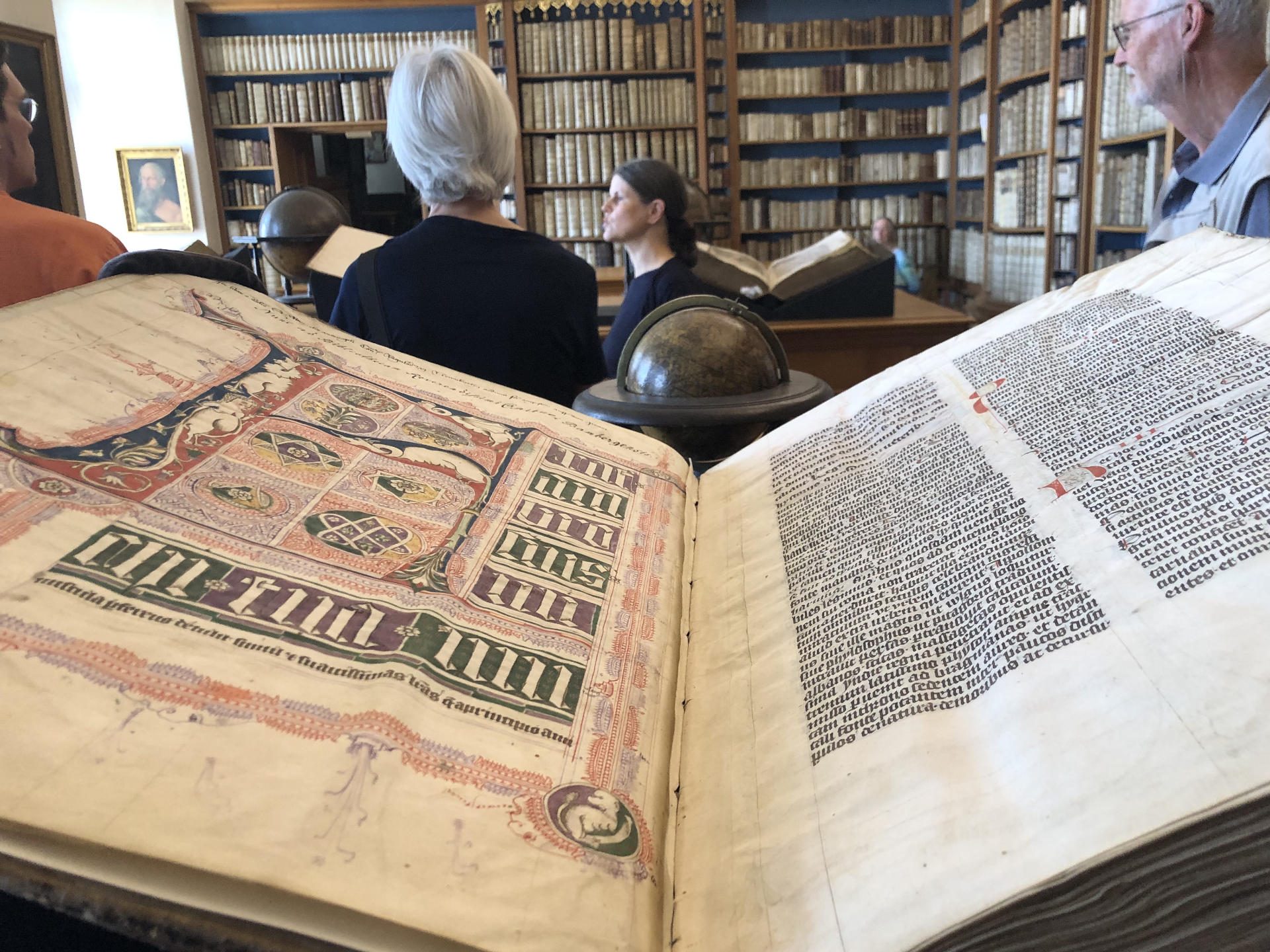

Staatsbibliothek zu Berlin: Jüdische Buchkunst im rituellen Kontext

bis 25. Januar 2026

Materialisierte Heiligkeit

Jüdische Buchkunst im rituellen Kontext

Stabi Kulturwerk, Staatsbibliothek zu Berlin

Unter den Linden 8, 10117 Berlin

Heilige Bücher sind das Herzstück der jüdischen Schriftkultur, die sich seit ihren Anfängen im antiken Israel bis in die Gegenwart in beeindruckender Vielfalt und ästhetischer Ausdruckskraft entfaltet hat. Abschriften der Hebräischen Bibel, liturgische Schriftrollen und Gebetsbücher für die Feiertage strukturieren den Rhythmus von Lehre, Gebet und religiösem Ritus in der Synagoge – und schaffen so einen Raum kultureller Identität jenseits des Alltäglichen.

Die Ausstellung präsentiert ausgewählte hebräische Handschriften aus der bedeutenden Hebraica-Sammlung der Staatsbibliothek zu Berlin und eröffnet faszinierende Einblicke in die jüdische Buchkunst und ihren kulturellen Kontext. An herausragenden Stücken der berühmten Erfurter Sammlung lassen sich etwa die kunstvolle hebräische Mikrographie, Spuren christlicher Hebraistik sowie die rituelle Herstellung von Torarollen studieren – darunter die größte hebräische Bibel des Mittelalters, zwei außergewöhnlich gut erhaltene aschkenasische Torarollen und ein großformatiges Gebetsbuch aus dem 14. Jahrhundert.

Veranstaltungen:

Di, 25. November 2025, 19 Uhr

Die Coplas Sefardies von Alberto Hemsi

Moderiertes Konzert mit Assaf Levitin (Gesang) und Na’aman Wagner (Klavier)

Weitere Infos und Anmeldung hier.

Di, 13. Januar 2026, 18 Uhr

Die Restaurierung der Erfurter Bibel

Vortrag von Restauratorinnen Ira Glasa und Christine Theuerkauf-Rietz

Weitere Infos und Anmeldung hier.

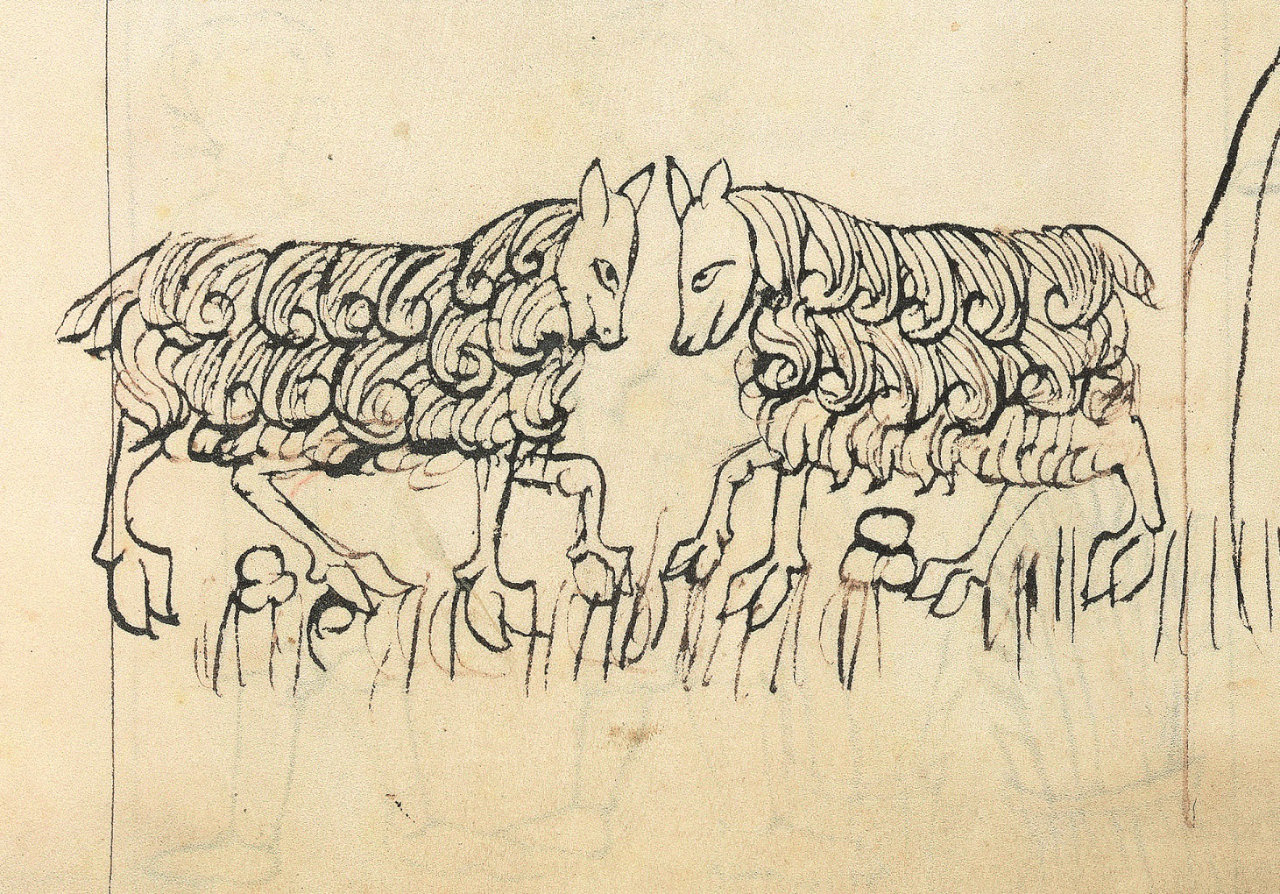

Bild: Detail aus einem mittelalterlichen jüdischen Gebetbuch (Staatsbibliothek zu Berlin, Orientabteilung, Ms. or. fol. 388, f. 148r), © Stabi Berlin

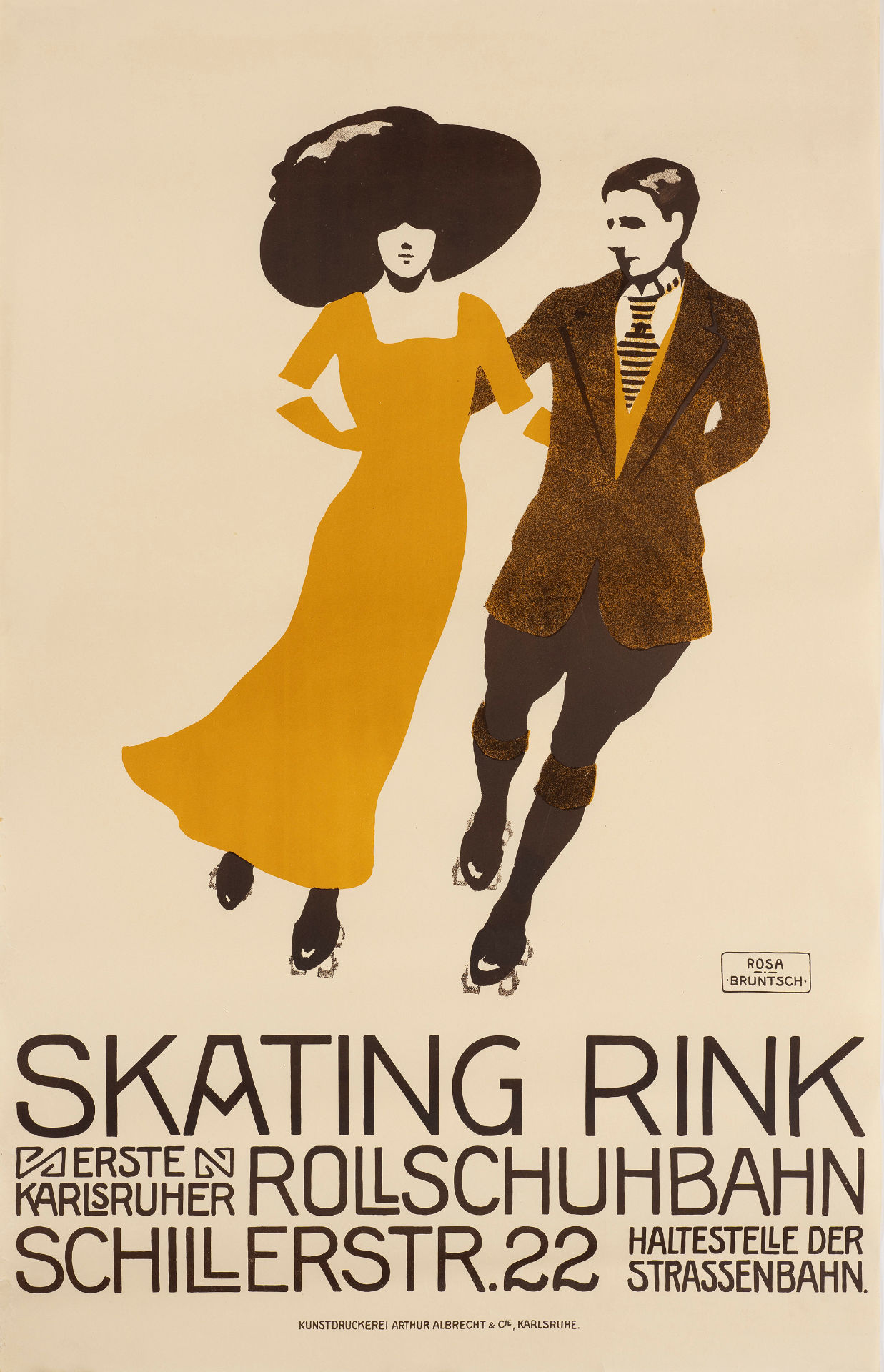

JMB: Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne

bis 23. November 2025

Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne

Jüdisches Museum Berlin

Libeskind-Bau 1. OG, Lindenstraße 9–14, 10969 Berlin

Erstmals präsentiert eine Ausstellung Biografien und Werke heute vergessener jüdischer Designerinnen. Das JMB hebt ihre künstlerischen und unternehmerischen Leistungen sowie ihre Positionen innerhalb der Emanzipations- und Modernisierungsprozesse der deutschen Gesellschaft im frühen 20. Jahrhundert vor – als Frauen, Jüdinnen und Künstlerinnen.

Mit rund 400 Exponaten von mehr als 60 Gestalterinnen vereint die Präsentation Pionierinnen, die sich trotz gesellschaftlicher Marginalisierung herausragende Positionen erkämpften, bis das nationalsozialistische Regime ihre Karrieren und Leben zerstörte. Einigen gelang die Flucht und ein Neubeginn im Ausland.

Zu den künstlerischen Disziplinen gehören neben Keramik, Modedesign, Goldschmiede- und Textilkunst auch Gebrauchsgrafik (Reklame, Exlibris), Buchgestaltung und Illustration; genannt seien hier nur Elisabeth Friedländer, Elli Hirsch, Franziska Schlopsnies, Käte Wolff und Tom Seidmann-Freud.

Ein Ateliergespräch am Mittwoch, den 5. November 2025, 18.30 Uhr, stellt das Leben und Schaffen der Grafikerin Franziska Baruch, der Weberin Trude Guermonprez und der Keramikerin Marguerite Friedlaender-Wildenhain in den Mittelpunkt. Veranstaltungsort:

W. M. Blumenthal Akademie, Klaus Mangold Auditorium

Fromet-und-Moses-Mendelssohn-Platz 1, 10969 Berlin (gegenüber dem Museum)

Katalog zur Ausstellung: Widerstände. Jüdische Designerinnen der Moderne. Hrsg. v. Michal S. Friedlander, Stiftung Jüdisches Museum Berlin. München: Hirmer 2025. 320 S., 250 Abb. in Farbe, Klappenbroschur, 21×26 cm.

Abb.: Tom Seidmann-Freud, Illustration für Die Fischreise, Tusche und Aquarellfarben auf Pergamentpapier, Berlin 1923. © The Collection of Tom’s Grandchildren

DBSM Leipzig: Forget it?!

bis 22. März 2026

Forget it?!

Zukünfte und Geschichten der Wissensspeicherung

Deutsches Buch- und Schriftmuseum

Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig

In Kooperation mit dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig

Eine der größten menschlichen Errungenschaften ist die Speicherung von Wissen. Ohne sie wären kultureller und technischer Fortschritt undenkbar. Die neue Ausstellung Forget it?! Zukünfte und Geschichten der Wissensspeicherung im DBSM wagt eine «erinnerungskulturelle Zeitreise» und blickt zugleich in die Zukunft der Wissensspeicherung und deren wissenschaftliche Grundlagen.

Sie erzählt nicht nur von Hungersteinen, die im Mittelalter vor Dürrephasen warnten, und von den klassischen Archiven unseres Wissens, sie beleuchtet auch die existenziellen Fragen der Atomsemiotik, betrachtet Bioarchive, Asservatenkammern und Zeitkapseln sowie die ersten Versuche, Wissen etwa auf DNA zu speichern. – In einer Zeit, in der immer mehr digitale Daten in Millisekunden übertragen werden, stellt sich die Frage nach der Speicherung von Informationen so dringend wie nie zuvor: Was werden wir in hundert Jahren noch über uns wissen?

Zum Ausstellungsstart findet am Samstag, 8. November 2025, 10 bis 16 Uhr mit dem Tag des Vergessens – und der Erinnerung ein Mini-Festival statt. In Kooperation mit der Universität Leipzig, der Stadt Leipzig, den Wissensspuren e.V. sowie zahlreichen Partnern aus Wissenschaft, Kultur und Stadtgesellschaft stehen Workshops, Führungen, Vorträge und Spaziergänge auf dem Programm. Es geht um die Frage, wie wir erinnern wollen und was wir loslassen müssen, damit Neues entstehen kann.

Siehe auch: DBSM_Forget_it

Bild: 2014 lässt die Künstlerin Katie Paterson einen Wald pflanzen, um ihn 100 Jahre lang wachsen zu lassen. Aus seinem Holz entstehen anschließend Bücher, die im Laufe dieser hundert Jahre geschrieben werden. Die unveröffentlichten Manuskripte werden bis dahin in einer speziellen Bibliothek in Oslo verwahrt werden: der Future Library. Jedes Buch ist eine Zeitkapsel mit dem Auftrag, der Zukunft etwas über eine vergangene Gegenwart mitzuteilen. Foto: futurelibrary

Buch Wien 25

Buch Wien 25. Messe und Festival

12. bis 16. November 2025

Wiener Messegelände

Eröffnung am Mittwoch, 12. November, 17 Uhr

Buchmesse, Wissensfestival und Meinungsmarktplatz – mit diesen Schlagwörter wirbt die Buch Wien. Neu dieses Jahr: Die Bereiche Kinder- und Jugendliteratur sowie «Young Adult» ziehen in die neu erschlossene Halle C und bekommen erstmals einen eigenen Bereich für Bildungsmedien.

Die Eröffnungsrede der Buch Wien 25 hält Shila Behjat: «Das weibliche Gesicht des Wandel».

Die Bücherschätze der Antiquare von Inkunabeln bis zu zeitgenössischer Literatur finden Sie am Stand Nr. C01 (Verband der Antiquare).

Das Programm zum Download:

BW25-PH-WEB_3

Buch Wien 2024. Foto: © Bernhard Widmoser

Vormerken: Die Mainzer Buchwissenschaft präsentiert ihren Kalender für 2026/2027

6. November 2026

ab 17 Uhr

Druckladen, Gutenberg-Museum MOVED

Reichsklarastraße 1, 55116 Mainz

«Das kommt dabei heraus», wenn Studierende sich seit 2003 alle Jahre wieder zusammentun, um einen «Kalender über den Sinn des Lebens & alles zu machen»: also zwölf plus fünf typografisch gestaltete Blätter mit viel Hinter- und Tiefsinn …

Zur Ausstellungseröffnung sprechen Dr. Ulf Sölter, Direktor des Gutenberg-Museums Mainz, und Prof. Dr. Gerhard Lauer, Leiter der Abteilung Buchwissenschaft Johannes Gutenberg-Universität. Musik und Getränke gibt es ebenfalls.

Bild:

Vorab-Blättern auf der Frankfurter Buchmesse. Foto: Markus Kohz

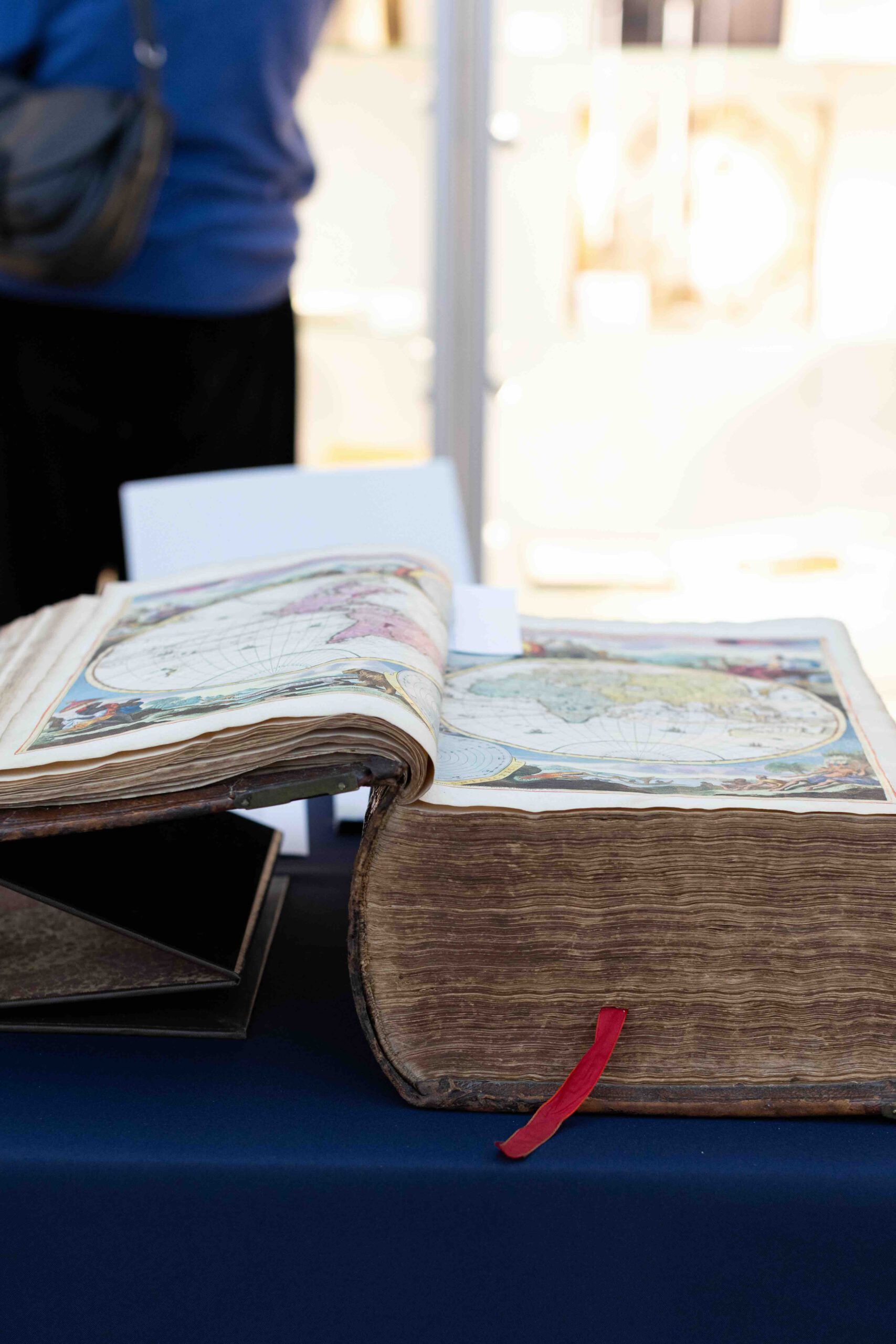

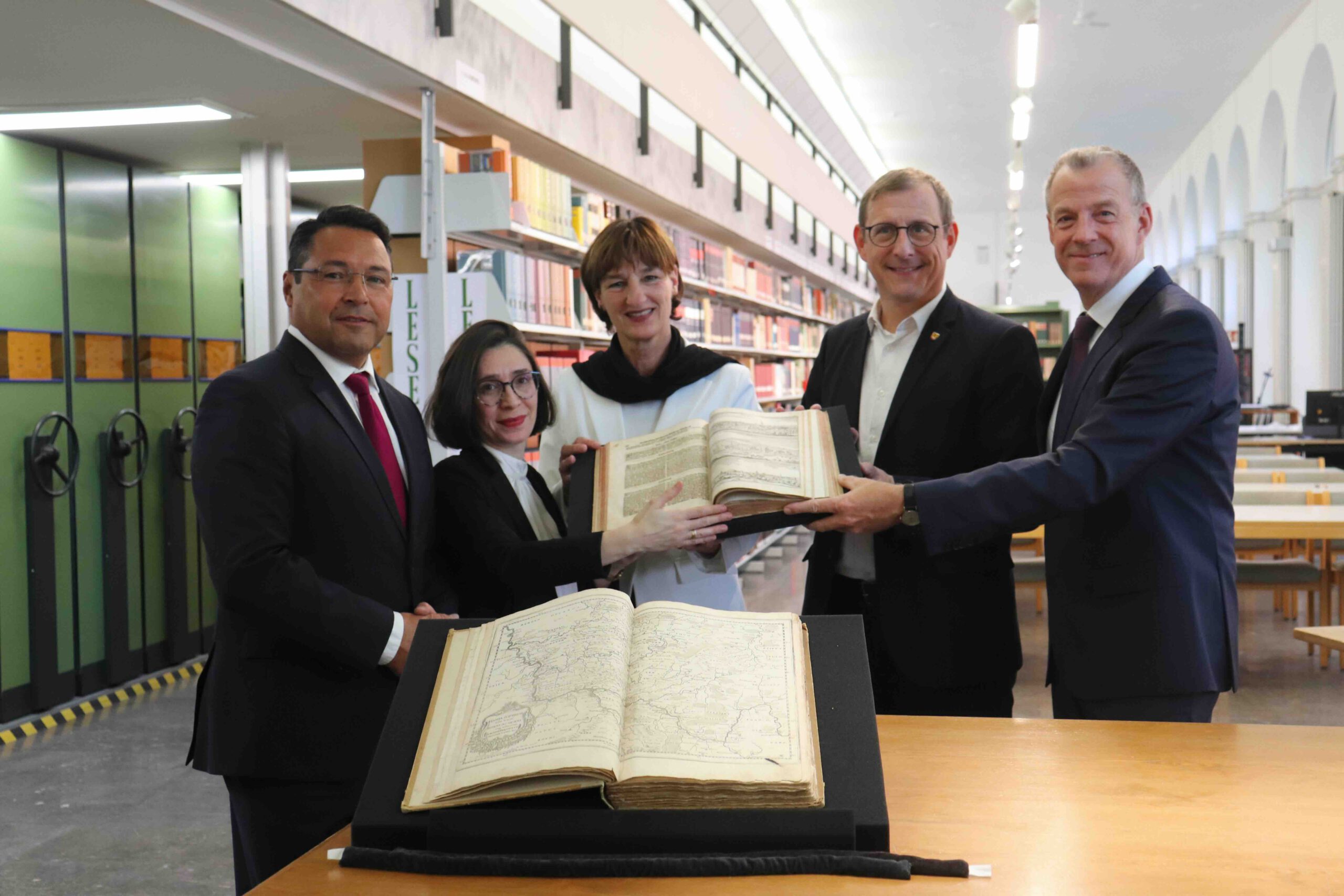

Zwei Druckwerke von Matthäus Merian d. Ä. fürs Gutenberg-Museum

Das Gutenberg-Museum hat zwei bedeutende Druckwerke von Matthäus Merian d. Ä. (1593–1650) als Dauerleihgabe erhalten, die das außergewöhnliche künstlerische Erbe des Kupferstechers und Verlegers widerspiegeln.

Es handelt sich dabei um die beiden Bände Topographia Palatinatus Rheni (Erstausgabe 1645) und Topographia Hassiae (zweite Auflage von 1655). Die Drucke wurden vermutlich 1661 von den Nachfahren Merians dem Gymnasium zu St. Katharinen Oppenheim geschenkt, als dies Schule ihr 100-jähriges Jubiläum feierte. Merian war nach Stationen in zahlreichen europäischen Städten zeitweise auch in Oppenheim, wo er beim Verleger Johann Theodor de Bry arbeitete und im Jahr 1617 dessen Tochter Maria Magdalena heiratete. 1650 starb Matthäus Merian, seine Nachkommen führten das Erbe weiter fort.

«Das Gutenberg-Museum besitzt einige Drucke von Merian. Anhand dieser besonderen Publikationen bekommt unsere Sammlung eine einzigartige Ergänzung. […] Merians Drucke haben den Anspruch, das Wissen über ausführliche Texte und Stadtansichten zu erweitern», so Museumsdirektor Dr. Ulf Sölter.

Das Gutenberg-Museum freut sich sowohl über die exklusive Provenienz als auch über die Möglichkeit, die Bände wissenschaftlich unter die Lupe zu nehmen und in künftige Projekte einzubeziehen. Sie werden unter vorgegebenen konservatorischen Bedingungen im Depot aufbewahrt.

Bild:

Feierliche Übergabe der zwei Bände in der Gutenberg-Bibliothek des Gutenberg-Museums, von links: Dr. Hendrik Förster (Schulleiter), Dr. Nino Nanobashvili (Kuratorin Gutenberg-Museum), Marianne Grosse (Bau – und Kulturdezernentin Stadt Mainz), Thomas Barth (Landrat), Dr. Ulf Sölter (Direktor Gutenberg-Museum).

Landesbibliothek Oldenburg: Rekonstruktion des als verschollen geltenden Werkes «Im Zeichen der Spinne» von Mopsa Sternheim

Eine literarische Sensation – Mopsa Sternheims (1905–1954) einziger Roman Im Zeichen der Spinne ist 71 Jahre nach ihrem Tod erschienen.

In einem altem Koffer mit der Adressierung «Madame D. de Ripper, 178 Bd. Hausmann, Paris 8e» (Sternheims Ehename und ihre letzte Wohnadresse in Paris) mit Briefen und hunderten von unsortierten Blättern offenbarte sich im Sommer 2023 das Manuskript des einzigen Romans von Mopsa Sternheim. Der Koffer aus dem Nachlass des in Oldenburg geborenen Kunsthistorikers Gert Schiff (1926–1990) war 2015 von der Gründerin der Stiftung Dr. Gert Schiff, Elfriede Loheyde, als Dauerleihgabe in die Landesbibliothek Oldenburg gegeben worden.

Für die Rekonstruktion des als verschollen geltenden Werkes werteten die Herausgeber Dr. Rudolf Fietz und Gisela Niemöller seit 2023 hunderte unsortierter Manuskriptblätter mit zahllosen Textvarianten aus.

Im April 2024 fanden Dr. Mona Halfmann und Dr. Christoph Halfmann (Oldenburg) fehlende Bausteine des Romans im Nachlass ihres Vaters bzw. Schwiegervaters Helmuth Steenken und stellten sie für das Editionsprojekt zur Verfügung. Diese Dokumente hat die Landesbibliothek Oldenburg nun von ihnen als Dauerleihgabe erhalten.

Die kommentierte Lesefassung des Romans Im Zeichen der Spinne ist mit einem Nachwort der Herausgeber im Göttinger Wallstein Verlag erschienen und ab Mitte November 2025 wieder lieferbar.

Bild:

Dokumente aus dem Nachlass von Helmuth Steenken halfen bei der Rekonstruktion des Romans Im Zeichen der Spinne. Im Bild (v. l.): Bibliotheksdirektorin Corinna Roeder, Dr. Christoph Halfmann, Dr. Mona Halfmann, Dr. Rudolf Fietz. Foto: Annika Östreicher, LBO.

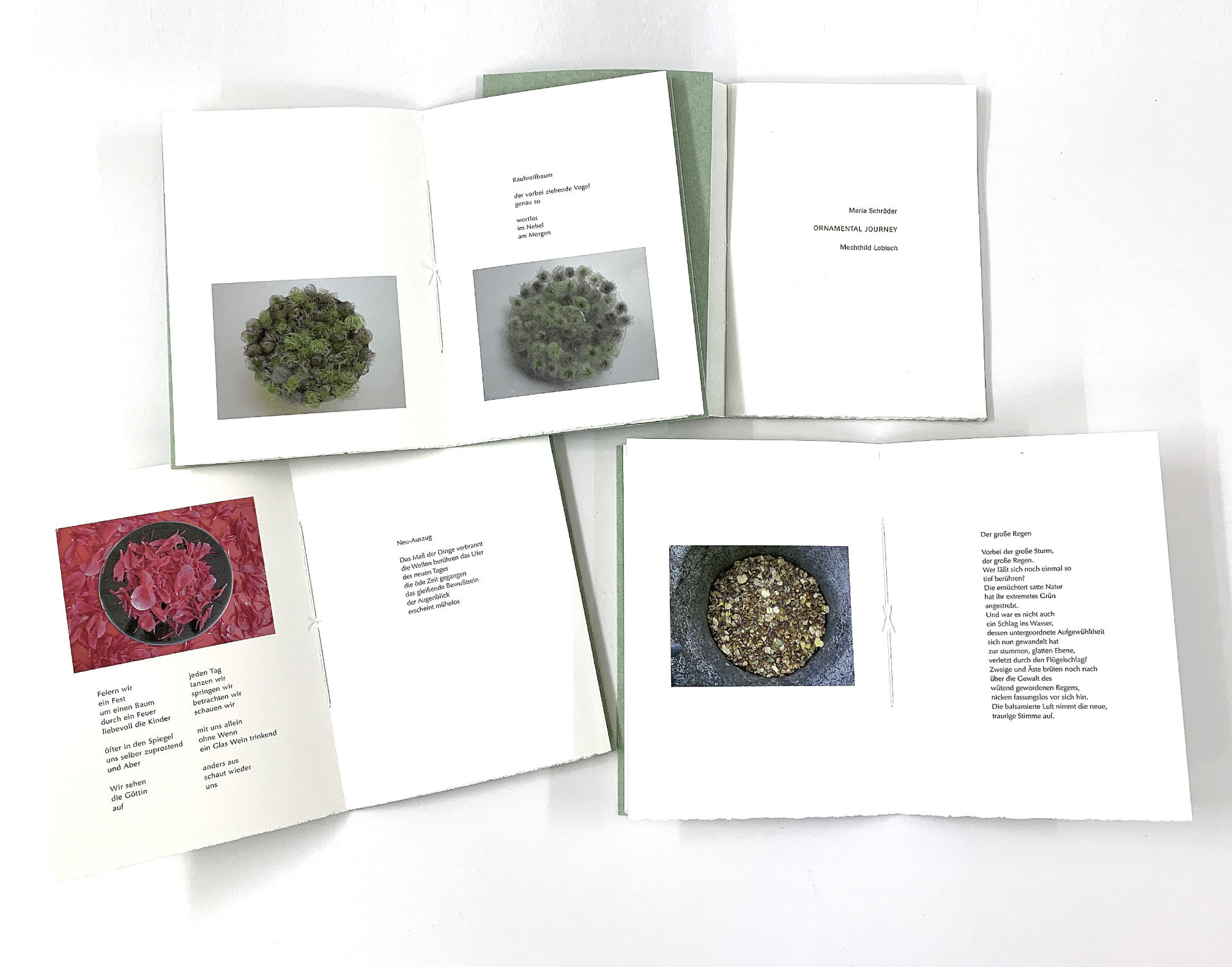

Einbandkunst: Prof. Mechthild Lobisch verstorben

Woher ihre Inspiration komme, wisse sie nicht, sagt Mechthild Lobisch in dem kleinen Film, der anlässlich der Verleihung des Oberbayerischen Kulturpreises 2013 gedreht worden ist (mlobisch_film2013). Bucheinband, Grafik und Zeichnung, dies sei einfach ihre «Art, sich im Leben zu artikulieren».

Als Viel- und Gerneleserin trete sie in einen Dialog mit der Literatur. Das Ergebnis ist aber nie Geschichten erzählende Illustration, sondern konkrete Kunst: Mit Form und Farbe neue Ordnungen zu erfinden, war das Ziel der Einbandkünstlerin Mechthild Lobisch. Sie suchte weder nach ausgefallenen Materialien noch nach technischem Raffinement: «Es geht allein um die formale Qualität, um das Buch als geistige Präsenz in plastischer Körperhaftigkeit.»

Dass das so tief in unserer Kultur verankerte Medium Buch verschwinden könnte, war für sie unvorstellbar; wohl aber sah sie, dass das handwerkliche Können verschwindet. Umso mehr freute sie sich darüber, dass einige ihrer Studentinnen sowohl mit handwerklicher wie auch künstlerischer Qualität zu überzeugen wissen. Gelehrt hat Mechthild Lobisch an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, wo sie von 1995 bis zu ihrem Ausscheiden 2006 im Fachbereich Kunst die Studienrichtung Konzeptkunst Buch lehrte – einzigartig in Deutschland – und 1997 das Otto-Dorfner-Institut gründete und leitete. Für das Institut gab sie 1999 den Katalog zur gleichnamigen Ausstellung Zwischen van de Velde und Bauhaus – Otto Dorfner und ein wichtiges Kapitel der Einbandkunst heraus, die in Kirchheim unter Teck, Weimar und Mariémont in Belgien gezeigt wurde. – Bevor sie dem Ruf an die «Burg» folgte, hatte sie schon an der Akademie für Gestaltung und Design der Handwerkskammer München/Obb. unterrichtet.

Geboren 1940 in Hirschberg (Schlesien), machte Mechthild Lobisch zunächst eine Buchbinderlehre. Zu den weiteren Stationen gehören unter anderem der dreijährige Aufenthalt in Paris, wo sie französische Sprache, Literatur und Kunstgeschichte an der Sorbonne studierte sowie Einbandentwurf, Einbandgeschichte und Dekorationsvergolden an der Ecole Estienne; danach Studium an der Folkwangschule für Gestaltung als Meisterschülerin, seit 1978 freischaffende bildende Künstlerin.

«Das künstlerische Wollen findet immer seinen Weg», davon war Mechthild Lobisch überzeugt. Am 30. September 2025 ist sie nun im Alter von 84 Jahren gestorben.

Foto: Thomas Schuster

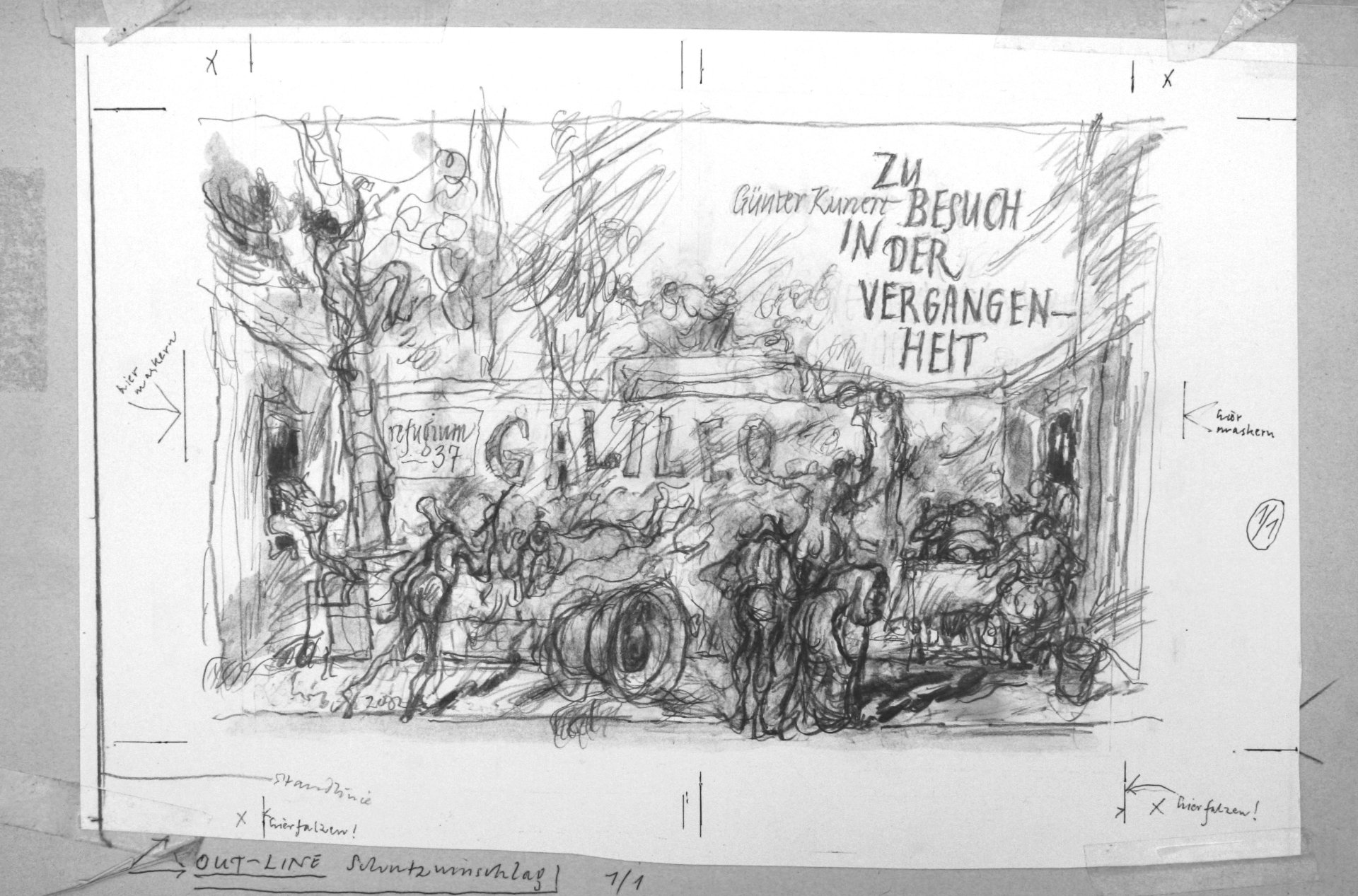

FBM 2025 Nachlese – «Ich drucke!»

Ein weiteres Buch wurde am Buchmesse-Stand der Gutenberg Stiftung, der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft zu Mainz und des Gutenberg-Museums präsentiert:

Ich drucke! Signet, Marke und Druckerzeichen seit dem Zeitalter Gutenbergs. Herausgegeben von Hui Luan Tran und Nino Nanobashvili. Gebunden, 192 Seiten, Berlin: Deutscher Kunstverlag 2025. 48 €.

Der Band erscheint zur Ausstellung, die am 27. November 2025 im Gutenberg-Museum eröffnet wird. Anlässlich des 625-jährigen Geburtstages von Gutenberg widmet das Museum der Bildgattung der Druckerzeichen dann erstmals eine Ausstellung. Der Begleitband eröffnet mit Texten zu den Prozessen in der Druckwerkstatt und mit konkreten Fallbeispielen einen Zugang zur Welt der Drucker:innen und Verleger:innen von den Anfängen des Buchdrucks bis heute. Bemerkenswert schön ist auch die Gestaltung des Bandes.

Erschienen schon vor Ausstellungsbeginn und exklusiv auf der Buchmesse vorgestellt, ist der Band jetzt erst wieder ab dem 27. November erhältlich. Infos zur Ausstellung hier: GM_Ausstellung_Druckerzeichen

Vorbestellungen sind möglich unter:

Buch_Druckerzeichen

Auch dieses Buch wird ausführlich vorgestellt werden, online sowie in der Wandelhalle 2026-1.

Freuen sich über das fertige Buch, von links: Nicole Schwarz (De Gruyter), Andreas Koch (Gestaltung, Satz und Layout), Hui Luan Tran (Johannes Gutenberg-Universität, Mitherausgeberin), Katja Richter (Deutscher Kunstverlag, Leiterin des Verlags und Autorin), Imke Wartenberg (Deutscher Kunstverlag, Projektleitung), Nino Nanobashvili (Kuratorin Gutenberg-Museum, Mitherausgeberin). Foto: Markus Kohz

FBM 2025 Nachlese – Buchdruck in Europa und Asien

«Gemeinsam für Gutenberg» – so lautet das Motto der Gutenberg Stiftung, die zusammen mit der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft zu Mainz und dem Gutenberg-Museum einen großen Stand auf der Frankfurter Buchmesse hatte und hier viel Publikum anlockte. Am Buchmessen-Mittwoch gab es sogar zwei Buchpremieren, zum einen wurde präsentiert:

Cornelia Schneider und Volker Benad-Wagenhoff: Type. Buchdruck in Europa und Asien. Herausgegeben von der Gutenberg Stiftung und der Internationalen Gutenberg-Gesellschaft in Mainz e. V. Wiesbaden: Harrassowitz 2025. 190 Seiten. 38 €.

Im Herbst 2018 war im Gutenberg-Museum die Ausstellung Ohne Zweifel Gutenberg? zu sehen gewesen. Erstmals wurden hier die Besonderheiten der asiatischen und der europäischen Drucktradition gezeigt und erläutert. Die Unterschiede sind so gravierend wie spannend.

Dank des unermüdlichen Einsatzes von Zvjezdana Cordier, Geschäftsführerin der Stiftung, konnte das zur Ausstellung geplante Buch nun doch noch erscheinen. Dank geht vor allem auch an das Autorenteam, an Salzer Papier, Peyer Cover und das Memminger MedienCentrum, die die Produktion gesponsert haben, an den Gestalter Dan Reynolds, an viele weitere Förderer und nicht zuletzt an den Verlag Harrassowitz, der dieses wichtige Buch zu einem bezahlbaren Preis in sein Programm aufnahm.

Eine ausführliche Vorstellung wird online sowie in der Wandelhalle 2026-1 erscheinen

Frisch zur Frankfurter Buchmesse erschienen: Type. Buchdruck in Europa und Asien. Foto: Markus Kohz

Mainzer Büchermesse 2025

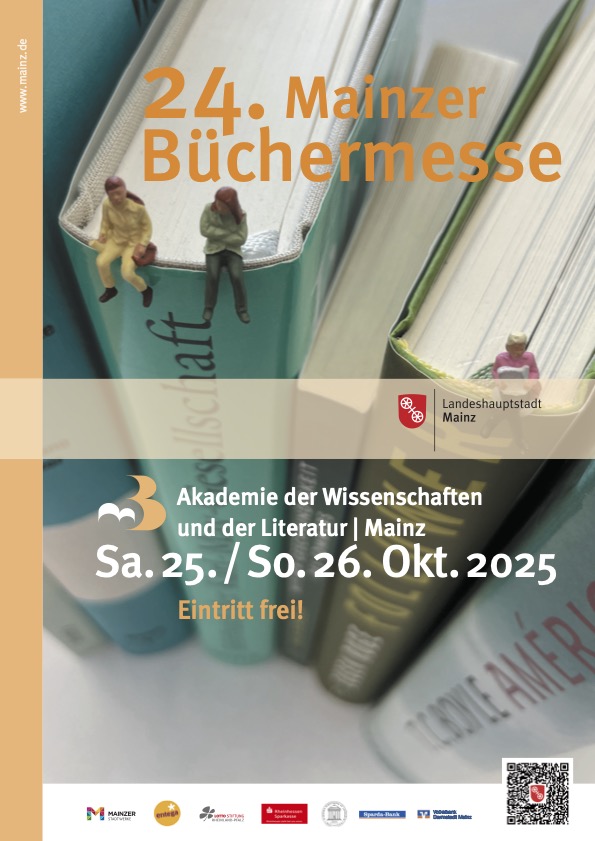

24. Mainzer Büchermesse

25. und 26. Oktober 2025

in der Akademie der Wissenschaften und der Literatur

Geschwister-Scholl-Straße 2, 55131 Mainz

Eintritt frei!

Leselust trifft auf Bücherliebe. Zwischen bewährten Klassikern und druckfrischen Geschichten präsentiert sich die regionale Buchszene aus Mainz und der Umgebung wieder von ihrer besten Seite: Die 24. Mainzer Büchermesse lädt ein, sich ein Wochenende lang auf eine inspirierende Reise durch die Welt der Worte zu begeben.

Digitaler Flyer zum Download:

Digitaler-Flyer-Mainzer-Bu-chermesse-2025

Das Plakat zur Büchermesse.

FBM 2025 Nachlese – Stiftung Buchkunst: Schönste Regionalbücher

Ein besonderes Schmankerl am Stand der Stiftung Buchkunst war die Live-Jurysitzung zu Deutschlands Schönstem Regionalbuch. Die fünfköpfige Jury – Dr. Matthias Grüb (8 grad verlag), Kristine Harthauer (SWR Kultur Audio), Ernst Georg Kühle (kühle und mozer / grafische entwerfer), Elena Ratkowitz (Umstädter Bücherkiste), Anja Wolsfeld (Offsetdruckerei Karl Grammlich) – diskutierte öffentlich über die insgesamt 15 nominierten Bücher und stimmte zum Schluss ab. Die Gewinner:

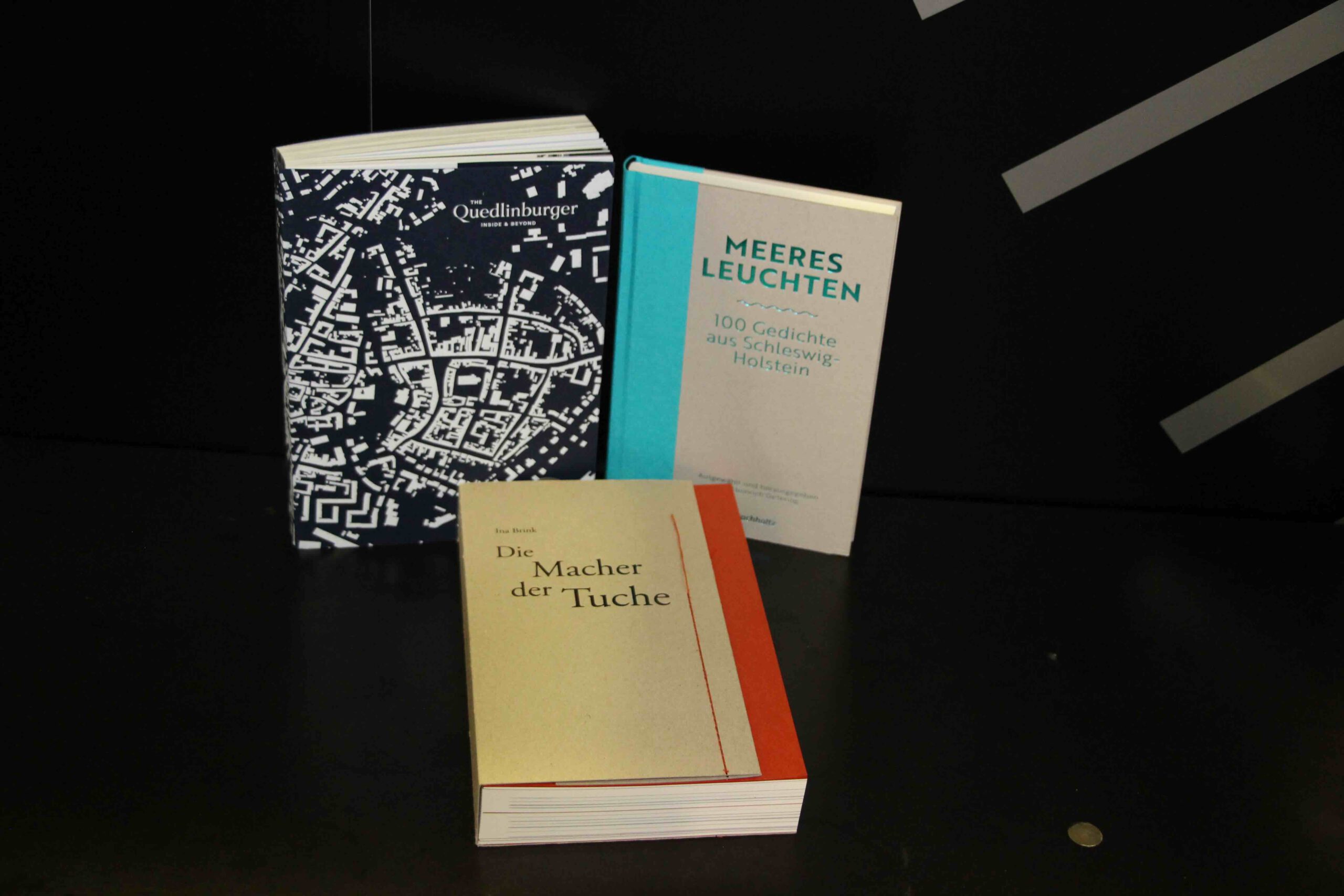

Kategorie Sachbuch/Ratgeber:

Die Macher der Tuche von Ina Brink, erschienen im Eigenverlag.

Aus der Begründung des Jurymitglieds Ernst Georg Kühle: «Die Macher der Tuche ist ein kongeniales Gesamtkunstwerk. Die multitalentierte Autorin ist zugleich Familienchronistin, Gestalterin, Setzerin, Herausgeberin und Verlegerin in Personalunion. Die sorgfältigst produzierte Publikation ist sowohl eine inhaltliche als auch grafische und haptische Delikatesse.»

Kategorie Touristische Entdeckung:

The Quedlinburger von Anna Fulton-Schwindack, Katharina Schwindack und Anselm Schwindack, erschienen bei The Quedlinburger.

Aus der Begründung des Jurymitglieds Kristine Harthauer: «Die Offenheit, mit der die Stadt präsentiert wird, zeigt bereits die elegante offene Bindung. Das Buch […] und zieht einen direkt in seinen Bann. Auch ist es trotz seiner kompakten Form überraschend leicht. […] Auf festem, hochwertigem Papier finden wir zahlreiche Fotografien, die mit ihrer warmen Farbigkeit und vielen Detailaufnahmen Intimität erzeugen. Auf gelben Seiten gedruckte Rezepte wie für den ‹Münzenberger Muskuchen› und ein leuchtend gelbes Lesezeichen, das gleichzeitig als Inhaltverzeichnis dient, runden die Gesamtkomposition ab.»

Kategorie Literatur/Belletristik:

Meeresleuchten von Heinrich Detering (Herausgeber), erschienen im Wachholtz Verlag.

Aus der Begründung des Jurymitglieds Anja Wolsfeld: «Meeresleuchten zeigt auf poetische Weise die Vielfalt Schleswig-Holsteins, von der stürmischen Nordsee hin zu verwunschenen Buchten an der Ostsee. Der Kontrast zwischen der glitzernden Wasseroberfläche im Sonnenschein und der rauen See wird durch die Einbandgestaltung selbst gekonnt umgesetzt – unbezogene raue Graupappe trifft auf eine Heißfolienprägung in blau metallic. Die ausgewogene Umsetzung setzt sich im Inhalt fort: viel Weißraum trifft auf moderne serifenlose Typografie für Titel und Autor:in eines jeden Gedichts, während die Verse und Strophen selbst in einer klassischen Serifenschrift gesetzt sind.»

Ziel des gemeinsam vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der Stiftung Buchkunst ausgelobten Wettbewerbs ist es, die Vielfalt regionaler Bücher ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken und Verlage darin zu bestärken, auch bei Regionaltiteln beste Qualität zu publizieren.

Die drei gekürten Regionalbücher. Foto © Ronja Ferkinghoff

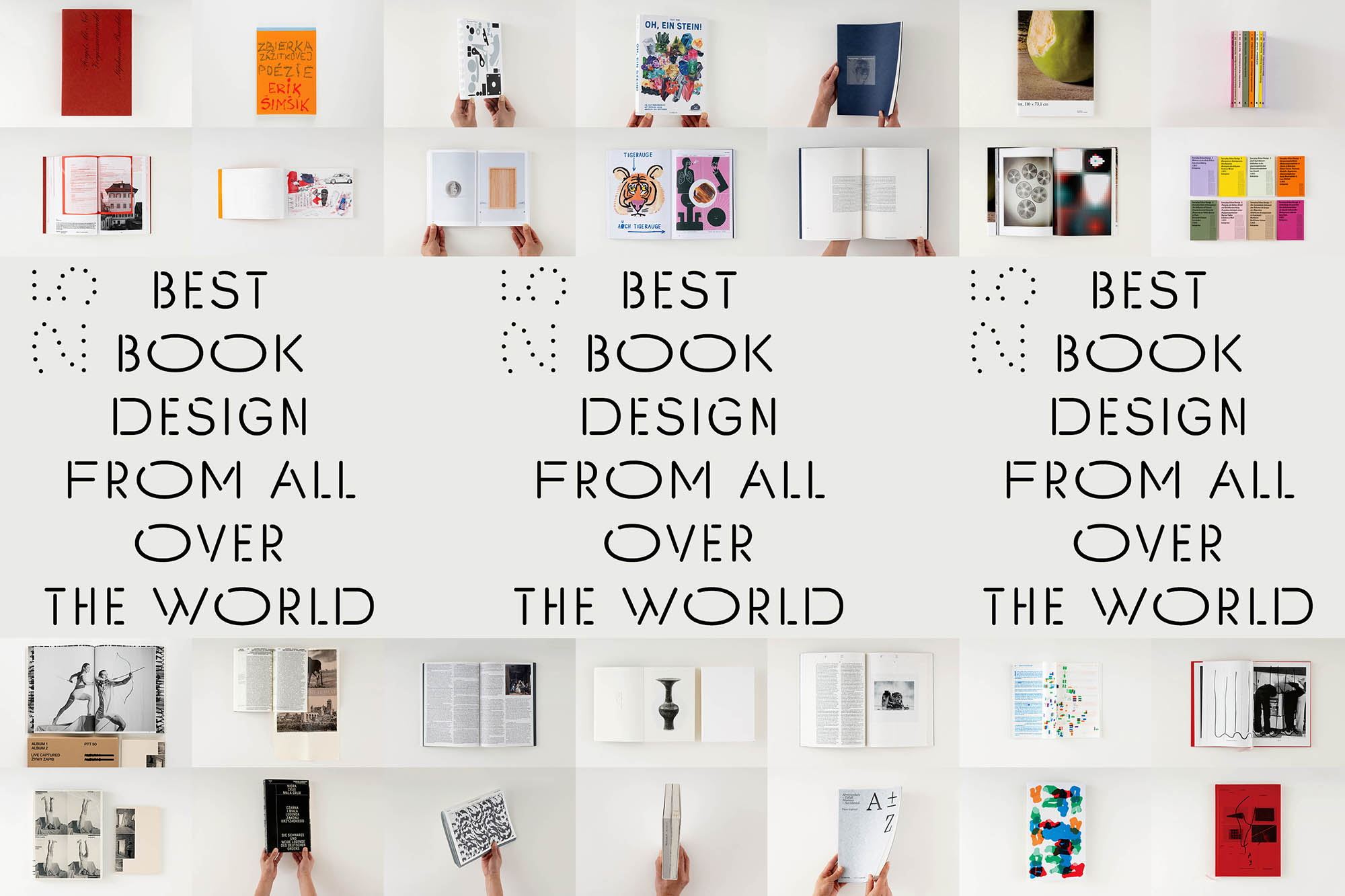

FBM 2025 Nachlese – Stiftung Buchkunst: Vom Bild zum Buch

Der Stand der Stiftung Buchkunst auf der Frankfurter Buchmesse ist Anlaufstation für alle, die sich für die vorbildliche, aktuelle Buchproduktion interessieren. Blättern kann man nicht nur in den als Schönste deutsche Bücher 2025 ausgezeichneten Titeln, sondern auch in den Büchern der Short- und der Longlist. Ebenso lockt ein Vergleich mit dem Wettbewerb Best Book Design all over the World.

Am Messe-Donnerstag gab es außerdem Vorträge und Gespräche, etwa zu den Themen World Design Capital Frankfurt RheinMain 2026: Was kann Design schon ausrichten? (der gleichnamige, zweisprachige Reader ist bei avedition, Stuttgart erschienen) und Salzer Papier & Stiftung Buchkunst: Schöne Bücher und deren Langlebigkeit.

Von den angekündigten zwei Illustratorinnen fehlte Katrin Stangl leider krankheitsbedingt. Aus dem Dialog wurde ein Solo für Sabine Kranz. Sie gab einen anschaulichen Einblick in die Entstehung ihres bei kunstanstifter erschienenen und von der Stiftung Buchkunst ausgezeichneten Kochbuchs Gemüsefreunde. Statt Hochglanz-Foodfotografie begleiten ihre herrlichen Illustrationen die fleischfreie Rezeptesammlung aus dem Freundeskreis; gedruckt sind sie auf schmeichelweiches Werkdruckpapier von der Gutenberg Beuys Feindruckerei in mineralölfreien Sonderfarben, also rasterfrei. Das ist etwas Besonderes! So sind nicht nur die Rezepte ein Genuss, sondern auch die Gestaltung des Buches, zu der auch ein Kapitalband und ein Lesebändchen gehören, beides violett wie eine Aubergine.

Von links: Birte Kreft (Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst), Maria Figura (Gutenberg Beuys) und Sabine Kranz, die Autorin und Illustratorin, mit Druckbogen. Foto: Carolin Bloeink

FBM 2025 Nachlese – Ehrengast Philippinen: «Pinupuno ang hangin ng hiwatig»

Die Philippen waren Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2025. Die Übersetzung des in der Überschrift zitierten Ehrengast-Mottos in Filipino lautet auf Deutsch «Fantasie beseelt die Luft».

Im Ehrengast-Pavillon war dieses Motto luftig-leicht und minimalistisch in Szene gesetzt: Der Designer Stanley Ruiz hat sieben «Inseln» entworfen, gebaut aus Bambus, Stahl und Textilien mit drachenähnlichen ‹Dächern› aus lichtdurchlässigen Membranen, belebt durch Bücher und Projektionen zeitgenössischer Künstler:innen. Sie präsentieren unter anderem das Werk des Freiheitskämpfers, Nationalhelden und Dichters José Rizal (1861–1896) sowie aktuelle Werke nationaler Schriftsteller:innen, nicht zuletzt die philippinische Geschichte, die geprägt ist durch 300 Jahre spanische Herrschaft und die ab 1898 fast 50 Jahre währende amerikanische Kolonialzeit. Am 4. Juli 1946 wurden die Philippinen zumindest formal in die Unabhängigkeit entlassen. Gewaltherrschaft, Korruption und politische Morde durch Diktatoren wie Ferdinand Marcos und Rodrigo Duterte sind bis heute Thema zeitgenössischer Literatur.

Gefeiert wurde demgegenüber die kulturelle Ausdruckskraft der philippinischen Literatur, die verwurzelt ist in mündlichen Überlieferungen und indigenen Traditionen und zugleich geprägt bleibt von Kolonialgeschichte und politischen Kämpfen. Auf den über 7641 Inseln der Philippinen leben gegenwärtig 109 Millionen Menschen, die 135 ethnolinguistischen Gruppen angehören und 183 Sprachen sprechen und jede «trägt ihre eigene Weltanschauung und Klangfarbe in sich».

Rund 30 deutschsprachige Verlage haben im Rahmen des Ehrengastprogramms inzwischen philippinische Literatur in Übersetzung und Bücher über die Philippinen herausgebracht. Herausgegriffen seien nur Killing Time in a Warm Place und Last Call Manila von Jose Dalisay, Überreste von Daryll Delgado, Gagamba der Spinnenmann und PO-ON: Die Quelle oder wie alles begann von F. Sionil José, Die Kollaborateure von Katrina Tuvera und die viel diskutierte, bedrückende Reportage Some People Need Killing. Eine Geschichte der Morde in meinem Land von Patricia Evagelista.

Hier eine Übersicht zum Download: 2025_Neuerscheinungen Philippinen

Orte für Lektüre, Reflexion und Austausch. Foto: Silvia Werfel

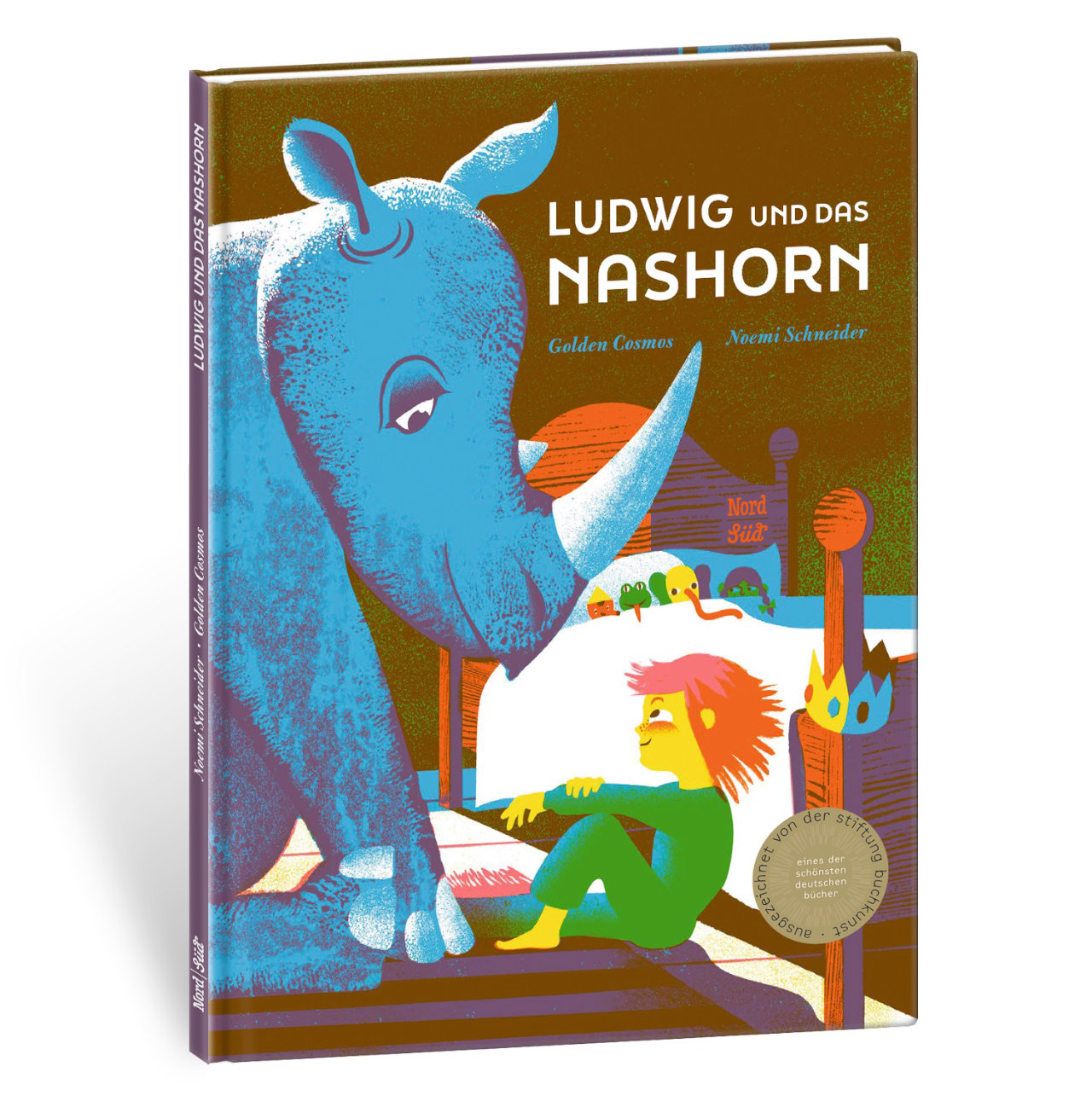

Serafina Nachwuchspreis für Illustration 2025 an Hannah Brückner

Die Künstlerin Hannah Brückner wurde für ihr 2025 bei NordSüd, Zürich, erschienenes Bilderbuch Kolossale Katastrophe mit dem Serafina Nachwuchspreis für Illustration ausgezeichnet. Die Preisverleihung fand im Rahmen der Frankfurter Buchmesse am Stand der Gutenberg Stiftung statt.

Neben Hannah Brückner waren Paulina Rauh mit OH NEIN! (kunstanstifter 2025), Rebekka Stelbrink mit Stille Post (Bohem Press 2025), Magali Franov mit Zuhause auf der Klippe (Edition Nilpferd 2025) und Ca Rose mit Und jetzt sei fröhlich, Knochenmann! (kunstanstifter 2024) mit ihren Büchern nominiert.

Der Preis wird von der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur 2025 ausgelobt, in Kooperation mit der Frankfurter Buchmesse und dem Börsenblatt und gestiftet von der Mediengruppe Pressedruck. Die Giraffenfigur ist ein Entwurf der Aschaffenburger Künstlerin Luise Terletzki-Scherf für die Porzellan Manufaktur Nymphenburg.

Die Serafina-Preisträgerin Hannah Brückner. Foto: Anja Schnell, Team Momentesammler

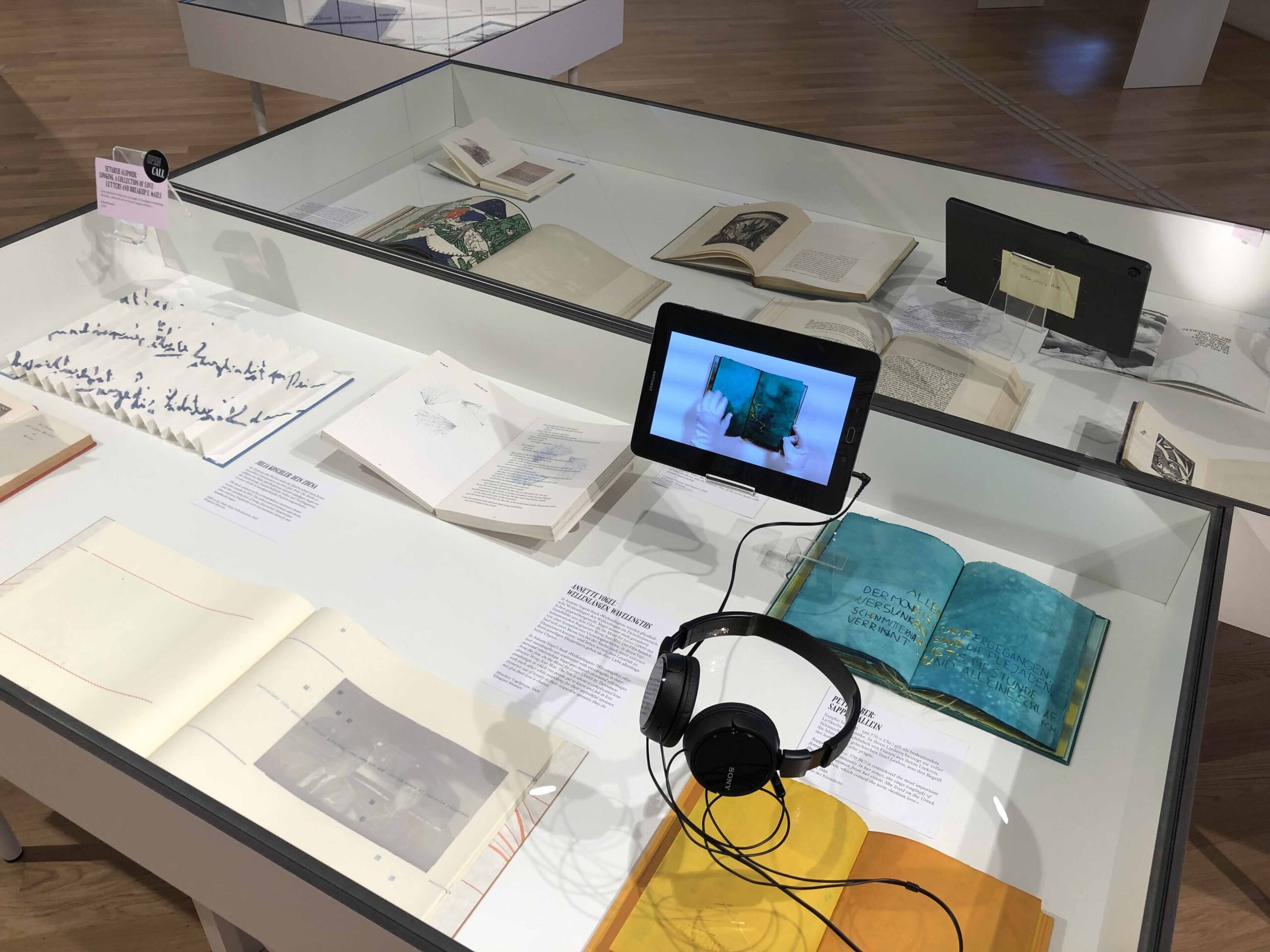

Klingspor Museum: Love Stories zum Dritten …

bis 16. November 2025

Love Stories.

Der Anfang, das Ende und alles dazwischen

Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach

Trauer, Verlust, Schmerz, Gewalt – auch das sind Facetten der Liebe. Ihnen widmet sich das Klingspor Museum mit Künstlerbuchunikaten, Installationen und historischen Buchausgaben aus dem eigenen Bestand. Darunter sind bibliophile Kostbarkeiten mit Illustrationen von Oskar Kokoschka, Hugo Steiner-Prag, Max Liebermann und Frans Masereels Geschichte ohne Worte; ihnen gegenüber etwa Petra Obers Sappho. Allein, eine Leihgabe der Künstlerin. Erinnerungen an Verstorbene wecken die nach Porzellanbildern auf einem Friedhof gefertigten und von der Decke hängenden Objekte in Sára Richters Potpourri und Sandra Heinz hat Fragmente von Liebesbriefen ihrer Eltern zwischen Gazelagen verklebt und eingenäht, als großes Wandbild, das verhüllt und zugleich schützt.

Ebenfalls zu sehen: der Film The Great Wall Walk. Hierin laufen Marina Abramovic und ihr langjähriger Partner Ulay von unterschiedlichen Richtungen auf der Chinesischen Mauer aufeinander zu. Nach drei Monaten trafen sie aufeinander – anstatt wie geplant zu heiraten, trennten sie sich nach der Begrüßung.

Künstlerbuchunikate von Petra Ober und Annette Vogel. Foto: Silvia Werfel

Offenbach: Love Stories zum Zweiten …

bis 16. November 2025

Love Stories.

Der Anfang, das Ende und alles dazwischen

Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63050 Offenbach

Im großen Ausstellungsraum im Haus der Stadtgeschichte kann man der ersten Verliebtheit nachspüren, der romantischen Liebe, dem Werben um die Angebetete einst und jetzt – in Wandtexten, Installationen, Fotos und Hochzeitsalben aus Familienbesitz sowie Künstlerbüchern, etwa von Sandra Heinz, Barbara Beisinghoff, Thomas Bayrle. Auch zu sehen: die geschwungene Handschrift namens Conspired Lovers / Heimliche Liebhaber, entworfen von dem Typografen Harald Geisler, der an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach studiert hat.

Blick in die Ausstellung. Foto: Silvia Werfel

Offenbach: Love Stories zum Ersten …

bis 16. November 2025

Love Stories.

Der Anfang, das Ende und alles dazwischen

Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63050 Offenbach

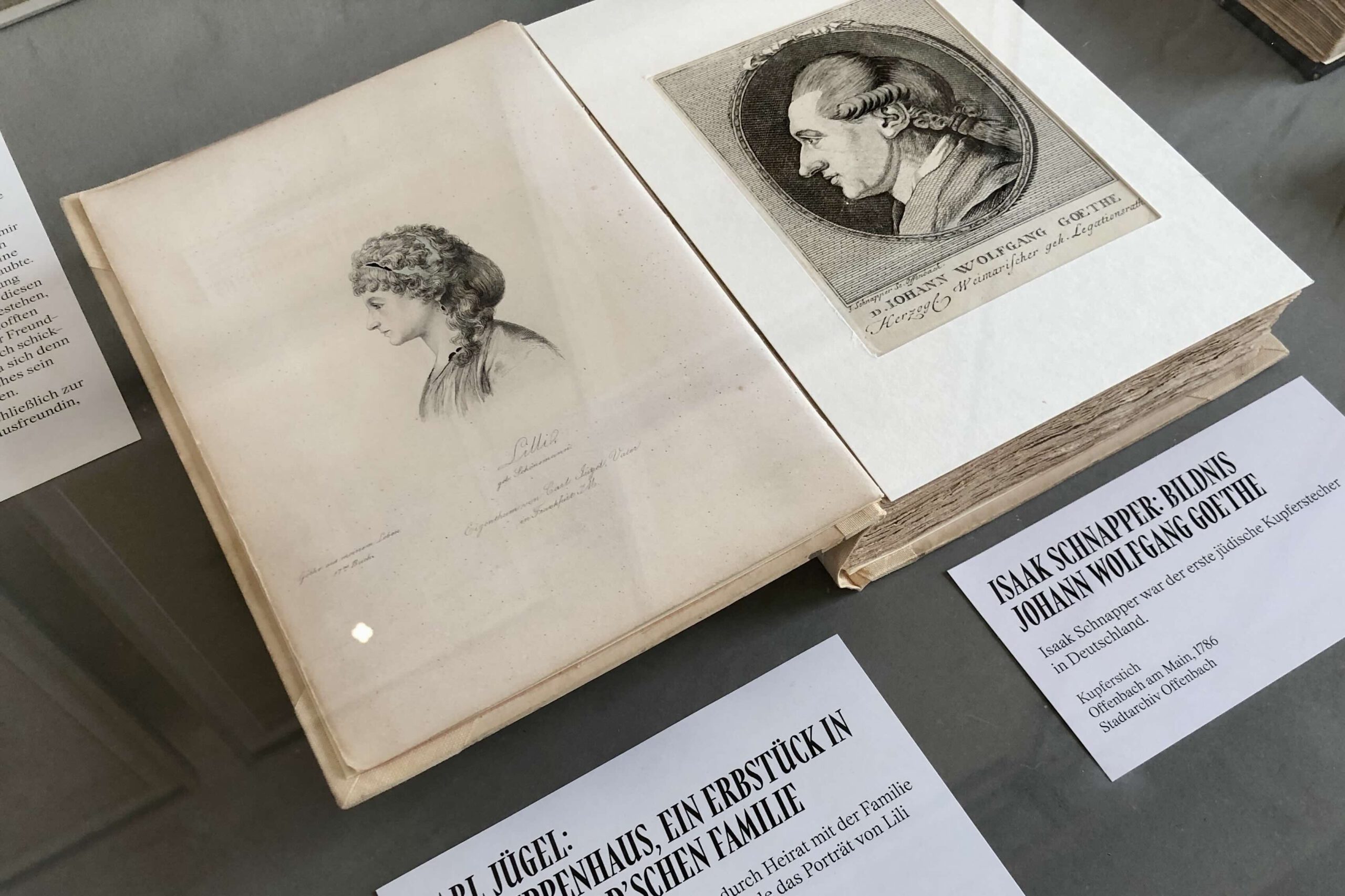

Impuls für diese ganz besondere Jubiläumsausstellung ist eine Offenbacher Verlobung vor 250 Jahren: Um Johann Wolfgang Goethe und Elisabeth (Lili) Schönemann kreisen die Exponate in dem Raum, der im Haus der Stadtgeschichte eigentlich Alois Senefelders Erfindung der Lithografie gewidmet ist. Besonders hervorgehoben seien hier zwei selten gezeigte Goethe-Bildnisse, ein Ölgemälde und ein Kupferstich.

Der Offenbacher Porträtmaler Georg Oswald May (1738–1816) malte 1769 den jungen Goethe; von dem verschollenen Original gibt es nur noch eine Kopie von 1779, die im Museum für Gießen hängt. Als Leihgabe fand sie nun den Weg zur Jubiläumsschau nach Offenbach.

Relativ selten ist der Kupferstich des in Offenbach tätigen jüdischen Künstlers Isaak Schnapper aus dem Jahr 1786. Es handelt sich um die Kopie eines Stichs von Daniel Chodowiecki (1726–1801), der wiederum nach einer Zeichnung des mit Goethe befreundeten Weimarer Malers Georg Melchior Kraus (1737–1806) im Jahr 1776 entstanden ist. Drei Wochen vor Ausstellungseröffnung konnte der Druck über das Berliner Auktionshaus Nosbüsch & Stucke fürs Haus der Stadtgeschichte angekauft werden.

Seltener Fund: das Kupferstich-Porträt von Goethe im Format 14,8×12,8 cm von Isaak Schnapper. Foto: Silvia Werfel

Bamberg: Ausstellung zu Jean Pauls 200. Todestag

bis 13. Dezember 2025

«Meine Feder soll ein Flügel sein»

Jean Paul und seine literarischen Netzwerke.

Staatsbibliothek Bamberg

Neue Residenz, Domplatz 8, 96049 Bamberg

Anlässlich des 200. Todestags des oberfränkischen Schriftstellers Jean Paul, der 1763 in Wunsiedel geboren wurde, präsentieren die Staatsbibliothek Bamberg und die Landesbibliothek Coburg zwei aufeinander bezogene Ausstellungen mit jeweils eigenen Akzenten.

Im Mittelpunkt der Bamberger Ausstellung stehen ausgewählte Briefe, die Jean Paul an den jüdischen Handelsherrn Emanuel Osmund (1766–1842) richtete. Seit 2010 bewahrt die Staatsbibliothek Bamberg als Dauerleihgabe der Oberfrankenstiftung mehr als 1100 Briefe und Billets Jean Pauls.

Der jahrzehntelange Austausch der beiden Freunde wird in der Bamberger Ausstellung in einen größeren Rahmen eingebettet. Graphiken und Erstausgaben seiner Werke illustrieren Jean Pauls Entwicklung zu einem Erfolgsautor. Aufmerksamkeit gilt auch Jean Pauls Kontakten zur Bamberger Literaturszene. Präsentiert werden daneben moderne illustrierte Ausgaben und Künstlergraphiken, die heutigen Lesern neue Zugänge zu Jean Pauls bildgewaltigen Erzählungen erschließen.

Zur Ausstellung ist eine bebilderte Begleitpublikation erschienen:

Meine Feder soll ein Flügel sein. Jean Paul und seine literarischen Netzwerke. Hrsg. von Helmut Pfotenhauer, Sascha Salatowsky und Bettina Wagner. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2025 (Bamberger Buch-Geschichten Nr. 5). 30 €.

Hier der Flyer zum Download:

JeanPaul_2025_StaatsbibliothekBamberg Flyer

Dieser Link führt zur Ausstellung in Coburg:

Jean_Paul_Coburg

Abbildung: «Meine Feder sol heute ein Flügel sein.» Jean Paul. Farbstiftzeichnung von Stephan Klenner-Otto. Gnailes, Rödental, 2025 | SBB, I T 83c/19

Die Gesellschaft der Bibliophilen e.V. trauert um Prof. Dr. Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Ein Nachruf von Sebastian Eichenberg

Glück und Verstand – Minutenlektüren von Johann Peter Hebel lautet der Titel eines kleinen Büchleins, welches uns Hansgeorg Schmidt-Bergmann am 3. Juni 2018 auf der Jahrestagung in Freiburg beim Festabend schenkte. Es war ursprünglich eine Jahresgabe der Literarischen Gesellschaft/Scheffelbund 2010, welche Schmidt-Bergmann zusammen mit Franz Littmann bei Hoffmann und Campe herausgegeben und mit einem Nachwort versehen hat.

Dort heißt es: «Die Auswahl des vorliegenden Bandes versucht eine Antwort abseits der heute überlebten konventionellen Denkweisen. Mit Verstand glücklich werden hieß ja für Hebel […] nichts anderes als die Kunst, die Lebenskräfte durch eine Vergegenwärtigung des Todes zu stärken. Gleichberechtigt neben der ‹ars moriendi› findet der Leser zahlreiche Aufforderungen zur ‹ars vivendi›, deren Horizont die Gelassenheit und die Zufriedenheit mit sich und der Welt bilden.» Laut Hebel muss man beides können: Sich um die Zukunft sorgen, als auch sorglos in der Gegenwart leben, und – das Wichtigste dabei – seinen Humor und seine Heiterkeit nicht verlieren. Es allen recht zu machen, kann nicht gelingen.

Wenn Hansgeorg Schmidt-Bergmann seine Ehefrau, unsere Erste Vorsitzende Dr. Annette Ludwig, jährlich zu den Jahrestagungen begleitete, konnte man genau dieses Motto immer wieder bei ihm erleben. Gespräche, ernst in der Thematik, waren nie zynisch. Humorvolle Stunden wurden nie zum Unsinn. Es schien so, als ob Hansgeorg Schmidt-Bergmann genau diese, eigentlich recht schwierige Art der «Lebenskunst», nämlich mit Hilfe des Verstandes glücklich werden, durchdrungen hatte. Eine im wahrsten Sinne des Wortes logische Sache, wenn man dabei sein umfangreiches literarisches Wissen und seine Erfahrungen als kluger Analytiker in der Literaturwissenschaft berücksichtigt. Seine Teilnahmen waren stets eine große Bereicherung für die Tagungen.

Doch beim näheren Kennenlernen offenbarte sich die Symbiose zwischen Verstand und vor allem Herz. Wenn er etwas fragte, tat er dies nicht aus Gefälligkeit, sondern weil es ihn wirklich interessierte. Seine Ratschläge und Anmerkungen waren nicht belehrend, sondern immer Angebote, seine Ansichten und Erfahrungen in die persönlichen Überlegungen mit einzubeziehen. Dabei blieb er stets empathisch, offen und nahbar. Mit dieser Art hat er damit den Kreis der Lebenskunst ganz im Sinne Hebels geschlossen. Dieses Beispiel an «ars vivendi», die vielen klugen, schönen und empathischen Gespräche werden fehlen.

Am 3. September 2025 ist Hansgeorg Schmidt-Bergmann nun im Alter von 69 Jahren für alle überraschend in Weimar gestorben. Unser Mitgefühl gilt unserer Ersten Vorsitzenden Frau Dr. Annette Ludwig sowie der gesamten Familie.

Foto: Andrea Fabry (mit freundlicher Genehmigung der Literarischen Gesellschaft Karlsruhe)

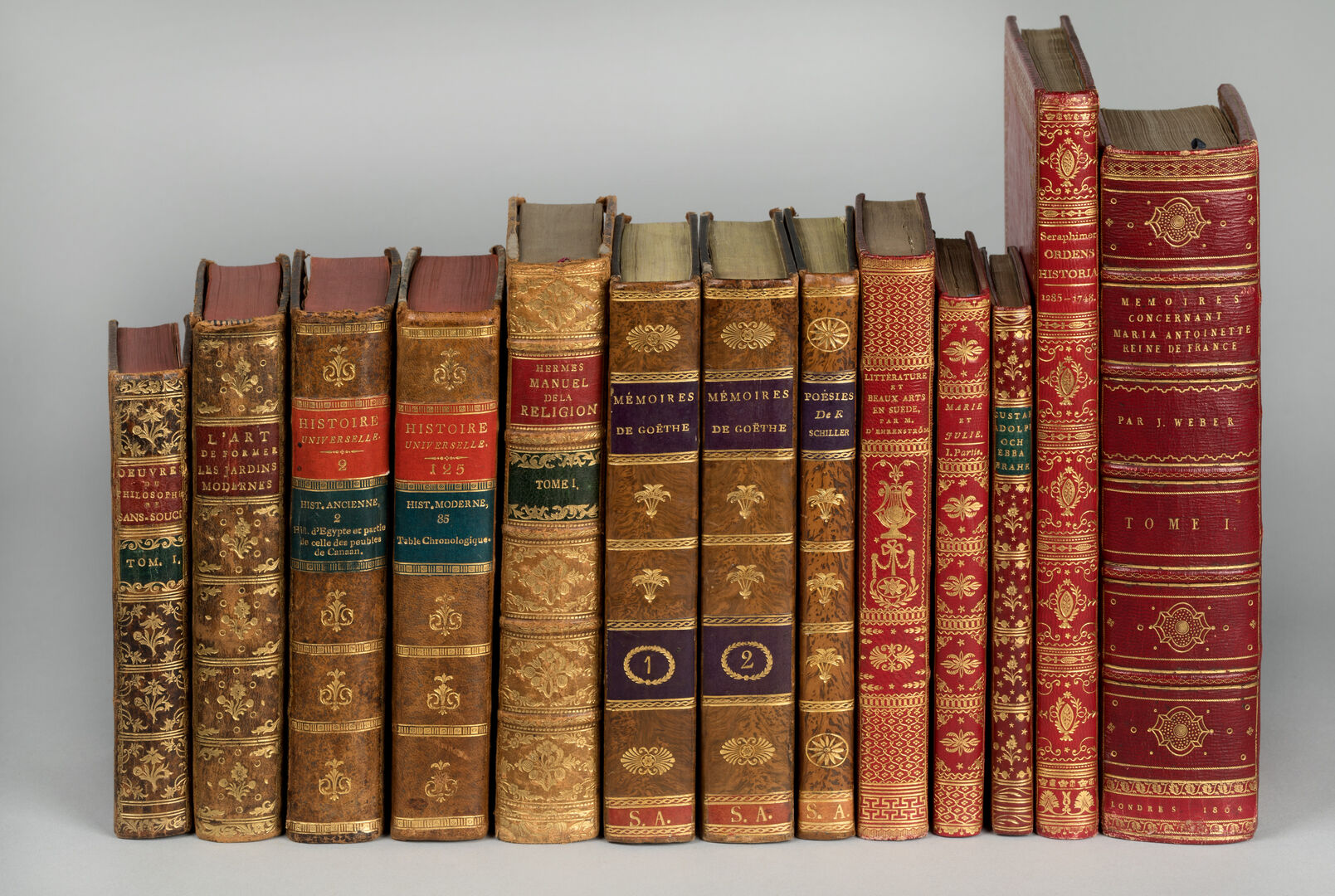

Schloss Rheinsberg: Die Prinzessinnenbibliothek

nur noch bis 5. Oktober 2025

Die Prinzessinnenbibliothek

Sofia Albertina von Schweden und ihre Bücher

Schloss Rheinsberg – Sommerappartement des Prinzen Heinrich

Schloss Rheinsberg 2, 16831 Rheinsberg

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) präsentiert in Kooperation mit der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz erstmals öffentlich Höhepunkte aus der Privatbibliothek von Prinzessin Sofia Albertina von Schweden (1753–1829), der Tochter von Königin Luise Ulrike von Schweden (1720–1782) und damit eine Nichte des preußischen Königs Friedrich der Große (1712–1786).

Die rund 4500 Bände umfassende Bibliothek der Prinzessin wurde 2017 gemeinsam von der SPSG und der Staatsbibliothek zu Berlin erworben – großzügig unterstützt durch die Rudolf-August Oetker-Stiftung und die Kulturstiftung der Länder. Die vollständig erhaltene Sammlung ist ein außergewöhnliches Beispiel weiblicher Bildungsgeschichte und Lesekultur der Aufklärung.

Die Sonderausstellung zeigt 116 ausgewählte Bände und thematisiert unter anderem Bildung und Spracherwerb, Theater, Kunst, Architektur, Modejournale sowie Bücher als Zeichen von Wertschätzung und Repräsentation.

Der historische Ausstellungsort verleiht der Präsentation eine zusätzliche Tiefe: Im Bibliothekszimmer von Prinz Heinrich von Preußen – Bruder Friedrichs des Großen und Onkel Sofia Albertinas – wurde mit maßgefertigter Möblierung durch den Berliner Möbeldesigner Jonas Stürzebecher eine neue Ausstellungssituation geschaffen.

Bild:

Bücher aus der Privatbibliothek der Prinzessin Sofia Albertina von Schweden. © Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz / Carola Seifert

Klingspor Museum: Love Stories

bis 16. November 2025

Love Stories.

Der Anfang, das Ende und alles dazwischen

Klingspor Museum, Herrnstraße 80, 63065 Offenbach

Haus der Stadtgeschichte, Herrnstraße 61, 63050 Offenbach

Vor 250 Jahren verliebte sich der junge Johann Wolfgang Goethe in Elisabeth (Lili) Schönemann, die als kurzzeitige Verlobte Goethes in die Literaturgeschichte einging. Anlass genug, um über die Liebe neu nachzudenken. Dieses scheinbar universelle Gefühl zwischen Menschen ist Gegenstand zahlreicher literarischer und wissenschaftlicher Texte, es wird in Liedern besungen und in der Kunst verhandelt. Unterschiedliche Beziehungskonzepte und Gemeinschaften werden auf ihre Tragfähigkeit befragt und sind Gegenstand einer Doppel-Ausstellung im 250. Jahr der Liebe zwischen Goethe und Lili, der sechzehnjährigen Bankierstochter.

Eröffnet wurde sie am 22. August bei schönstem Spätsommerwetter im Hof des Büsing Palais. Während im Haus der Stadtgeschichte die beginnende Liebe im Fokus steht, widmet sich das Klingspor Museum dem Ende der Liebe mit allen Aspekten von Abschied, Enttäuschung, Herzschmerz und Neuanfang.

Neben eigenen Beständen der Museen sind zahlreiche Leihgaben zu sehen von Menschen, die dem Open Call der Museen gefolgt sind und die Ausstellung mit sehr persönlichen Artefakten, eigenen Texten und künstlerischen Arbeiten zu den Themen des Verliebtseins, Kennenlernens aber auch Trauer, Verlust und Schmerz bereichern.

Dr. Dorothee Ader, Leiterin des Klingspor Museums (am Mikro): Freude und Dank an das große und großartige Ausstellungsteam. Foto: © Markus Kohz

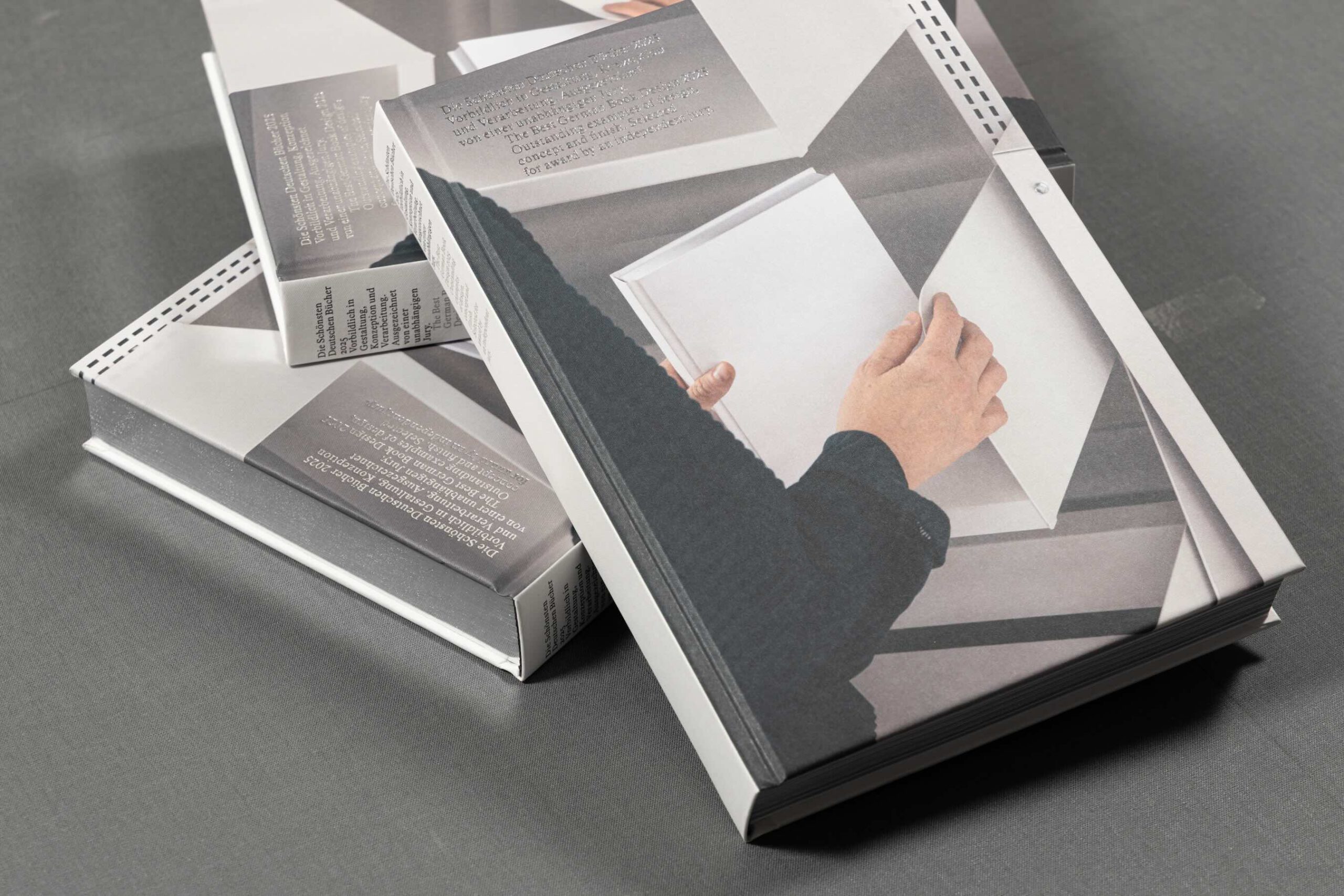

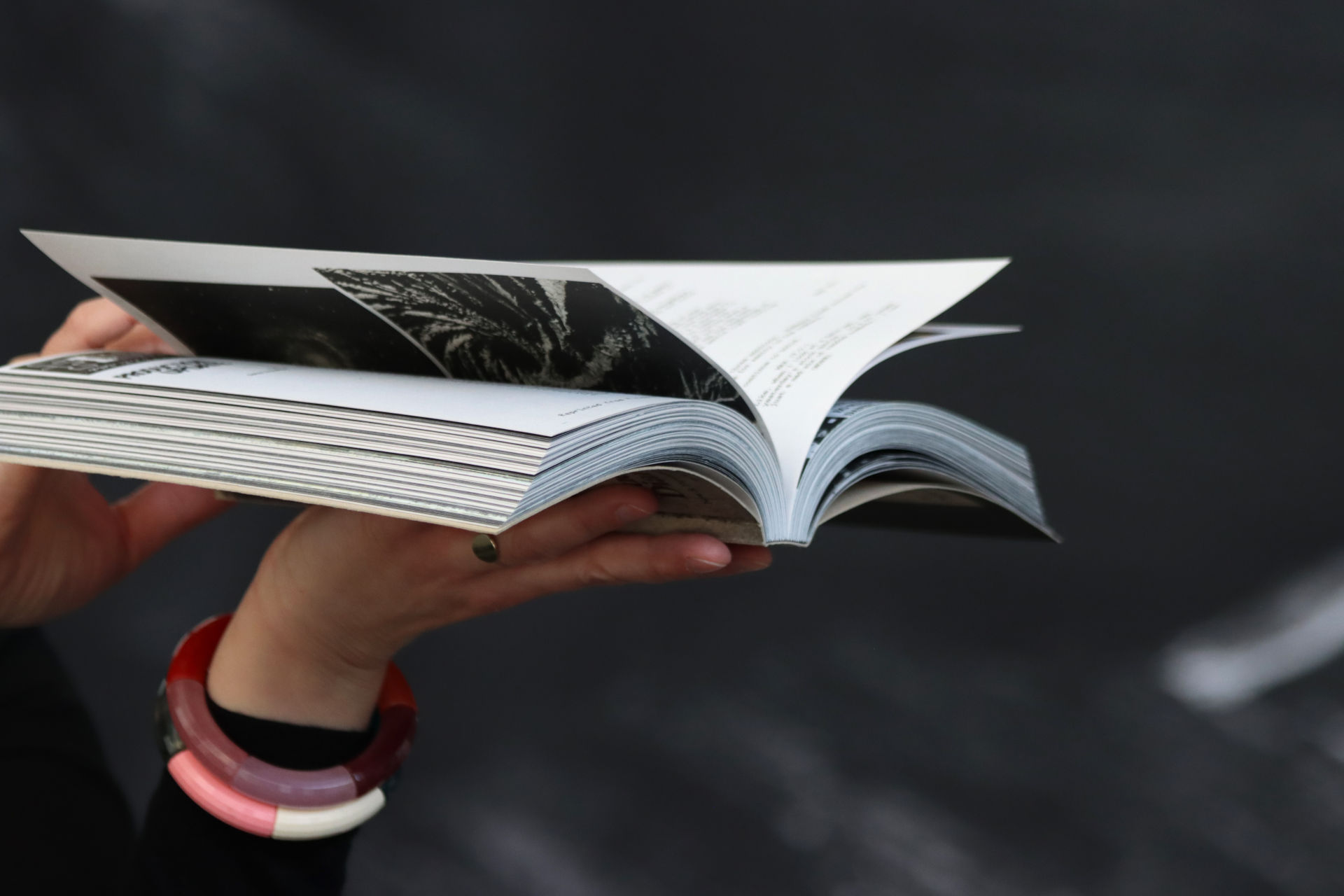

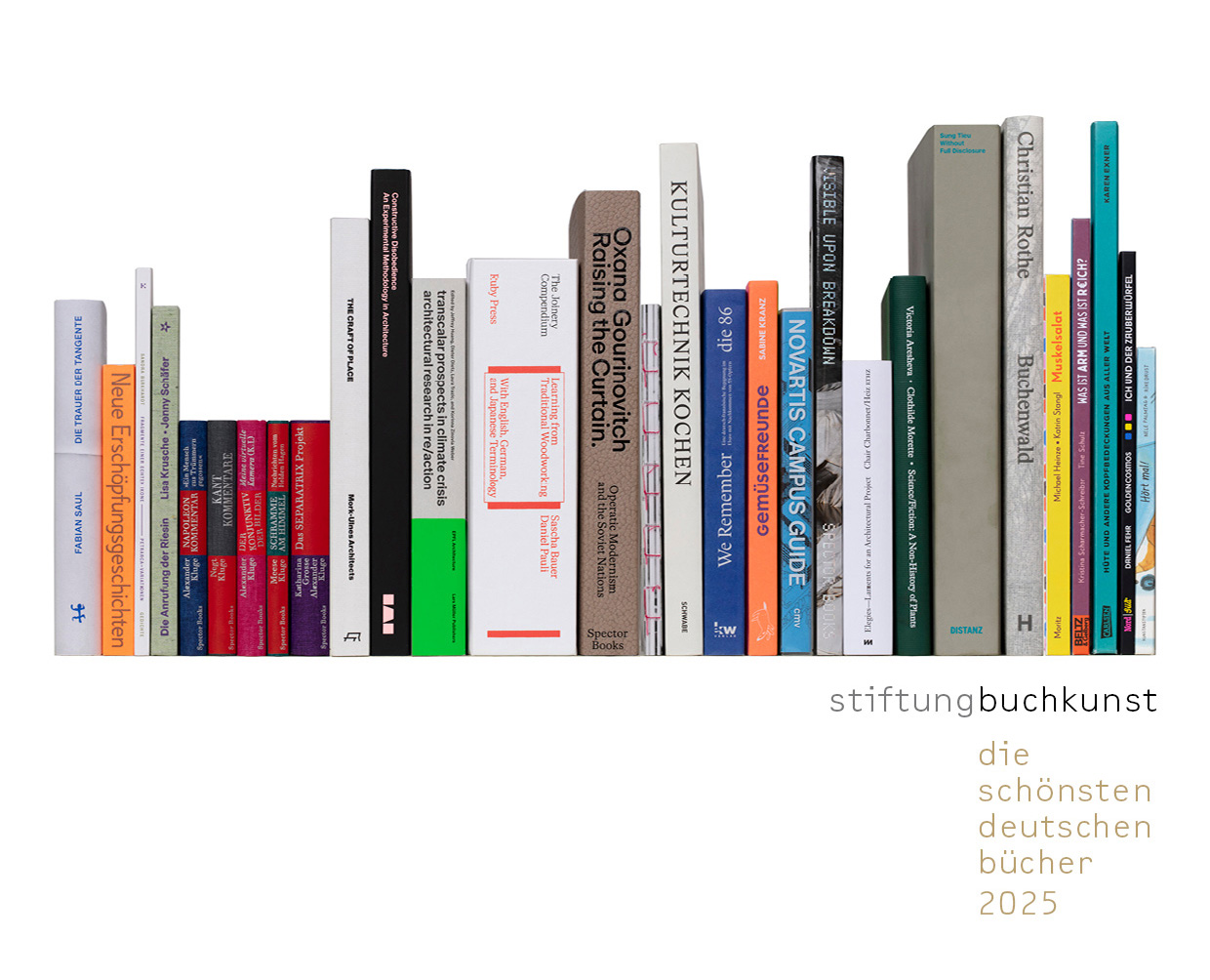

Katalog «Die schönsten deutschen Bücher 2025» erschienen

Pünktlich zur feierlichen Preisverleihung am 5. September 2025 im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main ist der Katalog Die Schönsten Deutschen Bücher 2025 erschienen. Konzipiert und gestaltet hat ihn das Studio Tillack Knöll – Design Practice, Stuttgart. Sven Tillack stellte das schöne Konzept des wunderbar ‹buchigen› Katalogs vor mit Fotos von Ann-Kathrin Müller, die den Umgang mit dem Buch feiern: Es beginnt mit dem Herausholen aus dem Archivregal, Hände halten es und blättern und stellen es zuletzt ins Regal zurück.

Bestellungen in der Lieblingsbuchhandlung (Preis: 20 €):

ISBN 978-3-9822108-4-1

Fotos: © Studio Tillack Knöll, Design Practice

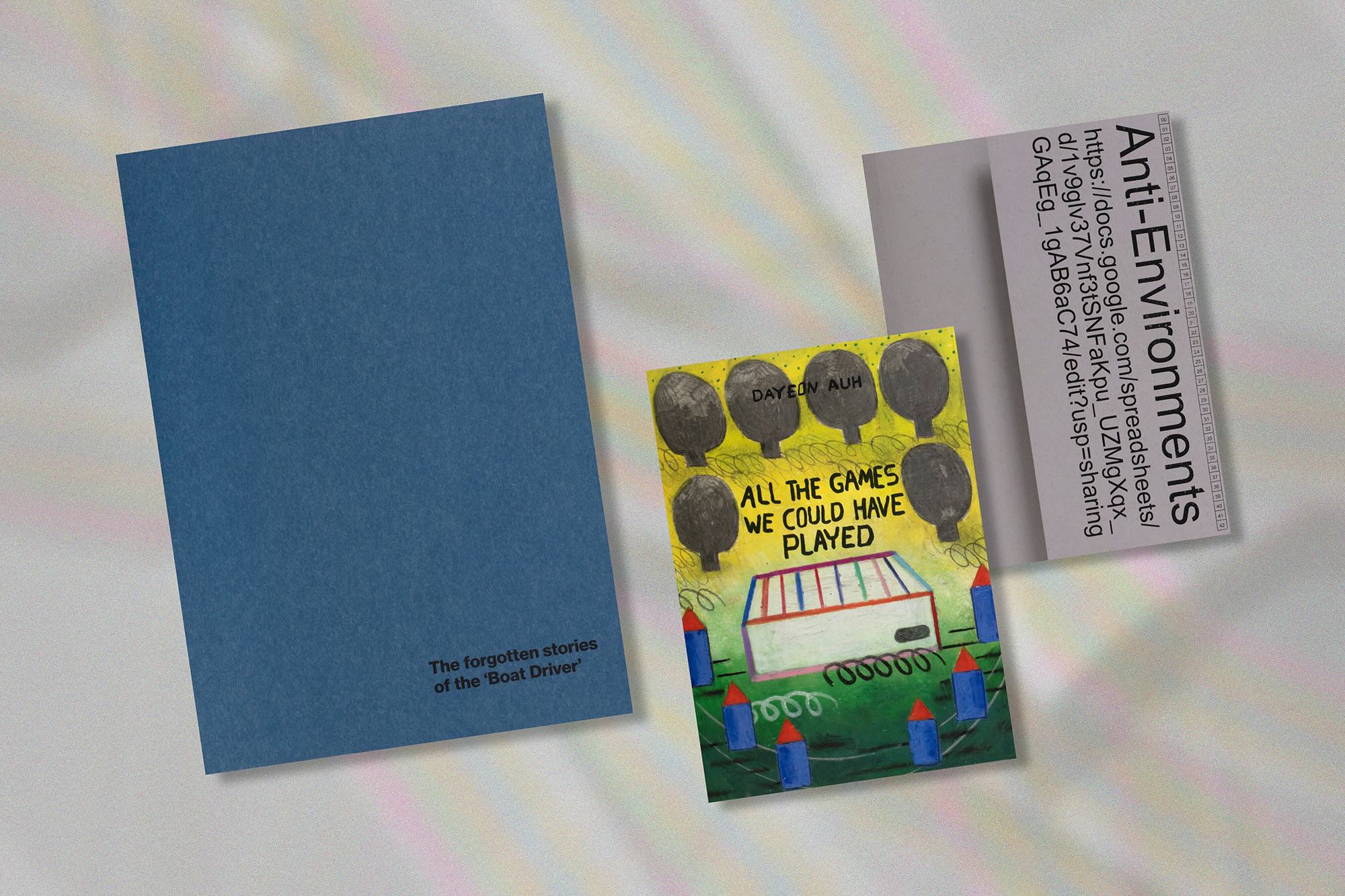

«Förderpreise für junge Buchgestaltung 2025» überreicht

Stiftung Buchkunst 2025

Für «besonders innovative, zukunftsweisende Konzepte zur gestalterischen Weiterentwicklung des Mediums Buch» vergibt die Stiftung Buchkunst alljährlich drei mit 2000 Euro dotierte Förderpreise. Im Jahr 2025, mit über 160 Einsendungen, gehen die Förderpreise an diese Titel:

Nora Börding, Anne Speltz

The forgotten stories of the ‹Boat Driver›

Eigenverlag

Dayeon Auh

All the Games WeCould Have Played

Eigenverlag

Luis Adrian Borchardt

Anti-Environments. Über das Erkunden von unkonventionellen Tools durch Friction und Norm-Bending

Eigenverlag

Faltblatt zum Download

fp25_praemierte_3:

Bildnachweis:

© Stiftung Buchkunst. Foto: Uwe Dettmar

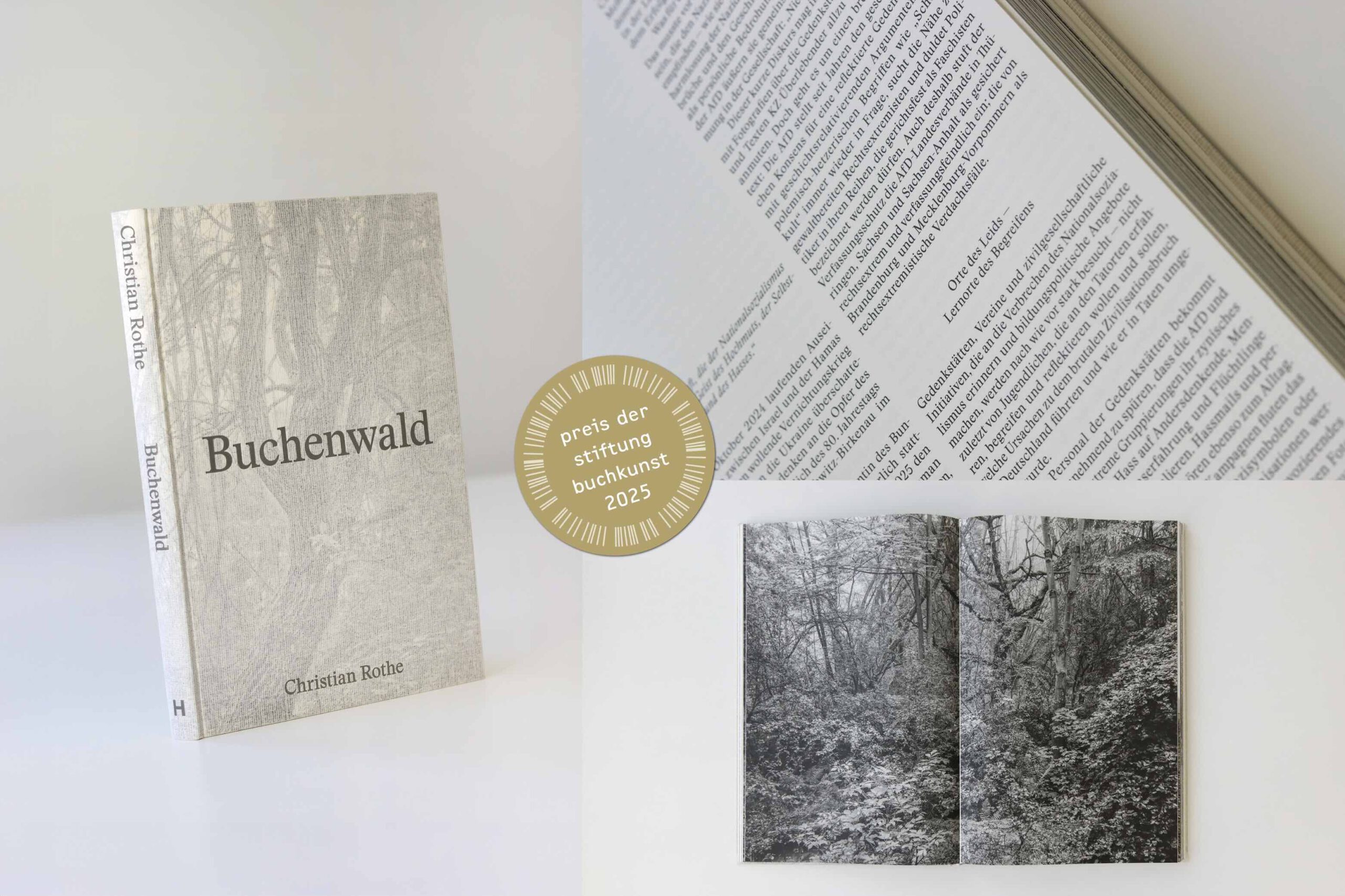

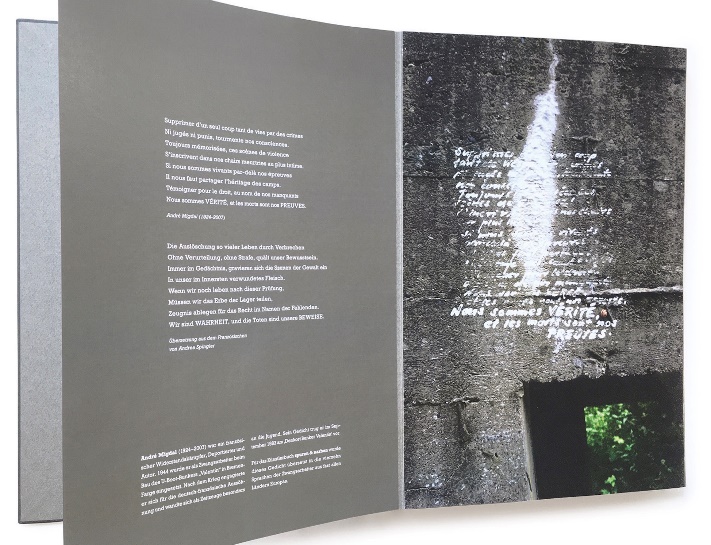

Preis der Stiftung Buchkunst 2025 geht an «Buchenwald», erschienen bei Hartmann Books

Am Freitagabend, den 5. September, wurden im Frankfurter Museum Angewandte Kunst die Preise für Die schönsten deutschen Bücher 2025 und die drei Förderpreise für junge Buchgestaltung überreicht. Auch das Geheimnis um den mit 10 000 Euro dotierten Preis der Stiftung Buchkunst wurde gelüftet: Er geht dieses Jahr an den Fotoband Buchenwald. Im Dickicht von Ettersberg, gestaltet vom Fotografen Christian Rothe, herausgegeben von Günter Jeschonnek und erschienen bei Hartmann Books, Stuttgart.

Im feierlichen Rahmen der Preisverleihung übergaben Birte Kreft, Geschäftsführerin der Stiftung Buchkunst, und Dr. Joachim Unseld, Verleger der Frankfurter Verlagsanstalt und Vorstandsvorsitzender der Stiftung, den Preis.

Aus dem Urteil der Jury: «Ein Buch voller Wucht und Würde, das durch eine eindringliche, respektvolle und mutige Annäherung an ein schreckliches Thema überzeugt. Das Eintauchen in eine so schwierige Thematik, die durch die feinfühlige Buchgestaltung überraschend zugänglich wird, gelingt bereits über das gazebezogene, reduzierte Cover. Hier entfaltet das mittig gesetzte und geprägte Wort Buchenwald eine starke Präsenz, während die spürbare Textur den Schatten der Bäume Dreidimensionalität verleiht.»

Die prämierten Bücher sind ab sofort in Ausstellungen im In- und Ausland zu sehen, Termine hier:

Schönste2025_Wanderausstellung

Erstmalig eröffnet parallel zur Preisverleihung eine Ausstellung im chinesischen Hangzhou, organisiert von Hesign International. Auch die Kooperation mit dem Literaturhaus Frankfurt wird fortgeführt: Die 25 prämierten Bücher sind das ganze Jahr über im Foyer des Hauses zu sehen.

Mehr Infos zu allen gekürten Büchern gibt es hier:

Schönste_deutsche_Bücher_2025

Bildnachweis:

© Stiftung Buchkunst, Fotos: Carolin Blöink

Erinnerung an Otto Rohse

Am 2. Juli 1925 wurde Otto Rohse geboren, einer der bedeutenden deutschen Buchkünstler des 20. Jahrhunderts. Seine privat betriebene Otto Rohse Presse verkörperte das Ideal des Künstlers, der sämtliche Aspekte des Buches selbst gestaltet – vom Schriftsatz über Graphik, Papier und Druck bis hin zum Einband.

Geboren und aufgewachsen in Ostpreußen, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg Hamburg der Mittelpunkt seines Lebens. Eigene Buchgestaltungen übernahm Rohse ab 1953 und machte sich 1956 selbständig. Für die Graphik blieben ihm über Jahrzehnte hinweg Holzstich (eine besondere Form des Holzschnitts) und Kupferstich die bevorzugten Ausdrucksmittel.

Seit 1964 gab Otto Rohse in seiner Privatpresse klassische literarische Texte mit eigenen Graphiken und in höchster Vollendung der Buchform heraus. Mit diesen vielfach preisgekrönten Pressendrucken (2002 schließlich der Gutenberg-Preis) entwickelte er in der Nachkriegszeit, als die Massenproduktion von Büchern neue Ausmaße erreichte, den hohen Anspruch der Buchkunstbewegung der Jahrhundertwende weiter.

Einer breiten Öffentlichkeit wurde Rohse ab den 1960ern vor allem durch seine Briefmarken bekannt, die über Jahrzehnte das Bild der Bundesrepublik im In- und Ausland prägten. Seine Motive aus der Architekturgeschichte von West und Ost überwanden symbolisch die Deutsche Teilung (wenn auch von der DDR scharf kritisiert). Mit seinen Naturschutzmarken gab Rohse dem zunehmenden Umweltbewusstsein ein Gesicht.

Otto Rohse starb 2016 in Hamburg. Zu seinem 100. Geburtstag zeigt das Deutsche Buch- und Schriftmuseum eine dauerhafte virtuelle Ausstellung, die mit zahlreichen Exponaten aus Familienbesitz und der Sammlung des Museums einen reich bebilderten Einblick in das Leben und Werk des Künstlers bietet. – Eine kleine Auswahl der DBSM-Sammlung Otto Rohse ist zudem im Museumslesesaal der DNB Leipzig zu besichtigen.

(Auszüge aus dem Text von Benjamin Sasse im Blog zur virtuellen Ausstellung)

Die Hamburger Buchhandlung Wassermann feiert Otto Rohse und sein Werk mit einer dreiwöchigen Ausstellung, die am 27. September in Anwesenheit von Friederike Rohse und Till Verclas eröffnet wird (siehe Terminkalender). Im Fokus der Eröffnung wird das neue Buch Bon. Otto Rohse zum 100. Geburtstag, erschienen im Verlag UN ANNO UN LIBRO Omaggio, stehen. Während der gesamten Ausstellungszeit können ausgewählte und limitierte Bücher von Otto Rohse erworben werden.

Virtuelle Ausstellung Leipzig:

Rohse_100_virtuell

Ausstellung Buchhandlung Wassermann:

Rohse_100_Buchhandlung_Wassermann

Abbildung: Otto Rohse, Lagune II, aus Goethe, Venezianische Epigramme, Hamburg 1967. Druckstock zersägt, separat eingefärbt und zusammen gedruckt.

Zürich: Picasso | Bloch. Eine einzigartige Freundschaft

bis 9. November 2025

Licht im Papier. Druckgraphik von James Turrell

ETH Zürich. Graphische Sammlung

Rämistr. 101, HG E 52, 8092 Zürich

Sammler, Förderer, Freund: Der Schweizer Sammler Georges Bloch bewunderte Picassos Graphik, erwarb sie und gab als exzellenter Kenner das Werkverzeichnis seiner Druckgraphik in vier Bänden heraus. Der Künstler wiederum schätzte Blochs Fachwissen und seine Freundschaft. Die Geschichte dieser Begegnung auf Augenhöhe ist Thema der Ausstellung und des Katalogs der Graphischen Sammlung ETH Zürich. Dort wird ihre einzigartige Beziehung nachgezeichnet, die außerhalb von Fachkreisen wenig bekannt ist. Anhand von rund 80 Werken – von den Anfängen bis zur Spätphase – ist mitzuverfolgen, welch faszinierende Werke Picasso im Bereich der Druckgraphik schuf.

Zur Ausstellung erscheint ein zweisprachiger Ausstellungskatalog (dt./engl.) mit Beiträgen von Catherine Daunt, British Museum, Mariko Mugwyler und Linda Schädler, beide Graphische Sammlung ETH Zürich. Preis: 38 CHF.

Das Begleitprogramm finden Sie hier:

Zurich_Picasso_Bloch_Begleitprogramm

Hier der Flyer zum Download:

GRS-PICASSO-Flyer

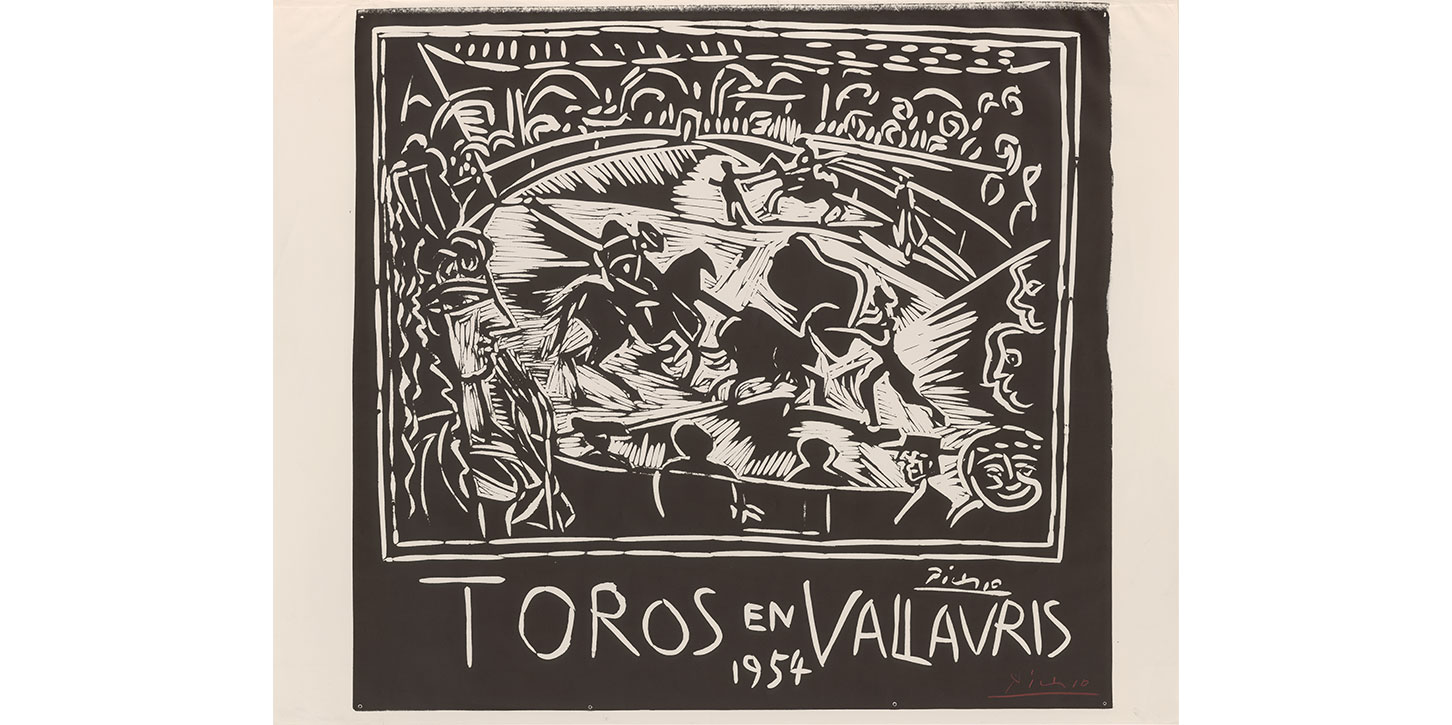

Bild:

Pablo Picasso, Toros en Vallauris 1954, Linolschnitt 1954, 75,6 × 95,4 cm, Inv.-Nr. 1093.291, Graphische Sammlung ETH Zürich, Depositum Gottfried Keller-Stiftung, Schenkung Bloch, Zugang 1972; © Succession Picasso / 2025, ProLitteris, Zurich

Druckgraphiken von Lovis Corinth – Schenkung an die KSW

Zum 100. Todestag von Lovis Corinth (1858–1925) erhalten die Graphischen Sammlungen der Klassik Stiftung Weimar aus der Sammlung HHW eine Schenkung von 18 Druckgraphiken des Malers Lovis Corinth.

Dazu die Direktorin der Museen, Dr. Annette Ludwig: «2023 hat uns das Ehepaar Hildegard und Dr. Herbert (†) Wippel eine herausragende Kollektion an Holzschnitten des Bauhausmeisters Gerhard Marcks (1889–1981) als Schenkung übereignet. Nun können wir aus dieser Verbundenheit […] erneut eine weitere, äußerst willkommene Ergänzung der Bestände präsentieren. Für Corinth war die Weimarer Malerschule wegen ihrer frühen Rezeption der französischen Pleinairmalerei immer ein wichtiger künstlerischer Bezugspunkt. Ich freue mich sehr über das Vertrauen und die Großzügigkeit der Sammler.»

Die Mehrzahl der vorzüglichen Druckgraphiken der Schenkung Wippel stammen aus Corinths letzten Jahren und zeigen die unmittelbare landschaftliche Umgebung des Walchensees. Abgerundet wird das Konvolut durch den lithographischen Zyklus Schweizer Landschaften (1923) sowie die noch in Berlin entstandenen Einzeldrucke Skizzen zu einem orientalischen Märchen (1913) und Tiger (1917/18), die auch exemplarisch für Corinths Wirken als Illustrator stehen.

Abbildung: Lovis Corinth, Walchensee mit Jochberg, aus dem Mappenwerk Der Walchensee (klein), 1923, Kaltnadelradierung. Klassik Stiftung Weimar, Museen, Schenkung HHW

DBSM Leipzig: 200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels

bis 15. Dezember 2025

Zwischen Zeilen und Zeiten.

200 Jahre Börsenverein des Deutschen Buchhandels

Kabinettausstellung im Deutschen Buch- und Schriftmuseum der DNB

Deutscher Platz 1, 04103 Leipzig

Gegründet am 30. April 1825 in Leipzig, ist der Börsenverein heute der älteste noch bestehende Buchhandelsverband Europas – ein Stück gelebte Demokratiegeschichte. Nach Kriegswirren, Teilung und Wiedervereinigung vereint er heute rund 4000 Mitglieder aus der gesamten Buchbranche – von Verlagen und Buchhandlungen bis zu Antiquariaten und Verlagsvertretungen.

Die Ausstellung zeigt ausgewählte Originale aus zwei Jahrhunderten bewegter Buch- und Verlagsgeschichte. In acht Kapiteln erzählt sie von mutigen Verlegern, klugen Ideen, politischen Umbrüchen und praktischen Lösungen – von der ersten Buchmesse-Abrechnung über Raubdruck-Streitigkeiten bis zur Mitgründung der Deutschen Bücherei im Jahr 1912, der heutigen Deutschen Nationalbibliothek.

Unter dem Titel Zwischen Zeilen und Zeiten. Buchhandel und Verlage 1825–2025 ist zum Jubiläum eine Publikation erschienen: Herausgegeben von Christine Haug und Stephanie Jacobs, Göttingen: Wallstein Verlag 2025; 568 S., zahlr. Abb., Klappenbroschur, Farbschnitt, 17×21,5 cm, ISBN 978-3-8353-5847-8. 28 Euro, erhältlich im Buchhandel oder im Deutschen Buch- und Schriftmuseum.

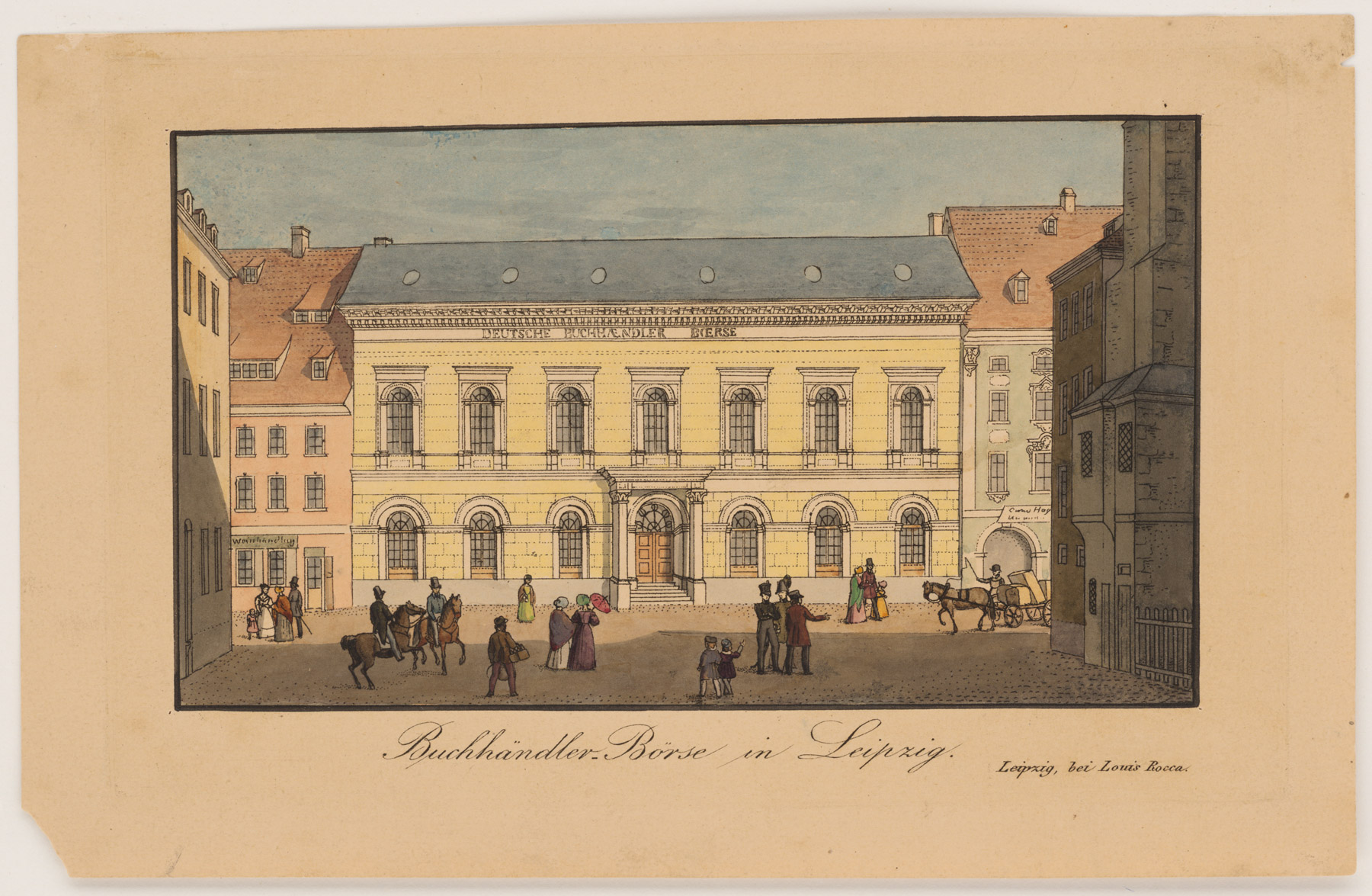

Bild: Buchhändler-Börse in Leipzig. Kolorierte Radierung, bez. u.r.: Leipzig, bei Louis Rocca, ca. 1840.

CMF: Michael Sowa. Fragile Idyllen

28. Juni bis 9. November 2025

Michael Sowa. Fragile Idyllen

Caricatura Museum für Komische Kunst Frankfurt

Weckmarkt 17, 60311 Frankfurt am Main

Das Caricatura Museum Frankfurt würdigt den renommierten Maler und Illustrator Michael Sowa anlässlich seines 80. Geburtstags mit einer umfassenden Einzelausstellung. Diese bietet einen ebenso repräsentativen wie exklusiven Einblick in das große Werk eines Künstlers, der sich damit in das kollektive Bildgedächtnis der Bundesrepublik Deutschland eingeschrieben hat.

Charakteristisch für seine Arbeiten ist eine altmeisterlich anmutende Malweise in Acryl häufig in gedeckten Farben und erdigen Tönen. Diese verleihen seinen melancholisch-traumhaften Bildern eine besondere Tiefe, die oft mit einer tragikomischen Note verbunden ist. Die Sowa’sche Komik lebt von den Kontrasten: mal durch das Spannungsverhältnis zwischen feinmalerischer Technik und naivem Inhalt, mal durch den Bruch des Alltäglichen durch obskure Requisiten.

Dank knapp 50 privater Leihgeber und Leihgeberinnen ist nun eine Zusammenstellung gelungen, die es so noch nie zu sehen gab. Finanzielle Unterstützung kam vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain und von der FAZIT-Stiftung.

Bild: Köhlers Jungschwein © Michael Sowa

Provenienzforschung an der UB Frankfurt: mehr NS-Raubgut als erwartet

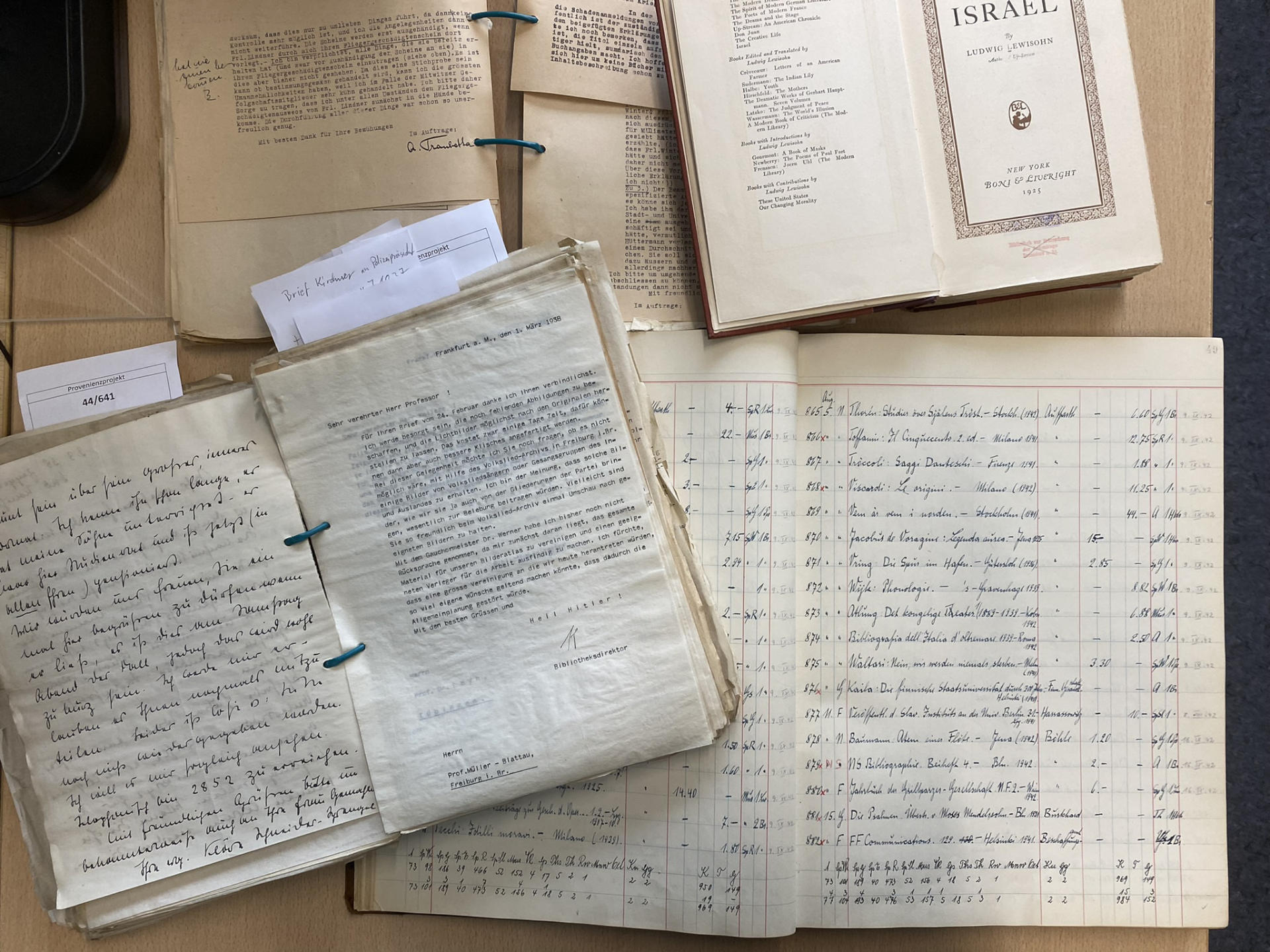

Erstes Projekt zur Provenienzforschung an der Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg der Goethe-Universität fördert mehr NS-Raubgut zutage als erwartet und zeigt weiteren Bedarf.

Das Projektteam konnte anhand von Stempeln, Exlibris und Vermerken in den mehr als 75.000 Büchern, die im ersten Projektabschnitt beforscht wurden, deren Herkunft nachzeichnen. Dabei wurden rund 7.500 Bücher entdeckt, die sich 350 unterschiedlichen Vorbesitzern zuordnen lassen und bei welchen ein unrechtmäßiger Entzug wahrscheinlich ist.

Etliche Bücher wurden inzwischen restituiert, also an die rechtmäßigen Besitzer beziehungsweise deren Erben zurückgegeben. In 35 Fällen mit insgesamt 90 Bänden konnte eine faire und gerechte Lösung im Sinne der Washingtoner Erklärung gefunden werden – darunter Rückgaben, Rückschenkungen sowie Rückkäufe. Bücher aus der Frankfurter Universitätsbibliothek wurden an Privatpersonen im In- und Ausland restituiert sowie an eine Vielzahl von Organisationen, darunter politische Parteien, Gewerkschaften, jüdische Gemeinden oder Freimaurerlogen.

Ein besonders bedeutender Fall sind die Bücher aus dem Antiquariat Baer, einer Frankfurter Institution von Weltrang, die 1934 durch den NS-Staat liquidiert wurde. Das Projektteam der Bibliothek hat allein im ersten Projekt mehr als 5000 Bände aus dem Antiquariat Baer identifiziert, die als NS-Raubgut anzusehen sind. Ziel ist es nun, mit den Erben des Antiquariats in Kontakt zu treten, um gemeinsam eine faire und gerechte Lösung zu entwickeln.

Mehr Informationen hier:

Provenienzforschung_UB-Frankfurt

Abb.: Für die Erforschung der Herkunft von Büchern sind verschiedene Quellen wichtig – vor allem das Buch selbst, aber auch alte Inventarlisten und Akten. Foto: Daniel Dudde.

Lesekrise?